После Василевского на этот пост был назначен генерал армии Антонов. Он был начальником Генерального штаба на заключительном этапе войны, в самый выигрышный ее период, когда ордена и звания раздавали с особой щедростью. Однако маршалом Антонов так и не стал.

Генерал армии Штеменко мог рассчитывать как на первый вариант, так и на второй. Прошел год, второй, третий, четвертый… И вот генерал армии Штеменко уже пятый год подряд работает на маршальской должности, выполнял обязанности маршала, отдает приказы и распоряжения маршалам, но сам маршалом до сих пор не является.

Был у генерала армии Штеменко хороший друг — Маршал Советского Союза Берия Лаврентий Павлович. В 1952 году, почувствовав неладное, Сталин начал активно ослаблять позиции самых близких своих соратников. Основной удар — по Берии и его клану. Среди тех, по кому пришелся этот сталинский удар, оказался и генерал армии Штеменко. 17 июня 1952 года он был снят с должности начальника Генерального штаба и назначен начальником штаба Группы советских войск в Германии: с должности Маршала Советского Союза Штеменко был перемещен на должность генерал-полковника. Кроме того, он был выдворен из Москвы в дальние заграничные владения.

В октябре 1952 года на XIX на съезде партии Сталин резко расширил состав Президиума Центрального Комитета, но противники Сталина протащили в ЦК группы своих сторонников. Иными словами, если Сталину и удастся подчинить Президиум ЦК, то этажом ниже, в самом ЦК, будут заседать политики совсем иного толка. Хрущёв, помимо прочих, в число кандидатов в члены ЦК провел опального маршала Жукова, а Берия удостоил такой же чести опального генерала армии Штеменко.

Немедленно после смерти Сталина Хрущёв вернул Жукова с Урала в Москву и поставил его первым заместителем министра обороны, а Берия вернул Штеменко из Германии и поставил его первым заместителем начальника Генерального штаба.

В июне 1953 года Хрущёв руками Жукова сверг Берию. Весь клан Берии был разгромлен и разогнан, но Сергею Матвеевичу Штеменко повезло. Он не был расстрелян в числе ближайших сподвижников Берии и даже не был арестован. Его просто разжаловали в генерал-лейтенанты и отправили служить в Сибирь.

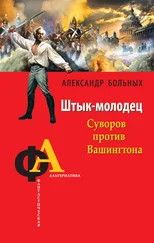

Штурм и осада как два способа овладеть укрепленным пунктом противника: краткий экскурс в теорию наступательных операций. — Развитие практики ведения наступательных операций в начале XX века. — Как Красная Армия взламывала оборону противника на заключительном этапе Второй мировой войны: секрет успеха и его недостатки. — Разведка боем. — Артиллерийская подготовка.

1

Если перед нами укрепленный замок, форт или крепость, то овладеть этой твердыней можно двумя способами: приступом, то есть штурмом, если по-немецки выражаться, или измором.

За измор надо платить временем. Иногда замок или крепость осаждали несколько лет, а взять так и не могли.

За штурм надо платить кровью. Наши полководцы во все времена предпочитали штурм, потому как время дорого, а кровь солдатская особой ценности не представляет.

Если мы решились на штурм, то он будет состоять из двух этапов.

Во-первых, надо как-то попасть внутрь крепости: забраться через стену или проломить ее.

Во-вторых, надо расправиться с защитниками крепости.

В самом начале XX века в практике ведения войн возникло новое явление — сплошной фронт, который мог простираться на сотни и даже тысячи километров, упираясь флангами в берег моря, в горный хребет, в границу нейтрального государства или другую непреодолимую для сухопутных войск преграду. Крепостью теперь стала вся территория, которую оборонял противник. Поэтому любая наступательная операция XX века, как и штурм крепости, распадалась на два главных этапа.

Во-первых, надо взломать оборону противника.

Во-вторых, надо через один или несколько проломов ворваться на вражескую территорию. Для этого надо, как только в обороне появился пролом, вводить в сражение подвижные соединения. Их задача — стремительно продвигаясь вперед, обходить стороной главные силы противника, угрожая их флангам и тылам, замыкать кольцо окружения позади вражеских войск или прижимать их к морю, отрезать пути снабжения, лишать возможности продолжать борьбу, выходить к самым уязвимым жизненным центрам вражеской страны.

2

Итак, первое — это прорыв обороны. Во время Первой мировой войны все воюющие армии пытались прорывать фронт противника, но это удалось лишь некоторым армиям в нескольких исключительных случаях. По большому счету, фронты как «заматерели» в начале войны на границах великих европейских империй, так и держались до самого конца войны, пока у одной из сторон не иссякали жизненные ресурсы или желание воевать до победы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Виктор Мишин - Против всех [litres]](/books/422155/viktor-mishin-protiv-vseh-litres-thumb.webp)