Аткинс говорит, будто слонам и прочим сложным объектам вовсе не требуется никакого объяснения. Но это потому, что он физик и принимает биологическую теорию эволюции на веру. Он не то чтобы отказывает слонам в объяснении, просто его устраивает, что есть биологи, которые занимаются объяснением слонов, для чего принимают на веру некоторые факты из физики. Таким образом, его задача как ученого-физика — подтвердить, что мы вправе использовать эти факты без доказательства. Что он успешно и делает. Я же биолог и нахожусь в обратной ситуации. Факты физики, факты из мира простоты, я использую как данность. И не моя забота, если по поводу понимания некоторых из этих фактов сами физики еще не пришли к согласию. Мое дело при помощи простых понятий, уже освоенных или как раз осваиваемых физиками, объяснять слонов и мир сложных объектов. Физика интересуют первопричины и основополагающие законы природы. А биолога интересует сложность. Биолог пытается объяснить на языке простых объектов то, как сложные объекты работают и как они возникли. Он может считать свою задачу выполненной, когда доходит в своих объяснениях до понятий настолько простых, что вправе с чистой совестью сдать их на руки физикам.

Я отдаю себе отчет в том, что моя характеристика сложного объекта — “нечто, отличающееся статистической невероятностью, определяемой не только задним числом” — может показаться чересчур оригинальной. Так же как и то, что я назвал физику “изучением простоты”. Если вы предпочитаете определять сложность каким-то иным образом — я не против и готов продолжать разговор, приняв ваше определение. Что для меня действительно имеет значение, так это то, что, как бы мы ни называли статистическую-невероятность-определяемую-не-только-задним-числом, это важное свойство, которое необходимо объяснять особенным образом. Свойство, характеризующее биологические объекты и противопоставляющее их физическим. То объяснение, к которому мы придем, не должно отрицать законов физики. Оно и будет опираться только на них и ни на что другое. Но физические законы будут здесь применяться неким особым способом — таким, о котором обычно не говорится в учебниках по физике. Этот особый подход — дарвиновский. Его квинтэссенцию я изложу в главе 3, когда буду говорить о накапливающем отборе .

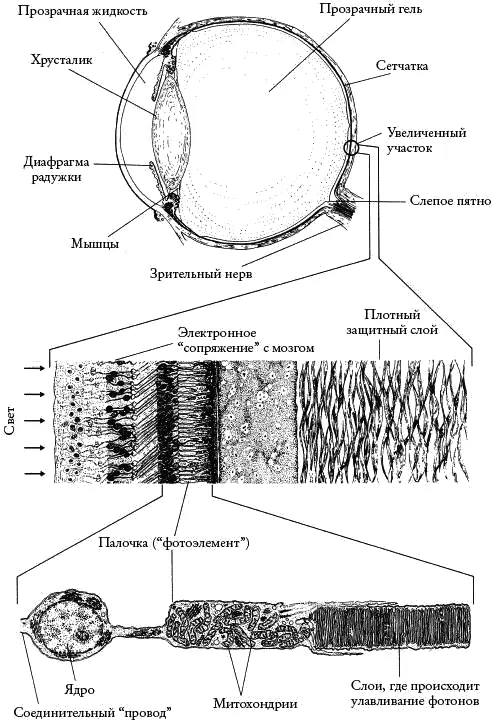

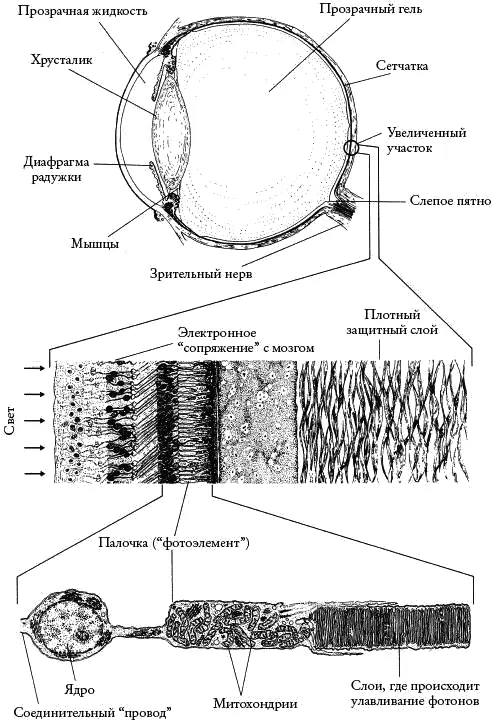

А пока что я собираюсь вслед за Пейли привлечь внимание к тому, насколько грандиозна предстоящая нам задача — объяснить невероятную степень сложности биологических объектов, а также красоту и изящество их устройства. Глава 2 представляет собой развернутое обсуждение одного конкретного примера — “радара” у рукокрылых, открытого через много лет после Пейли. А здесь, в настоящей главе, я разместил изображение глаза (рис. 1) — ах, как бы понравился Пейли электронный микроскоп! — вместе с двумя последовательными увеличениями отдельных участков. В верхней части рисунка можно увидеть весь глаз в разрезе. При таком увеличении глаз выглядит как оптический прибор. Сходство с фотоаппаратом очевидно. Диафрагма радужки отвечает за постоянное изменение апертуры, или f -числа. Хрусталик — линза, причем не единственная, а часть сложной системы линз — та, что обеспечивает фокусировку. Наведение на резкость осуществляется сжиманием хрусталика при помощи мышц (а у хамелеонов — перемещением его взад-вперед, как и в камерах, созданных человеком). Изображение отбрасывается на сетчатку, расположенную сзади, и возбуждает там фотоэлементы.

Рис. 1

В средней части рис. 1 изображен маленький участок сетчатки под увеличением. Свет падает слева. На светочувствительные клетки (фотоэлементы) он попадает не сразу. Они залегают в глубине и смотрят в противоположную сторону от него. Позже мы еще вернемся к этой странной особенности. В первую очередь свет попадает на слой ганглиозных клеток, образующих своего рода “электронное соединение” между “фотоэлементами” и головным мозгом. На самом деле, прежде чем транслировать информацию в мозг, ганглиозные клетки производят ее первичную обработку, весьма сложную, чего слово “соединение” не вполне отражает. Справедливее было бы назвать их “периферийным компьютером”. Провода от ганглиозных клеток идут вдоль поверхности сетчатки к так называемому слепому пятну, где они ныряют вглубь, формируя зрительный нерв — “магистральный кабель”, ведущий к мозгу. В этом “электронном соединении” участвует около 3 млн ганглиозных клеток, которые собирают информацию примерно от 125 млн фотоэлементов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)