Само собой курс реформ, несомненно, способствовал появлению среднего класса, предпринимательской социальной прослойки. Однако, будучи осуществляемым в весьма специфической форме, он еще в большей степени инициировал невиданно быстрое обогащение кучки людей – впоследствии некоторых из них назвали в России олигархами’. Им удалось буквально за считанные годы сколотить миллиардные состояния прежде всего на эксплуатации богатейших сырьевых ресурсов России. Казалось бы, все, что от Бога, должно принадлежать всему обществу. Лоббируя интересы «кучки олигархов», псевдолибералы перераспределили в их пользу российские сырьевые богатства. Поддержка олигархам обеспечивалась при приватизации: победитель «конкурса» определялся заранее; под предлогом необходимости закрыть дыры бюджета государственное имущество переходило в его собственность по явно заниженной цене.

Олигархи в свою очередь делали все, чтобы и дальше сохранить у власти тех, кто помогал им «снимать сливки», а не честно зарабатывать на росте производства, развитии сферы услуг. Они протянули щупальца в окружение Ельцина, способствовали его переизбранию в 1996 году и в результате сами или через своих представителей непосредственно участвовали в выработке выгодной им экономической и кадровой политики.

Е. Гайдар в книге «Государство и эволюция» обосновывал необходимость «обмена власти на собственность». Итогом курса, проводимого в 90-е годы, стал не отход от власти в «обмен» на собственность, а сращивание государственной власти с собственностью уже на новой, посткоммунистической основе. Процесс этот в конце концов в наиболее контрастном виде проявился в непосредственном окружении президента, который, не исключаю этого, возможно, и не был посвящен во все детали.

Стало очевидно, что те, кто в 90-е годы формулировали и проводили в жизнь экономический курс России, отнюдь не отказались от совершенно несвойственных, а подчас и противоположных либеральному подходу целей и методов. Среди них в первую очередь высокие налоги. Не обошлось и без государственного вмешательства, но прямо противоположного решению задачи создания равных условий конкуренции для всех хозяйствующих субъектов. Вместо этого властью осуществлялась выборочная поддержка отдельных предприятий путем установления эксклюзивных экспортных квот, особенно на нефть, освобождения от уплаты таможенных пошлин, налоговых льгот, скидки отдельным перевозчикам по линии МПС, предоставление целевых кредитов и так далее. Все это не имело ничего общего с поощрением тех, кто находится на острие научно-технического прогресса, или на первых порах тех, кто вкладывает средства в производство остро необходимой обществу продукции.

По признаку близости к власть имущим предоставлялись государственные кредиты и другие привилегии коммерческим банкам, получающим право обслуживания государственных программ, в том числе таких масштабных и прибыльных, как, например, торговля оружием.

Финансирование дотационных районов России – а к моменту назначения нашего правительства таких было 83 из 89 – осуществлялось из федерального бюджета на основе субъективных решений центральных властей. Так, например, я был ошарашен, узнав, что среди группы «депрессивных» территорий числится город-курорт Сочи, где отдыхает высшее руководство страны, и в этой же группе отсутствует Брянская область, население которой в наибольшей степени пострадало от чернобыльской трагедии.

Положение усугубилось «мягким» отношением к неоправданным бюджетным расходам. Достаточно назвать цифру представителей различных министерств, ведомств, центрального правительства в субъектах Федерации (не считая правоохранительных органов) – более 300 тыс. человек, не только получающих зарплату из федерального бюджета, но и использующих оплаченный автотранспорт, квартиры и так далее и тому подобное.

Акцент на макроэкономическую политику для российских либералов был скорее самоцелью. Во всяком случае макроэкономическое регулирование не служило созданию условий для развития реальной экономики (производство падало), не приводило к позитивным сдвигам в социальной области (жизненный уровень населения снижался, не были начаты реформы здравоохранения, пенсионной системы). Характерен такой пример: в рыночной экономике считается, что снижение инфляции до 30-40 процентов предполагает оживление производства, рост инвестиционной активности. У нас уровень инфляции был значительно ниже этой пороговой цифры, а производство продолжало падать.

Читать дальше

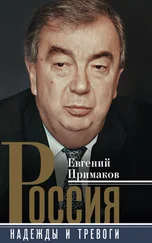

![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)