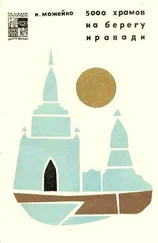

Бирманский храм противоречив и нелогичен.

Внешне храмы Пагана просты. Светлые чистые стены, украшенные лишь пышными порталами. Само здание – куб. Над ним ступенчатой пирамидой крыша, увенчанная сикхарой, сходной с початком кукурузы.

По простоте линий и некоторому пренебрежению к деталям, к точности кладки, по геометрической выверенности входов храмы Пагана напоминают церкви Пскова или Новгорода. Храмы гармонируют с открытым пространством равнины и цепью голубых холмов на горизонте.

Зато, когда входишь внутрь храма, попадаешь в мир тесный, темный, загадочный. Внутренние помещения, как правило, невелики, коридоры узки, статуи стоят в полумраке, лишь узкие лучи света падают на их улыбающиеся лица. Храм создан для того, чтобы вызвать своего рода душевный шок у человека, пересекающего границу между светлым внешним миром и загадочным миром души.

Прототипы бирманских храмов в последние десятилетия найдены в самой Бирме [2] Ныне Мьянма. – Примеч. ред.

. Ведь бирманцы пришли не на пустое место. До них в долине Иравади и на южном побережье существовали небольшие государства – монов и народа пью. Раскапывая развалины их городов, археологи убедились в том, что основные принципы паганских храмов были разработаны в самой Бирме за столетия до создания Паганского государства. Объединив страну, свезя в столицу зодчих из других городов, имея в своем распоряжении громадные средства и человеческие ресурсы, короли Пагана смогли сделать важный шаг – от строительства маленьких святилищ древности перейти к сооружению величественных храмов Средневековья.

За двести пятьдесят лет существования Паганского государства там было построено шесть больших храмов. В 1091 году – Ананда, самый изящный и благородный из них. В середине XII века был воздвигнут Татбинью, самый массивный и высокий. Можно подняться на его верхнюю террасу и оттуда с высоты шестидесяти метров увидеть весь Паган, Иравади и далекие холмы за рекой. У входа в этот храм стоит маленький храмик, сходный с гигантским собратом. По преданию, на его сооружение пошел каждый десятитысячный кирпич из тех, что были уложены в тело Татбинью. На рубеже XIII века родились два храма – Годопалин, самый легкий и совершенный из храмов, и Суламини. Кансу II был единственным королем, при котором были воздвигнуты два храма. Строительство последнего из больших храмов, Тхиломинло, завершилось в 1211 году, при короле Натомья.

Выше перечислены пять храмов.

Но есть и шестой. Единственный незаконченный храм в Пагане.

Называется он Дхаммаянджи.

Он построен по образцу храма Ананда, но его создатели не смогли найти той гармонии линий, что превращает гигантское сооружение в произведение архитектуры. Он тяжел, громоздок, и это подчеркивается темно-бурым цветом стен, так как оштукатурить его не успели.

С ним связана тайна Пагана второй половины XII века.

После смерти великого паганского короля Тилуин Мана в 1112 году на престол вступил Кансу I. И процарствовал больше полувека.

Нас сейчас интересуют события последних лет его правления.

Обратимся к бирманским хроникам. Их множество – начиная с главных, составленных по приказу короля, и кончая местными – монастырскими, областными, чуть ли не деревенскими.

Есть необъясненные законы создания исторической литературы, отношения к истории в пределах той или иной цивилизации. Например, в скандинавских странах историческая литература в Средние века была необычайно развита. Даже в маленькой Исландии создавались замечательные саги. От них лишь шаг до хроники, такой, как «Земной круг». Это гигантский по объему и скрупулезный труд, который и сегодня служит основным источником по истории викингов и Норвегии. В то же время «Земной круг» – одно из величайших произведений художественной литературы Средневековья.

На Руси писание летописей было делом монахов. История русских княжеств была зафиксирована. Беда в том, что в России в последующие века плохо сохранялись рукописи. Те из них, что пережили монгольское иго, горели вместе с монастырями и библиотеками, гнили в подвалах и уходили на растопку. Еще первый русский историк В. Н. Татищев в начале XVIII века пользовался летописями, о которых мы можем судить лишь по цитатам в его «Истории российской», – они потом погибли. Сгорело «Слово о полку Игореве». И все же сохранилось немало.

В Японии эстетическая сторона дела играла столь важную роль, что летопись превращалась в роман.

Читать дальше