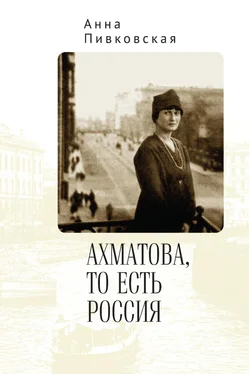

Позднее ее поэтической миссией станет описание жизни послереволюционной России и оплакивание жертв сталинского террора. Ее жизнь и стихи неразрывно связаны с Петербургом – Петроградом – Ленинградом, какие бы имена не носил этот город. В своей поэзии она умела передавать, а, может быть, и создавать мистику этого, как сказал Бродский, «переименованного города», описывать его химерическую красоту и печальный гоголевский страх. «Медный всадник» Пушкина и «Шинель» Гоголя – это как бы две стороны одной и той же медали. С нее смотрят два лица человека, побежденного этим городом. И еще – лицо Раскольникова, крадущегося к дому старухи – процентщицы, лицо Анны Карениной на скачках, когда прекрасная Фру – Фру ломает себе хребет, и Татьяны, по – королевски удаляющей от себя Онегина пушкинской фразой. А также, как в стихотворении Анненского «Петербург»: «пустыни немых площадей, / где казнили людей до рассвета».

Окно, прорубленное в Eвропу

Над Невою темноводной,

Под улыбкою холодной

Императора Петра.

Анна Ахматова «

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ»

Необычайна судьба Петербурга, города Ахматовой. Основанный в 1703 году, в 1712 он становится столицей Империи. В ХХ веке он пережил три переименования, три революции, Большой Террор и 900 – дневную блокаду. Санкт – Петербург, возведенный на болотах тираном и безумным визионером Петром I, названным Великим, поглотил во время своего строительства тысячи жертв. Их кости легли в фундамент этого самого европейского города России, где Нева впадает в Финский залив, а в июне солнце почти одновременно скрывается за горизонт и восходит снова. Петр приказал: «быть здесь городу», и город возник. Его решение воспел Александр Пушкин, гениальный поэт, цензором которого был сам царь Николай I.

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложон

Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при море…

«Окно в Европу» фактически было, как писал Пушкин, «прорублено». Город, возникший на болотах и на костях его строителей, вопреки логике архитектуры, только благодаря необычайной воле и капризу своего властителя. Очень скоро Петербург сделался по – настоящему европейской столицей и оброс легендами. Европейской, но все –таки имперской, где улицы слишком широки, a тротуары слишком высоки для человека. Простым людям пришлось жить в городе, построенном для героев, и умирать в нем иногда героической, а иногда и унизительной смертью.

Петр Великий следовал римской традиции, присвоив себе титул императора, а «Петрополь» сравнивали с древним Римом. Жители этого трижды переименованного города продолжают называть его попросту Питером. В мифе этого города взрослела и жила Анна Ахматова, «златоустая Анна всея Руси», как охотно называли ее современники. В значительной мере она сама помогала создавать этот миф. Великорусский ген, зазвучавший восторженным тоном в даваемых ей именах и прозвищах, наверняка был ей приятен. Великая поэтесса, неповторимая Анна, которая даже в тюремных очередях Ленинграда, где стояли измученные российские женщины, или в очереди за селедкой, которую заворачивали в газету, чувствовала себя «Анной всея Руси», «Королевой – бродягой». Наверняка ей не была чужда раздвоенность, характерная для всей тогдашней русской интеллигенции, которая с такой силой проявилась во время блокады Ленинграда. Немецкое вторжение могло привести к упадку ненавистного режима. Однако ценой была бы гибель либо, по крайней мере, унижение России. Поэтому Анна Ахматова стояла в противогазе на крыше своего Фонтанного дома, в дежурстве, борясь с зажигательными бомбами, в буквальном смысле слова с разбитым сердцем, еще перед первым инфарктом, из – за сидящего в советских лагерях сына. И спустя лишь три года после смерти в лагере Осипа Мандельштама, друга и поэта, которого она еще не успела оплакать Стояла, ибо любила Россию, свою великую, великолепную, а временами и ненавистную родину. И любила этот город, где Петропавловская крепость, в бастионах которой содержались и подвергались пыткам поколения политических узников, возвышается над барочными монастырями и дворцами, спроектированными выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли – младшим. Он был любимцем императрицы Елизаветы, дочери Петра I, открытой для европейской моды. Открытой до такой степени, что, ставши императрицей, она уже в 1741 году запретила применение пыток в уголовном следствии и отменила смертную казнь. Запретила также жителям Москвы держать домашних и дворцовых медведей, сидящих на цепи и рычащих на прохожих……

Читать дальше