В начале лета – «Белые ночи» – с 10 июня по 2 июля. В городе множество архитектурных памятников, построенных великими русскими и иностранными зодчими, более ста музеев, включая знаменитый Эрмитаж.

Каменное ожерелье Санкт-Петербурга имеет обилие рек и озер, что способствует развитию системы каналов – Ладожское, Онежское озера, Нева, Волхов, Свирь, Луга, Сясь, Вуокса, Оредеж. Морские порты – Санкт-Петербург и Выборг, речные порты – Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Свирица, Вознесенье, Подпорожье, Ладейной поле.

В окрестностях Санкт-Петербурга сохранилось множество музеев в Волхове, Выборге, Гатчине, Кенгиссепе, Приозерске, Тихвине, Приютино, Музей-усадьба «Пенаты», музей в Кронштадте, краеведческие музеи во многих городах.

В Петербургских окрестностях сохранилось много памятников старины – оборонительные сооружения, храмы XVII–XVIII веков, усадьбы, почтовые станции, старинные деревянные дома.

В окрестностях Петербурга множество усадебных комплексов: Усадьба А.Г. Демидова XVIII века «Тайцы», усадьба П.Г. Демидова XVIII века «Сиворицы», усадьба «Рождествено», созданная архитектором И.Е. Старовым из Мызы, в начале XVIII века, принадлежавшей сыну Петра I царевичу Алексею, усадьбы «Суйда» Ганнибалов, усадьба XVIII века «Дылицы», «Котлы», усадьба «Кобринская» (матери А.С. Пушкина), усадьбы XIX века «Рябово», «Сальцы», «Ронка», многие другие имения в которых работали деятели культуры, науки, искусства России – А.Н. Верстовский, А.А. Алябьев, Бестужевы, В.Ф. Одоевский, А.Н. Радищев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, А.К. Толстой, А.Н. Толстой, О.А. Кипренский, В.А. Серов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, И.Н. Крамской, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, М.В. Ломоносов, А.П. Болотов, И.П. Павлов, С.П. Боткин, С.О. Макаров.

В окрестностях Петербурга множество уникальных уголков, обладающих особым очарованием и несущих свои неповторимые черты – познакомьтесь с ними.

В. Брюллов

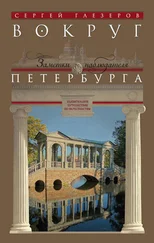

Дворцы-музеи Ленинградской области. Стили и мастера

Если ещё так недавно все эти окружающие Петербург летние резиденции могли представляться только «подражательными», только отражением блеска западно-европейских дворцов, пересадкой заграничных диковин на полуазиатскую почву и прививкой утончённой культуры Запада к русскому дичку, то теперь мы уже научились ценить их как самостоятельное явление обще-европейской культуры в создании которого нельзя отделить иностранцев по происхождению от их русских собратий. Растрелли, Ринальди, Гваренги, Камерон, Росси и другие являются такими же русскими мастерами, как Земцов, Воронихин, Стасов, как те, часто безымянные, многочисленные резчики, каменщики, плотники и кузнецы, без великой ремесленной выучки, гибкости которых и талантливого умения приспособляться не могли бы ожить и воплотиться грёзы и фантазии самих мастеров-изобретателей.

Особенности этой законченной и навсегда перевёрнутой страницы истории содействовало и то, что нигде в мире не было для этого столь исключительных и благоприятных условий. Ведь, все эти величавые каменные сказки или изящные, дорого стоящие, грандиозные игрушки, все великолепные сады, фонтаны и прочие затеи создавались «на берегу пустынных волн», на финских болотах, если и на самом деле не столь пустынных, как это представляется поэтическому воображению, то, во всяком случае, мало заселённых и не тронутых городской культурой. Здесь можно было свободно распланировать местность, здесь для простора творческой фантазии были широкие, почти неограниченные возможности. И эти возможности представляла ещё безумная расточительность сильнейшей в тогдашней Европе и неограниченной государственной власти – русского самодержавия.

Все эти резиденции, летние дворцы-дачи были не что иное, как огромные усадьбы, имения вотчинника, окруженные приписанными к ним крепостными деревнями; и лишь постепенно вокруг этих усадеб вырастали городские поселения. Этот усадебный характер вскрывается в них довольно легко. В каждой из них в центре стоит дом-дворец, с домовой церковью государя-помещика, окружённый садом-парком, с прудами-озёрами или рекой, со скотным двором или фермой, с конюшнями, банями, оранжереями и со службами. Самые городские поселения, выраставшие около этих усадеб, были как бы большим двором, населённым дворовыми – придворными и приближёнными.

Но каждая из пригородных резиденций имеет свой господствующий стиль. Это объясняется временем её создания или особо уделяемым ей правителями вниманием. Петровскую эпоху можно изучить в Петергофе, Ораниенбауме и, отчасти, Стрельне, но её не найдёшь в других местах, построенных позже. Время Елизаветы видишь в Царском Селе и отчасти в Петергофе; раннее строительство Екатерины II – в Ораниенбауме; основные его моменты в Царском Селе (её любимой резиденции); конец XVIII века (Павел I) – в Гатчине и Павловске; XIX естественно рассеян повсюду. (Разумеется, вкус каждой эпохи оставлял некоторые наслоения на памятнике более ранней эпохи.) Николай I наиболее ярко выражен в Петергофе и отчасти в Царском Селе; Александр II – там же; время Александра III особенно ярко отразилось в Гатчине и менее значительно – в Царском Селе; Николая II – в Царском Селе и Петергофе.

Читать дальше