Их результатом стала диссертация «О действии света на материю вообще и о некоторых случаях этого действия в особенности». Работа получила одобрение и Евгений Григорьевич стал кандидатом Харьковского университета. Эта ученая степень позволила отцу изобретателя остаться при университете и готовиться к магистерскому экзамену. Летом 1868 года Евгений Григорьевич вместе с женой Екатериной Ивановной и сыном Борисом, которому исполнилось два года, приезжает в Петербург и становится преподавателем механики в Земледельческом

[1] Земледельческий институт – ныне Лесотехническая академия.

и Технологическом институтах. После пяти лет пребывания в столице Российской империи осенью 1873 года семья Котельникова перебралась в Херсон, где открылось первое в России земское сельскохозяйственное училище. Затем последовали переезды в Минск, Вильно, Житомир. В этих городах Е. Г. Котельников занимал должность директора учительских институтов.

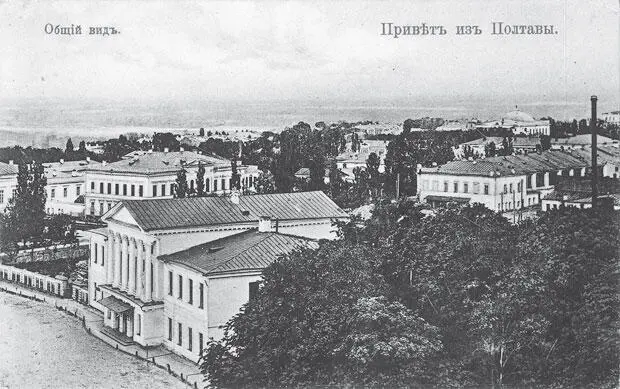

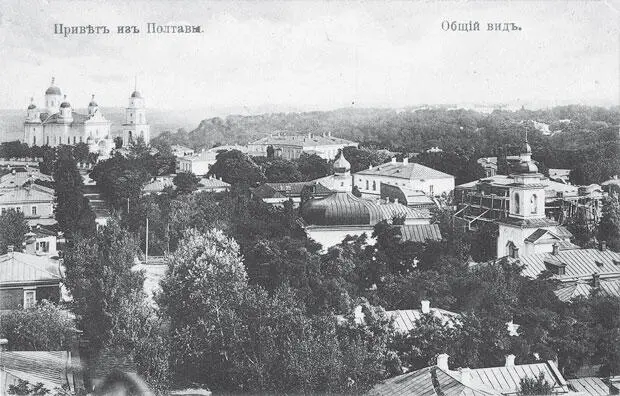

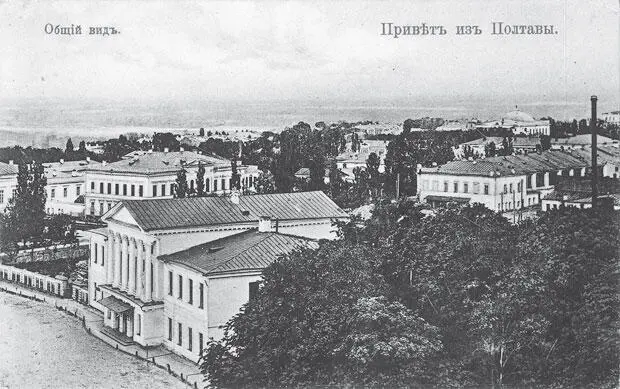

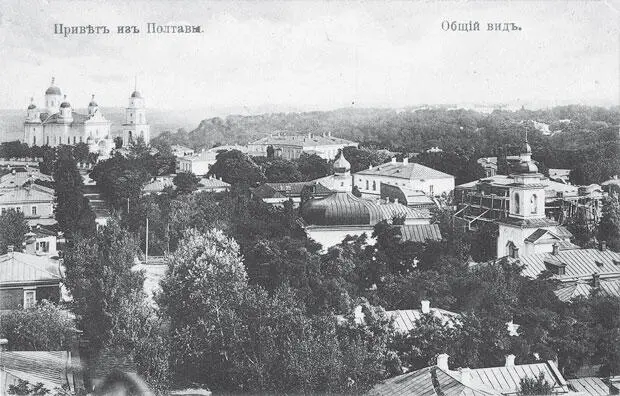

Виды Полтавы конца XIX века. Сверху на переднем плане – Полтавский кадетский корпус.

Отец изобретателя, судя по отзывам современников, отличался порывистостью характера, разносторонностью интересов. И эти черты, словно по наследству, передались его сыну Глебу. Осенью 1883 года Котельниковы возвращаются в Санкт-Петербург.

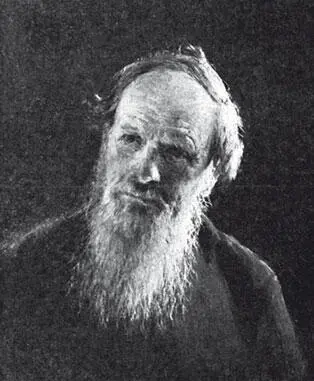

Мать изобретателя Екатерина Ивановна, в девичестве носившая фамилию Зайцева, родилась в 1839 году в семье крепостного, наделенного недюжинным художественным даром и памятливостью. Душевладелец, которому принадлежал Иван Зайцев, приметил юношу и отдал на обучение в Императорскую Академию художеств. По окончанию учебы Иван обосновался в Полтаве, получил вольную и стал преподавать рисование в Полтавском кадетском корпусе. [2] И. К. Зайцев продолжительное время являлся крепостным пензенского помещика Ранцева. Работы художника и по сей день можно видеть в Русском музее Санкт-Петербурга, музеях Полтавы и Киева.

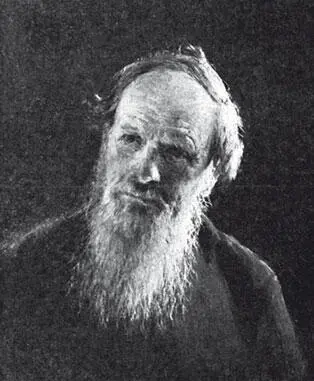

Дед Глеба Котельникова Иван Кондратьевич Зайцев (1805–1890).

Екатерина Ивановна, унаследовав от отца отменный художественный вкус, превосходно играла на фортепиано, обладала мелодичным голосом. Как вспоминал старший брат Глеба Борис Котельников, «Мама большую часть времени посвящала нам и напевала иногда целыми вечерами. Вероятно оттого у нас всех хороший слух и большая любовь к музыке и пению».

Где бы ни находилась семья Котельниковых, в их доме постоянно звучала музыка, а дети увлечённо устраивали театральные представления. Небольшой любительский оркестр, в котором первую скрипку играл Глеб, собирал порой солидную аудиторию. Дамы и господа, не жалея ладоней, аплодировали юному музыканту, исполнявшему сложнейшие сольные партии.

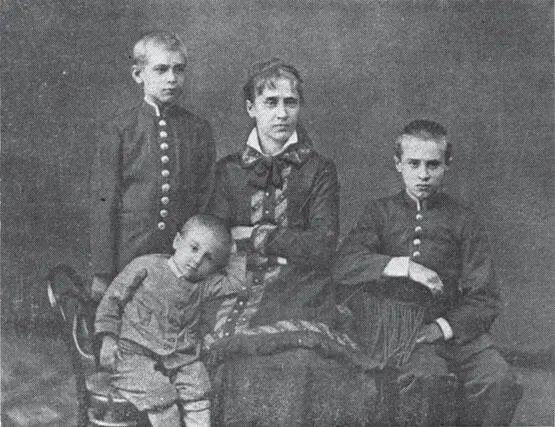

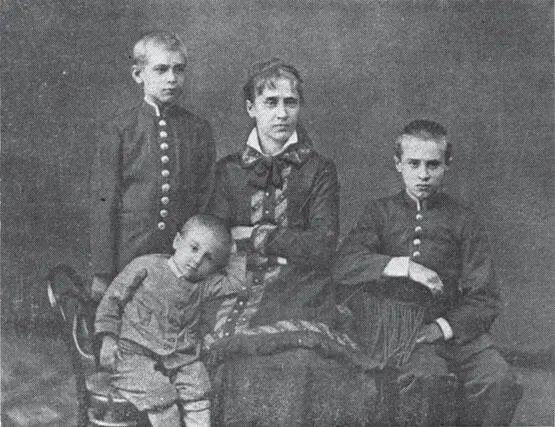

Екатерина Ивановна Котельникова с сыновьями Глебом, Евгением и Борисом (слева направо).

Известность домашнего оркестра, который пополняли родные и знакомые Котельниковых, вскоре перешагнула порог их квартиры. Оркестрантов стали приглашать «на гастроли». Известно, что оркестр дважды выступал в Благородном собрании на Охтинских заводах.

Квартира Котельниковых находилась в доме на углу улиц Ивановской и Кабинетной [3] Ныне улицы Социалистическая и Правды.

. Можно сказать, Глебу повезло – напротив дома располагалась одна из старейших столичных гимназий или Благородный пансион, как она именовалась в год своего основания (1830). Устав гимназии неоднократно претерпевал изменения, но его смысл от этого не менялся. Цель образования – «доставление средств приличного воспитания для детей без различия званий и исповедования родителей и снабжение их необходимыми предварительными знаниями для поступления в университеты или другие высшие училища». Среди тех, кто прославил Первую классическую гимназию, мы находим имена Н. Н. Герарда – обер-прокурора Священного Синода, члена Госсовета; В. Г. Жуковского – видного российского дипломата и генконсула в Иерусалиме; А. Н. Бекетова – ректора Санкт-Петербургского университета, основателя научной школы ботаников и географов; выдающегося математика М. В. Остроградского; академика В. И. Вернадского; композитора А. Н. Серова; издателя журнала «Современик» И. И. Панаева; писателей и публицистов В. В. Крестовского и П. П. Гнедича.

Читать дальше