В 1910-х годах неоколониализма не было даже в проекте, и великие колониальные державы безропотно несли « бремя белого человека ». Анализируя график роста населения Африки в 1800–1910 гг., нетрудно видеть, что с началом колониальной «гонки за Африку» (1875–1914 гг.) популяционная динамика идет вверх, в результате население Черного континента в 1910 году составило 449 миллионов человек вместо 375 расчетных.

Колониями владели почти все европейские страны, не исключая Бельгии и Португалии. Наличие колоний позволяло иметь гарантированные рынки и источники сырья, кроме того, колонии поглощали избыточный человеческий материал метрополии, снижая давление на рынок труда. Именно это, прежде всего, способствовало появлению в европейских обществах «среднего класса» – интеллигенции, рабочей аристократии. Острая потребность в квалифицированных кадрах привела к развитию национальных систем образования и возникновению образовательных социальных лифтов.

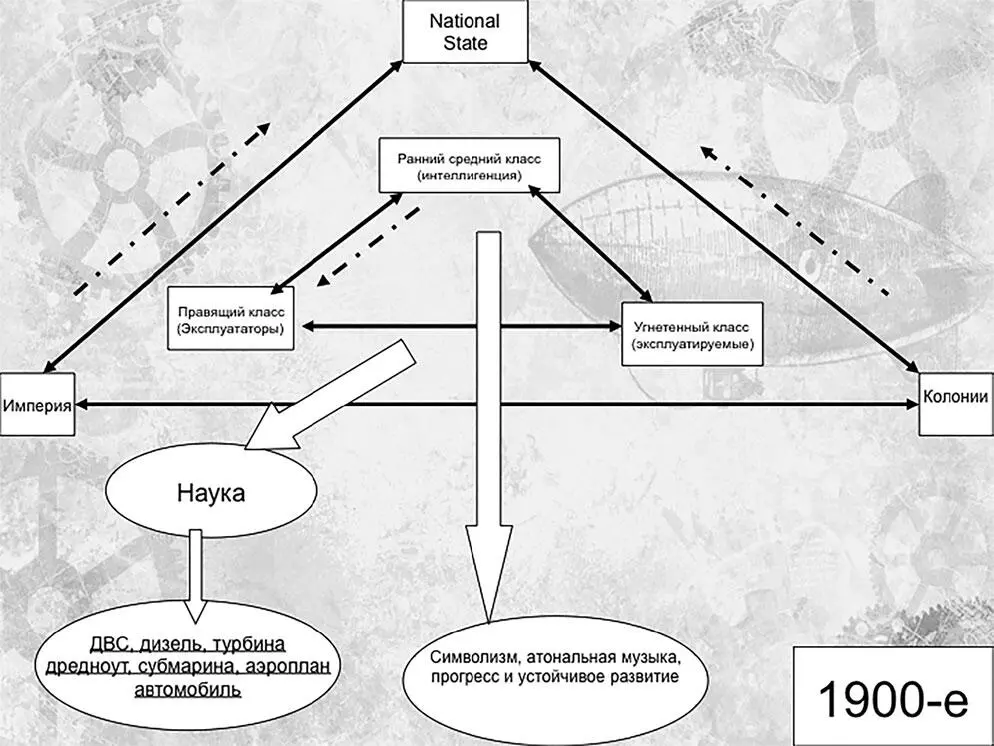

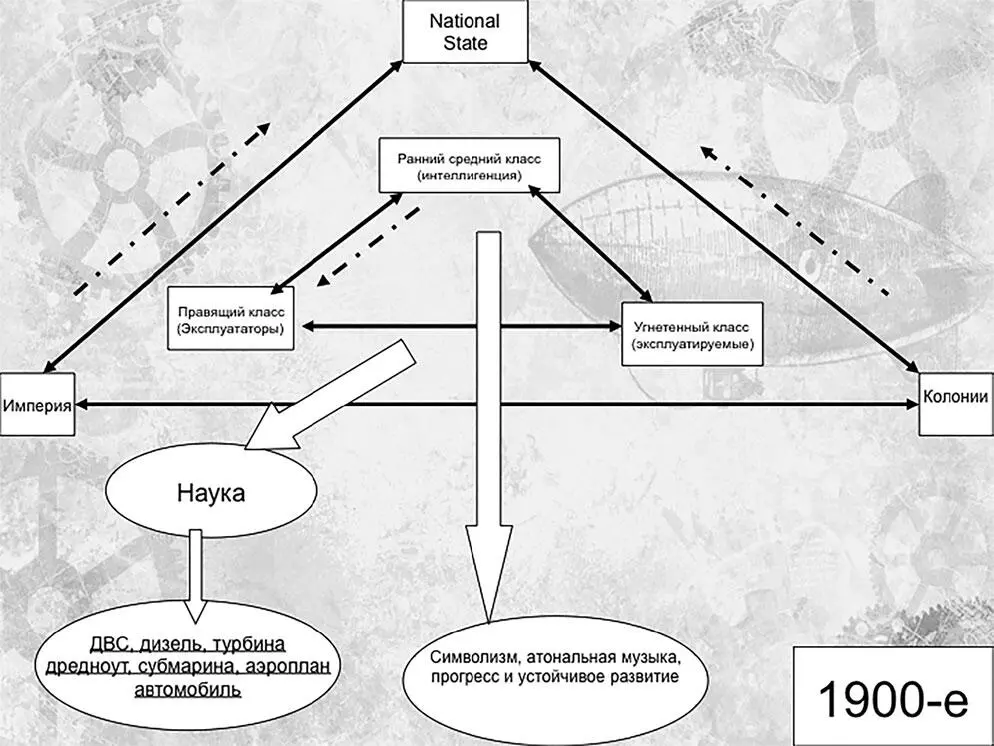

В результате в мире сложились своеобразные «балансы интересов»:

Империи – Национальные государства – Колонии (и полуколонии), как мировой баланс управления;

Эксплуататоры – эксплуатируемые – средний класс (трехклассовая социальная система по К. Марксу).

Социальные лифты работали в 1910-х годах не лучшим образом, но определенная вертикальная мобильность все-таки обеспечивалась, что существенно снижало остроту социальных противоречий.

Мировой и внутригосударственный порядок считался устойчивым, в обществе господствовали идеи прогресса и устойчивого развития. Образование способствовало росту научных достижений: специальная теория относительности, периодический закон Д. Менделеева, турбина, дизель, двигатель внутреннего сгорания. Исполнилась вековая мечта человечества – сказка о полете превратилась в реальность.

Символически мир 1900-х годов может быть изображен в виде следующей схемы:

Метод пиктограмм

Данная схема носит название социопиктограммы , такие картинки будут иногда использоваться в книге. Они вполне понятны интуитивно. Техника работы с пиктограммами изложена в книге «Социопиктографический анализ», [13] Переслегин С. «Социопиктографический анализ». Санкт-Петербург, Corvus, 2009.

а в применении к военному делу и политике – в интернет-издании «Сумма стратегии». [14] Переслегин С., Переслегин Е., Желтов А., Луковникова Н. «Сумма стратегии». http://future-designing.org/knigi/summastrategiy.html

Кратко осветим основные положения социопиктографического анализа.

Пиктограмма отображает наблюдаемые, выражаемые в метафорах, дискурсах, формулах, общественных институтах, проявленные в рефлексируемых процессах и трендах, отраженные в общественном сознании структурные особенности системы или среды.

Основой пиктограммы и ее источником движения являются структурные противоречия системы.

Чаще всего встречаются диалектические или бинарные противоречия, обозначаемые двойной сплошной стрелкой. Такие противоречия вызывают развитие и создание нового (но не иного). Они разрешаются через проекты или события, причем и в том, и в другом случае на следующем шаге образуются вторичные противоречия, тоже бинарные. Например, англо-французский конфликт преобразовался в англо-германский конфликт, затем в англо-американский конфликт, затем в советско-американский конфликт…

Тройное противоречие или баланс обозначается треугольником. Баланс накапливает энергию для динамических или спонтанных изменений. На следующем шаге создает что-то новое или иное в системе, то есть обеспечивает инновационное или спонтанное развитие. Как правило, при этом баланс разрушается, порождая бинарные противоречия.

Проектное разрешение противоречий фиксируется на пиктограмме в виде «гребенки». Социальные процессы и событийные разрешения противоречий изображаются, как черный текст в эллипсе с черной сплошной границей. Значимые инновации подчеркиваются. Значком молнии изображаются «дикие карты» или джокеры – маловероятные, но значимые события, способные изменить структуру пиктограммы. Примером «дикой карты» является гибель «Титаника» в 1912 году.

До сих пор наш рассказ о «Серебряном веке» обходился без упоминания Германии и Японии. Эти страны похожи, и далеко не случайно, что Германия выступила в роли актора и субъекта Первой и Второй мировых войн, а Япония удостоилась атомной бомбардировки в ходе борьбы за раздел Тихого океана.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу