Сколько было за это время – начало 60-х – сделано Фридой по-настоящему гражданственных – в высоком смысле слова – дел! Одни лишь хлопоты по прописке в Москве Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта, стоили ей, пожалуй, нескольких лет жизни. Это дело, к счастью, закончилось благополучно: Н. Я. Мандельштам прописали… Но скольких усилий потребовало это от Фриды! Она ходила по множеству инстанций, к Эренбургу и другим заметным писателям, всё больше и больше людей втягивала в эту свою деятельность. Прописали!

Множество общественных дел Фриды кончалось благополучно. И только в одном случае – суда над «тунеядцем» поэтом Иосифом Бродским [7]– никакие ее ходатайства не привели к успеху – упекли-таки парня в незаконную ссылку! [8]В этом деле Фрида вела себя просто героически – делала на процессе записи, несмотря на запреты со стороны судьи, и не отдавала дружинникам своих записок («Попробуйте!»), а после процесса, приведя в порядок заметки (не случайно называемые фактической «стенограммой» процесса – так там всё было точно и верно!), широко распространила их. Ее приветствовали, поздравляли, а она упорно повторяла одно: «Мне нет до этого дела, лишь бы мальчик был цел!»

Мне пришлось провести одну ночь в больнице около Фридиной постели. Окна выходили на огромный заснеженный плац, по нему гулял ветер, задувая в окно. Казалось мне тогда, что такой же ветер гуляет по всей нашей стране, истребляя всё, что в ней замечательного… Я-то знала тогда, что Фрида обречена, она – думаю – не знала. Не знала до конца… Подзывая меня к себе, чтобы я дала ей воды, она всякий раз просила у меня прощения: «Извините, что вас зову…». А я бы делала для нее всё что угодно…

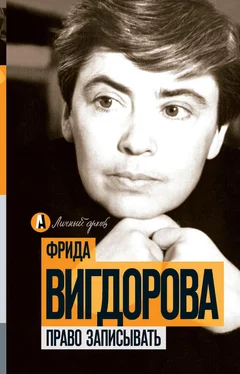

Как оценивала себя Ф. Вигдорова в литературном плане? Очень скромно, можно сказать, смиренно. Она часто говорила: «Я не писатель, я журналист». Нет, с этим никак нельзя согласиться. Журналист – да, но не только. И писатель тоже! Впрочем, это единство – журналиста и писателя – свойственно не ей одной.

Сейчас это особенно видно: Н. Шмелев, В. Селюнин, Г. Попов и многие другие проявили себя как писатели прежде всего через журналистику. Зачастую именно черты этой другой профессии сообщают произведениям таких беллетристов неповторимый блеск живых подробностей.

Документальная точность, оперативная свежесть, публицистическая горячность – от журналистики. Строгий отбор деталей, композиционная стройность, обобщение образов, ритмика – от художественной прозы. Наивысшего выражения этот новый стиль Ф. Вигдоровой нашел в самых последних ее произведениях, из которых многие еще ждут публикации. Таковы сборники записей «Из блокнота журналиста» и «Из депутатского блокнота». [9]

Особенно примечательна оставшаяся незаконченной повесть «Учитель», над которой Фрида работала уже тяжело больной почти до последнего дня жизни. Мне посчастливилось слышать главы из этой повести в чтении автора и читать куски самой рукописи – это было лучшее из ее творчества по лаконизму, человечности, мастерству…

Из речей персонажей образуются портреты – живые, узнаваемые портреты тех, кого мы видим изо дня в день, но не слышим: чтобы услышать, надо иметь ухо и приметчивость Фриды Вигдоровой. Кто только не говорил на страницах ее очерков: и колхозники, и учителя, и управдомы, и прокуроры, и судьи… Никакие рассуждения о формализме в преподавании, об оказенивании человеческой речи не бьют в цель так точно, как, скажем, разговор учительницы с провинившимся мальчиком в статье «Пресная вода резонерства» (статья вошла в сборник 1969 года «Кем вы ему приходитесь?»):

– «Зачем ты воруешь, Николай?

– Я – Боря.

– Это неважно. Тебя Родина воспитывает, чтобы ты был человеком, чтоб ты строил новое общество, а ты воруешь, на лестницах бьешь лампочки и матом ругаешься при девочках. Обдумай свои поступки и к концу учебного года, Николай…

– Я – Боря.

– Это не имеет значения. Пусть Боря, так вот, к концу четверти ты исправишь свои отметки?

– Да.

– Станешь искренним?

– Да.

– Мужественным?

– Да.

– Так вот, Боря, ты воруешь и пишешь на стенах плохие слова. Между тем в библиотеках у нас свободный доступ к полкам. Подумай об этом, Коля!

– Я – Боря.

– Пусть Боря. В трамваях и троллейбусах у нас кондукторов нет, а ты, Николай, что делаешь?»

Поистине устрашающий разговор!

«Все высокие слова на месте, – заканчивает сценку Ф. Вигдорова. – Словам ее научили. Действию, мысли – нет. Говоря с учеником, она думает о чем-то своем. Мальчика зовут Боря Николаев, и поэтому она упорно называет его Николаем. А он не слушает, он занят одним: «Я – Боря».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу