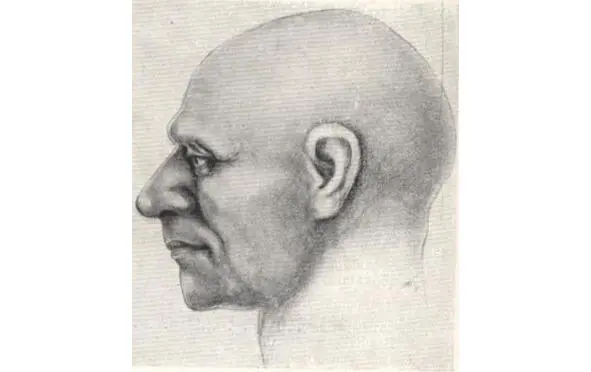

1.4. Афанасьевская культура

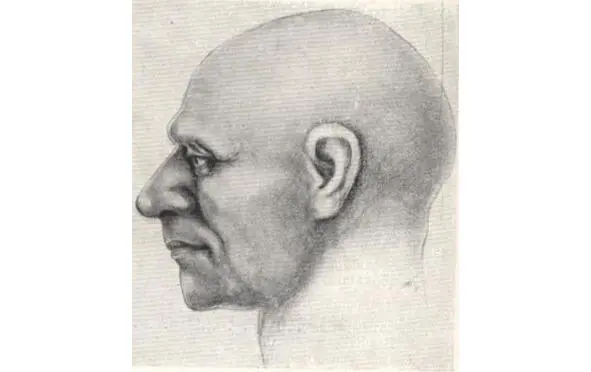

Афанасьевец: Курота (Алтай). Реконструкция М. М.Герасимова [45]

Афана́сьевская культу́ра – южносибирская археологическая культура бронзового века (III—II тыс/ до н.э.). Название культура получила от Афанасьевской горы (близ села Батени в Боградском районе Хакасии). Была распространена также на Алтае (Ело 1—2, Бике 1, Пещеркин Лог и др.), в Восточном Казахстане, Западной Монголии и Синьцзяне, куда по мнению А.А.Ковалева проникла на позднем этапе своего развития, во второй четверти III тыс. до н.э. и сосуществовала с чемурческой культурой. Причем присутствие ее в Таримской впадине не подтверждается [103, с.246].

По мнению А.В.Фрибуса протоафанасьевский комплекс сформировался на территории от Нижнего Поднепровья и степного Крыма до Приазовья и Предкавказья на базе раннего этапа древнеямной культуры [197, с.200].

У афанасьевцев не было металлических орудий, и они не были знакомы с технологией литья. Металл (медь, золото, серебро, метеоритное железо) использовали для изготовления украшений, для оковок и починки деревянных сосудов, для игл и небольших ножичков.

В быту широко применяли каменные орудия – топоры, песты, наконечники дротиков и стрел. Посуду изготавливали из глины и дерева.

По мнению археологов – это самая ранняя скотоводческая культура в регионах своего распространения. Афанасьевцы разводили крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот, лошадей, выращивали злаки. Доказательства наличия животноводства у афанасьевцев Алтая обнаружены археологами на поселении Балыктыюль. Струтура стада (определена по костным остаткам домашних животных): мелкий рогатый скот – 67,4%, крупный рогатый скот – 12,6%, лошадь – 8,2% [5].

Недавнее исследование генетиков показало, что афанасьевцы Монголии (поселение Шатар Чулуу, примерно 3000 г. до н.э.) употребляли в пищу молоко [283]

У афанасьецев, по-видимому, были повозки: «В 2004 г. при раскопках датируемого 3000—2500 гг. до н.э. афанасьевского курганного могильника в Кургак гови на Монгольском Алтае была обнаружена укреплённая крестовиной рама из досок, первоначально представлявшая собой, по всей видимости, короб колёсной повозки. Покрытая циновкой рама была установлена над погребёнными (взрослым мужчиной и ребёнком), на неё были положены погребальные дары» [108].

Появилось несколько работ, в которых есть данные по палеоДНК населения афанасьевской культуры. По данным Narasimhan et al. (2018) одиннадцать из четырнадцати исследованных афанасьевцев, живших в 3100—2500 гг. до н.э.. оказались носителями мужской гаплогруппы R1b1a1a2a2 (R1b-L23 1 1 R-L23 сформировалась 6400 лет назад, TMRCA (время жизни общего предка) 6100 лет назад. Её дочерние ветви R-L51 (распространена в Европе, сформировалась 6100 лет назад, TMRCA 5700 лет (палеоДНК в Польше имеет возраст (R-L52* 3890 (3855—3925 лет) и R-Z2103 (сформировалась 6100 лет, TMRCA 5400 лет) [287]

), засвидетельствованной также у восточных ямников, и трое – Q1a2 [262]. Согласно более свежим данным этих же авторов (Narasimhan et al., 2019) у трех афанасьевцев определена Y-хромосомная гаплогруппа Q1a2. Однако один из них является отцом двух других. Поэтому, можно считать, что Q1a2 определена у одного человека. Остальные афанасьевцы имели гаплогруппу R1b: 1) R1b1a1a2a-M269; 2) R1b1a1a2a2-Z2103; 3) R1b1a1a2a2-Z2103 PF331-Y13369-CTS8966-Z2108; 4) R1b1a1a2a2-Z2103; 5) R1b1a1a2a2-Z2103 PF331-Y13369-Y4364; 6) R1b1a1a2a2-Z2103> Z2106> Z2108; 7) R1b1a1a2a2-Z2103; R1b1a1a2a2-Z2103; 9) R1b1a1a2a2-Z2103> Z2106> Z2108; 10) R1b1a1a2a2c1- Z2103> Z2108; 11) R1b1a1a2a2c1- Z2103> Z2108; 12) R1b1a1a2a2c1- Z2103> Z2108 [264].

В статье Jeong et al. есть данные по двум представителям афанасьевской культуры (Y-хромосомная гаплогруппа + митохондриальная): 1) R1b1a2а1а (R-P311) + N1a1a1a1; 2) J1a (J-CTS5368) + U5a1 2020 [245].

В разных источемках сообщается, что у афанасьевцев обнаружены митохондриальные гаплогруппы J2a2a, T1a1, T2c1a2 и U5a1a1 – все западноевразийские.

Структура генофонда афанасьевцев (Y-хромосомная гаплогруппа): R1b1a2а – 86,7%; J1a – 6,6%; Q1a2 – 6,6%.

Вполне возможно, что афанасьевцы Алтая – выходцы из Месопотамии – древние убейдцы и отмечаемые иследователями схождения шумерского и тюркских языков, могут быть наследием языка афанасьевцев. В частности, Ф. Хоммель в шумерских текстах выделил 200 слов, совпадающих с тюркскими [243]. И. М. Дьяконов не считал шумерский язык родственным тюркским. Он писал, например, «бесполезно сравнивать азербайджанский или другие тюркские языки с эламским или шумерским на том основании, что все эти языки – агллютинирующие: используемый материал (скажем показатели множественного числа —lar в азербайджанском, -ре вэламском, -ene в шумерском) – разнороден» [73]. Вместе с тем, О. Сулейменов исследовав данные И. М. Дьяконова обнаружил 60 шумерских слов, сходных с тюркскими словами, например: ере «муж», «рядовой воин», угу‘стрела», бильга «мудрый, предок», ме «я», зе «ты», уш «три», у «десять», узук «длинный», уд «огонь», удун «дерево», «дрова», дингир «бог», «небо», тенгир «бог», «небо» и др. О. Сулейменов приходит к выводу о том, что: а) схождения имеют систему, поэтому они соответствуют действительности; б) шумерский и тюркские языки долгие годы оказывали друг на друга заметное влияние; в) эти языки родственны не генетически, а в результатекультурного взаимовлияния. О. Н. Туна исследовав связи шумерского и тюркских языков, пришѐл к выводу, что эти языки возможно генетическине родственны, но долгое время оказывали друг на друга очень сильное влияние [183].

Читать дальше