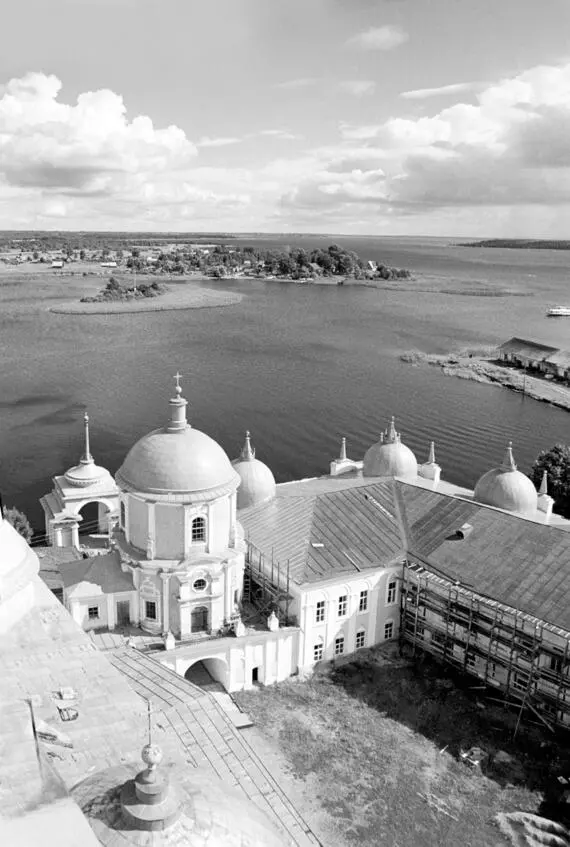

Вид на Столобенский остров с берега

Действительно, на поверхностный взгляд совершенно неясно, почему в качестве истока Волги выбран не Селигер как таковой, а место, связанное с лежащей чуть восточнее системой Верхневолжских озер (в которую входят Стерж, Вселуг, Пено и Волго). Эта система практически смыкается с системой Селигера, составляет с ней единое целое. И поэтому истоком Волги можно считать любое место, входящее в эту большую систему. Однако истоком все-таки признан маленький ручеек, вытекающий из болота чуть северней озера Стерж, в местечке, которое так и называется – Волговерховье. Возможно, это только условность, которая оправдана всякими соображениями о полноводности, длине и площади бассейнов (но тогда истоком Русского Нила следовало бы признать то место в Удмуртии, из которого вытекает река Кама). А возможно, место силы в Волговерховье обладает особой энергетикой, заставившей людей назвать истоком Волги это мутное болотце под горой. Место Волговерховья действительно сильное, но о его свойствах поговорим в свое время 31 31 См. Том Четвертый, главу «Сто одиннадцатое – Волговерховье».

.

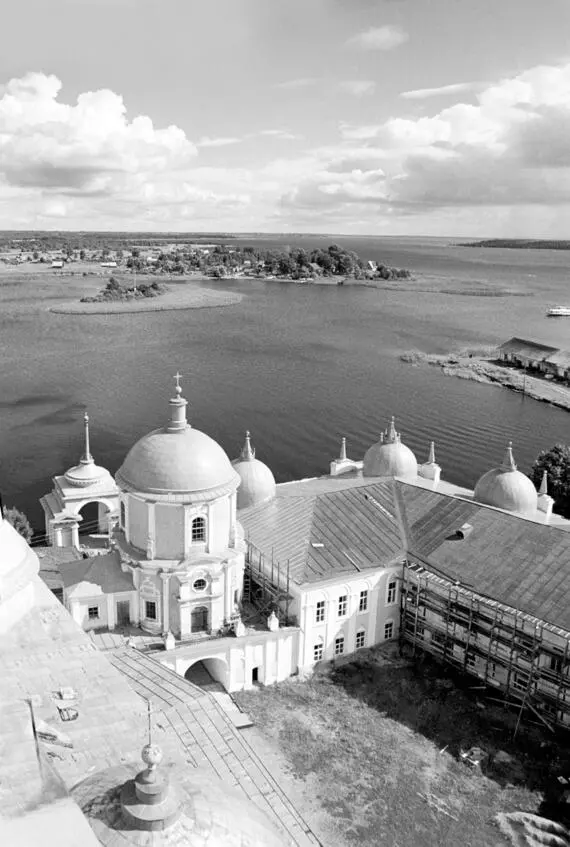

Селигер с колокольни Ниловой пустыни

Как бы то ни было, мистическим центром озерного края, из которого берет свое начало Волга, является все-таки Нилова пустынь, а вовсе не Ольгинский монастырь, который действует у так называемого истока Волги. Этот монастырь – придумка начала 20-го века. От него за версту шибает духом госпиара Романовых. А Нилова пустынь возникла естественно, появилась сама собой на месте жизни отшельника, который своим аскетическим подвигом преобразовал языческое капище, несомненно бывшее когда-то на Столобном. После смерти Нила на остров стали приходить монахи из разных обителей и жить там в келье отшельника. Один из них, Герман из Николо-Рожковского монастыря, провел на острове три года, благоустроил часовню над могилой Нила, сделал гробницу. Впоследствии он вернулся к Нилову месту силы. В 1591 году начал строить там Богоявленскую церковь. А в 1594 по его ходатайству был открыт монастырь, первым настоятелем которого и стал.

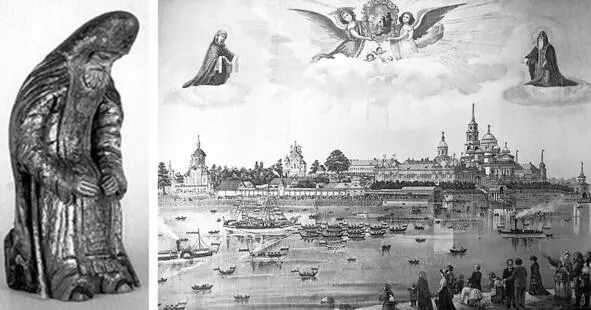

Уже в 1595 году была написана икона Нила. Когда еще на ней только сохла олифа, над островом встало сияние, заметное из всех окрестных селений. Это было расценено как знак верности образа оригиналу. Но в конце концов так получилось, что не икона преподобного, а его деревянная скульптура стала фирменным знаком Нилова монастыря. Первое скульптурное изображение Нила появилось в конце 70-х годов XVIII века. В это время на острове строили Покровскую церковь и открыли пещеру. Ту самую, что вырыл себе отшельник, когда пришел на остров. Пещеру сохранили внутри церкви. И установили там специально изготовленную деревянную скульптуру. Вскоре Нилова пещера сделалась самым почитаемым местом в монастыре. А скульптуру стали считать чудотворной.

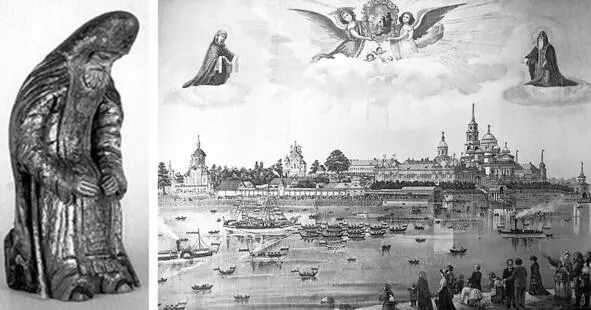

Деревянная скульптура Нила и литография,

изображающая крестный ход в Ниловой пустыне

Вообще-то резные изображения святых Русской Православной Церковью не приветствовались. В 1722 году был издан указ, запрещавший установку скульптурных изображений на гробницах святых. А в 1832 году Синод вообще запретил статуи в храмах. Однако к тому моменту скульптурные образы Нила изготавливались уже в тысячах экземпляров и разносились паломниками по всей стране. И ничего, Церкви пришлось закрыть глаза на это идолопоклонство (считалось, что резными могут быть только идолы). Время от времени пытались, конечно, запрещать статуэтки Нила, но – безуспешно. Это был промысел, которым жили местные крестьяне. И это было их представление о святости. Точнее – о том, как должен выглядеть объект поклонения на Селигере.

Богоявленский собор. Справа мост, соединяющий

Столобенский остров с берегом

Скорей всего первый скульптор, вырезавший из дерева преподобного Нила, хотел показать его в молитвенной позе аскета исихаста: опущенная голова, подбородок, опирающийся в грудь, глаза прикрыты. Умственный взор должен быть обращен в область пупка, человек постоянно повторяет молитву: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». Привязывая эту молитву к дыханию и сердцебиению, аскет делает ее «самодвижущей», не прекращающейся ни во сне, ни наяву. И в конце концов начинает видеть нетварный божественный свет. Все это называется «умное деланье».

Читать дальше