Муж Плевицкой, балетмейстер, поставил эту пьесу на летней площадке, а сама Плевицкая, еще никому не известная, играла и пела Настю, – вспоминал один из старейших деятелей русской эстрады А.Г. Алексеев. -

Был тогда в моде романс, начинавшийся «ультрастрастными» словами: «Не тронь меня, ведь я могу воспламениться». В «партии» Насти это предостережение было перефразировано так: «Не тронь меня, испачкать можешь ты последний мой наряд». А наряд был – лохмотья. Публика слушала это вполуха, сидя за столиками кто боком, а кто спиной к эстраде. Но когда Плевицкая запела своим «русским голосом» народную песню Ехал на ярмарку ухарь-купец, все притихли, замерли, заслушались…

И этот успех определил всю дальнейшую судьбу Плевицкой: через год, кажется, она уже давала свои концерты. Песни, которые она пела, – русские, старинные или специально для нее написанные – подхватывали другие певицы и «барышни из общества», и даже Николай II с чадами и домочадцами как-то «удостоил» ее своим присутствием на концерте [35].

В эмиграции известная русская певица стала тайным агентом советских спецслужб.

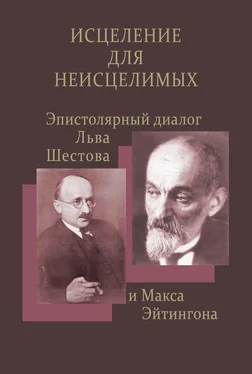

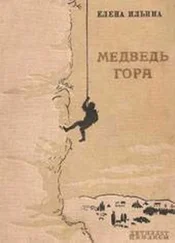

История эта, как всякая шпионская история вообще, несмотря на то, что вокруг нее сложилась уже солидная библиотека из различных показаний, свидетельств и источников, до нынешнего времени остается окутанной непроницаемым покровом тайны и неразрешимых загадок. Касательно Эйтингона хорошо известно, что он материально поддерживал Плевицкую и Скоблина, и среди прочих щедрот, например, оплатил книги ее мемуаров (как само их написание И. Лукашом, так и собственно издание), о первой из которых, Дежкин карагод [36] (см. обложку на фото № 11), в связи с предисловием к ней А.М. Ремизова, идет речь ниже, в письмах 17 и 18 – соответственно от 9 и 27 октября 1924 г. [37]

Мемуары «курского соловья» были сочувственно и благосклонно восприняты эмиграцией. М. Осоргин, назвав Дежкин карагод «изумительной русской книгой», отмечал ее «простой, природнохудожественный язык, руссейший, настоящий, без вычур, и свой, и народный», и завершал свою рецензию так:

Что Плевицкая – высокоталантливая исполнительница народных песен, это теперь известно всем. Новостью для нас является вновь открытый ее талант литературный [38].

Критик выходившей в Белграде праворадикальной газеты Новое время К. Шмулевич (выступавший под псевдонимом Ренэ Санс) с восторгом писал о Дежкином карагоде как о книге,

которую, взяв в руки, не хочется оставить, пока не дочитал, а кончив, сожалеешь, что дочитал: такой свежестью, искренностью, образностью, любовью к русской деревне, к русской жизни веет от этих правдивых страниц [39].

Сама Плевицкая, литературные способности которой, не создай им Макс Ефимович мощного финансового подкрепления, вряд ли могли кого-то привести в восторг, удостоилась быть запечатленной в эмигрантской поэзии. В посвященном ей стихотворении Русская песня, приуроченном к проходившим в Финляндии ее гастролям, выборгский поэт Юрий Хлодовский (наст. фам. Смирнов) писал:

Кто тебя соткал желанную,

из своей души родил?

Дорогую, несказанную,

вольнодумную, пространную,

песню русскую сложил?

Бандурист слепой ли, старенький,

что деревнями блуждал?

Коробейник ли удаленький

с балалайкой, на завалинке,

сердце девке поверял?

Иль с могилы сына милого,

где с горючею слезой

ты летела серокрылою,

с материнскою, застылою

бессловесною тоской.

Может, совестью разбуженной

ты разлилась у кого ль?

Иль, молитвой удосуженной

из груди, грехом застуженной,

уняла ты чью-то боль?..

Мы тобою опояшемся

и в разгуле и в беде:

с разудалою напляшемся,

с заунывною наплачемся,

под гармоньку, в тишине…

Я ли сердце зачерствелое

пред тобой не распахну?..

И тайком, слезой несмелою

душу вымыв загорелую,

песни русской не пойму? [40]

В одной из комнат просторного дома Эйтингонов висел портрет Плевицкой, по всей видимости, выполненный на заказ хозяина (к сожалению, пока не удалось установить ни имени художника, ни дальнейшей судьбы самого портрета) [41].

Об участии Эйтингона в деле похищении генерала Е.К. Миллера, как и вообще о его связи с советскими «бойцами невидимого фронта», идут нескончаемые споры. Мнения тех, кто когда-либо брался за обсуждение этого предмета, расходятся диаметральным образом – скажем, от статьи С. Шварца, автор которой ни на секунду не допускает сомнения в том, что под личиной ученого-психоаналитика с мировым именем скрывался НКВД-шный агент [42], до, скажем, относительно недавней работы О. Табачниковой [43], которая полностью реабилитирует своего героя, опираясь при этом, правда, не столько на факты, сколько на пушкинско-моцартовскую максиму о том, что «гений и злодейство несовместны». Увы, как известно, это метафизическое допущение далеко не всегда подтверждается реальной исторической действительностью…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу