Адрес: Сибирь г. Каинск Томской губернии Алексею Ивановичу Шкроеву.

Ещё до рождения сына и даже до свадьбы, в 1903 году, будучи в Нижнем Новгороде по торговым делам на ярмарке, Иван Иванович сфотографировался и прислал своей невесте Валентине Евграфовне Антоновой фотографию ( №3):

№3 И. И. Шкроев в Нижнем Новгороде, 1903г.

Алексей надписал свою открытку в Москве, а отправить смог, судя по штампу, лишь с вокзала Вологды.

Дорогие папа и мама!

Еду в Архангельск. В Москве не нашёл времени для написания письма. Пришлю из Архангельска. Из Москвы выезжаю сегодня 4 июля в 22—30. Адрес: Томск, Заливная 21 кв. 2 Шкроеву Ив. Ив.

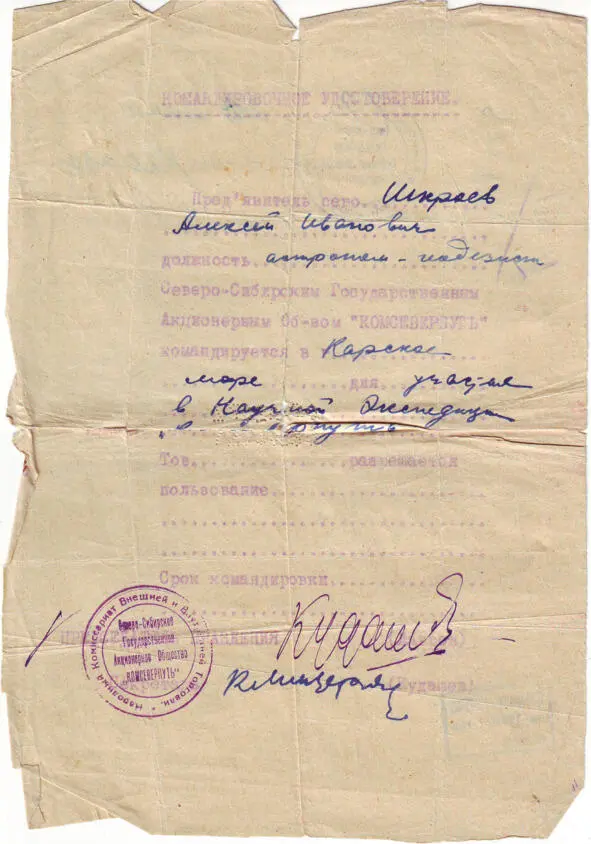

Общество КОМСЕВМОРПУТЬ, в то время Северо-Сибирское акционерное общество торговли и промышленности «Комсевморпуть», основанное в 1928 году в Новосибирске, направило его в командировку.

Необходимо было перегрузить приборы, привезённые из Новосибирска и Томска, на поезд, уходящий в Архангельск, согласовать вопросы программы в Астрономическом институте, самым тщательным образом всё проверить. В предстоящем путешествии любая мелочь могла оказаться невосполнимой, делая невозможным выполнение главной задачи, важность решения которой для будущего прекрасно осознавали и руководители общества «Комсевморпуть» и сам выпускник Томского университета Алексей Шкроев.

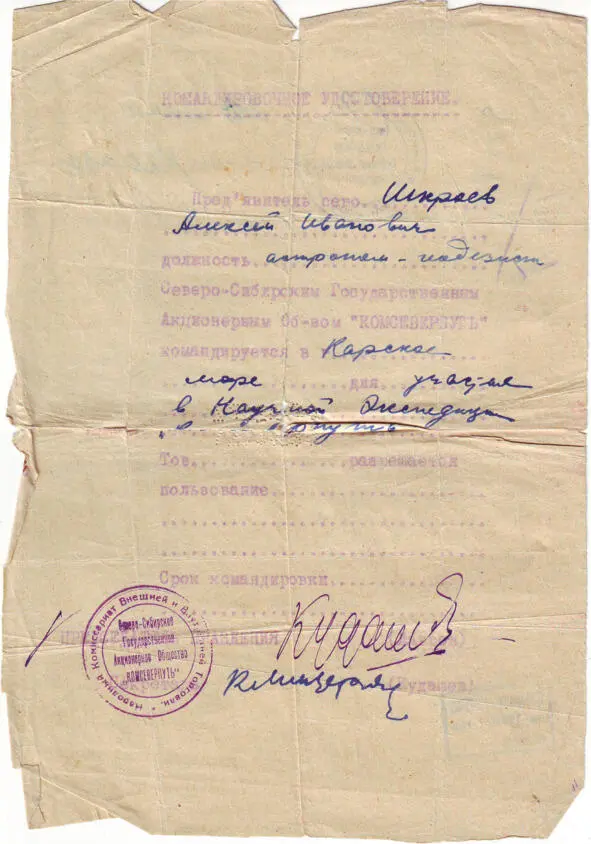

В удостоверении ( №4), лежащем в кармане молодого специалиста, был проставлен экзотический пункт назначения командировки: Карское море.

№4 Командировочное удостоверение, 1930г.

Из Архангельского порта ему предстояло пуститься в плавание на борту парохода, носившего куперовское название «Зверобой», в качестве астронома-геодезиста через Белое, Баренцево и Карское моря.

В обязанности астронома входили наблюдения за звёздным небом по всей трассе Северного морского пути от Архангельска до Таймыра, с целью сбора данных для разработки новой навигационной системы полярной авиации, создаваемой, разумеется, без орбитальных спутников, космической связи и прочих атрибутов новейшего времени.

Задача имела стратегическое значение.

Как покажет в скором будущем папанинская эпопея, авиация является необходимым условием освоения Северного морского пути. В свою очередь сама авиация без надёжной системы ориентации на бескрайних ледяных пространствах Северного Ледовитого океана и занесённой снегом береговой линии обречена на нескончаемые героические жертвы.

Летом 1930 года из Архангельска и Мурманска вышли в плавание несколько караванов судов с самыми разными заданиями.

Важнейшей считалась экспедиция Отто Юльевича Шмидта, которой впервые в истории арктического мореплавания удалось тогда на ледоколе «Георгий Седов» пройти в северные районы Карского моря к западным берегам Северной Земли и высадиться на ней.

Открытие Северной Земли было совершено русской «Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана» на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в начале ХХ века. Базируясь во Владивостоке, экспедиция за три года выполнила детальную гидрографическую опись от мыса Дежнева до устья Лены и соорудила на побережье навигационные знаки. В 1913 г. перед экспедицией была поставлена задача продолжить гидрографическую опись до Таймырского полуострова и при благоприятных условиях совершить сквозное плавание по Северному морскому пути до Мурманска.

Но мыс Челюскина оказался блокирован тяжёлыми льдами. Тогда было принято смелое решение обойти льды с севера. Никто не думал, что на этом пути моряки сделают крупнейшее географическое открытие XX в.

Это случилось ранним утром 3 сентября 1913 года. «Я стоял на мостике, —рассказывает участник экспедиции врач Л. М. Старокадомский, – и смотрел на разбитый редкий лёд, в котором пробирался наш „Таймыр“… И вдруг впереди, немного вправо от курса, я стал различать смутные очертания высокого берега… По мере того как корабль приближался к новой земле, вид берега становился всё внушительнее. Открывались высокие, до 500 м, горы, круто спускавшиеся к морю». «Таймыр» и «Вайгач» прошли вдоль восточного берега открытой суши почти до её северных пределов, где были остановлены непроходимыми льдами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу