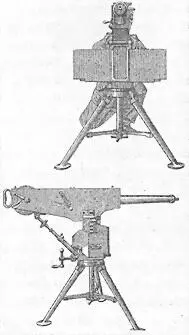

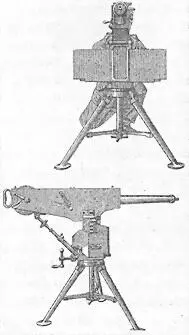

Первый пулемет Максима 1883 г. Вид спереди и сбоку

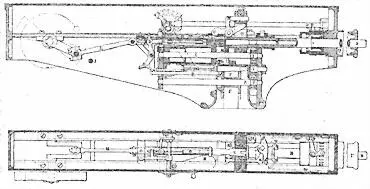

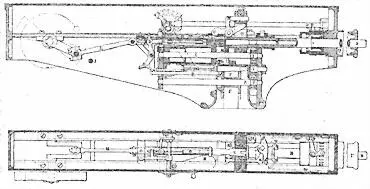

Схема устройства первого пулемета («автоматической картечницы») Максима

Демонстрации оружия произвели впечатление, но конструкция «автоматической картечницы» Максима была слишком сложной и требовала многочисленных регулировок. Кроме того, патроны с дымным порохом не могли обеспечить надежной работы автоматики, вызывали быстрое загрязнение механизмов. В результате система оказалась капризной в работе, давала частые задержки и нигде не была принята, хотя в 1885 г. на Международной выставке изобретений получила золотую медаль. Британское правительство заказало 3 штуки для дальнейших испытаний, которые и прошли в том же 1885 г. в Энфилде в присутствии герцога Кембриджского, британских и французских офицеров, а британская и французская армии и были наиболее «заняты» в колониях. Следует признать, что своим первоначальным успехом автоматические пулеметы, как и рукояточные картечницы, обязаны колониальным войнам.

В 1887 г. Максим представил новую, значительно усовершенствованную конструкцию, включившую удачные находки первой системы. Автоматика действовала по тому же принципу (пожалуй, оптимальному для автоматического оружия при тогдашнем уровне технологий оружейного производства), но запирание канала ствола осуществлялось теперь системой из двух шарнирно-сочлененных рычагов. Положением этой системы при движении деталей автоматики назад, а значит, и взаимным положением ствола и затвора, управляла рукоятка, надетая с правой стороны на ось мотыля. С левой стороны на ту же ось надевался эксцентрик, соединенный цепочкой с возвратной пружиной, укрепленной на коробе пулемета. Механизм подачи ленты сделан рычажным, изменен также ударно-спусковой механизм. Новая система оказалась удачнее и вызвала широкий интерес. Качающаяся рукоятка со временем получила форму копира, что обеспечило ускоренный отход затвора от ствола после отпирания. Появившись в конце 80-х годов XIX века, эта первая система автоматического пулемета в различных модификациях состояла на вооружении армий более 30 стран, а в некоторых используется и по сей день.

Уже в 1887 г. новое «орудие Максима» прошло испытания в Великобритании, Австро-Венгрии, Италии, Германии, России, Швейцарии, а в 1888 г. — в США.

Максим получил небольшой заказ от британского флота. В 1888 г. он объединился со шведским инженером Т. Норденфельдом, который не только имел оружейный завод близ Лондона, но и, работая с 1873 г. над многоствольными картечницами, создал к ним ряд удачных установок различного назначения. Новая компания «Максим — Норденфельд» финансировалась банкирским домом «Ротшильд и сыновья». Оружие Максима представлялось теперь с разнообразными установками Норденфельда — полевыми, крепостными, морскими. Пулеметы считались еще артиллерийским средством, что объясняло наличие колесных «ездящих» лафетов с передком и щитом, для кавалерии предлагался «галопирующий» лафет системы Бересфорда — легкая двуколка. Предлагались и складные трехопорные и четырехопорные переносные полевые станки (некоторые снабжались колесным ходом), крепостные установки.

После объявления Норденфельда в 1890 г. несостоятельным пришлось реорганизовать правление компании. Максим заключил соглашения с сильной компанией Виккерса, и в число директоров кроме генерал-лейтенанта Грэхема, адмирала Бойса, президента Мексиканских железных дорог Саймона вошел и Альберт Виккерс. В 1897 г., когда Норденфельд покинул фирму «Максим — Норденфельд», концерн «Виккерс» наконец выкупил его акции. К этому времени перспективность пулеметов и автоматических пушек Максима была ясна, и Максим стал одним из директоров новой акционерной компании с ограниченной ответственностью «Виккерс, сыновья и Максим», штаб-квартира которой разместилась в Лондоне. С 1904 г. имя Максима исчезло из названия, пулеметы и автоматические пушки теперь представлялись от имени концерна «Виккерс».

Принятие на рубеже 1880 — 1890-х годов на вооружение ряда армий патронов уменьшенного калибра с бездымным порохом и пулями с прочной оболочкой, внутренняя баллистика которых существенно отличалась от прежних, потребовало от Максима и конструкторов компании многочисленных переделок опытных моделей, но это пошло пулеметам только на пользу — хотя бы потому, что свойственная бездымным порохам кривая давлений в канале ствола более подходит для работы автоматики, чем кривая давлений, даваемых дымными порохами.

Читать дальше