Ленард на всю жизнь сохранил ощущение, что еще одно фундаментальное открытие «уплыло» из его рук. Если бы не потерянное время в Бреслау, он бы и сам мог открыть эту элементарную частицу.

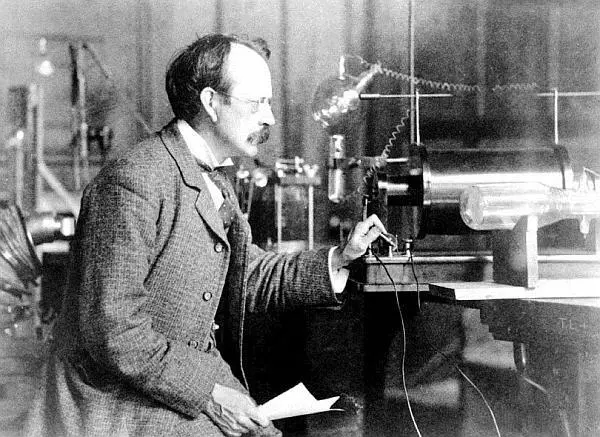

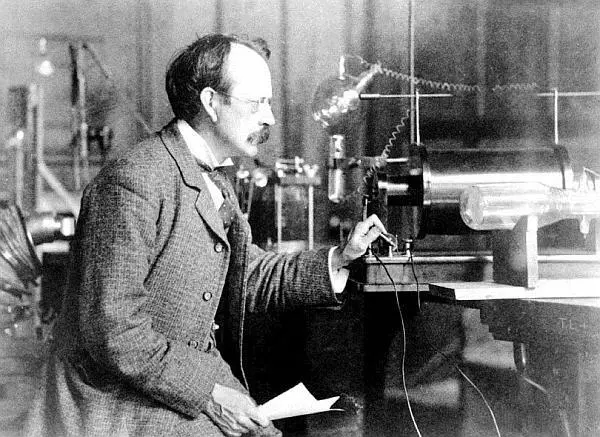

Дж. Дж. Томсон в лаборатории

В Гейдельберге Ленард преподавал недолго – уже в 1898 году его призвали в Кильский университет на должность полного профессора. Полный, или ординарный, профессор – высшая ступенька в карьерной лестнице немецкого ученого и преподавателя, гарантия пожизненной материальной независимости и научной свободы. В Киле Ленарду достался старый физический институт, по его словам, ничем не лучше того, что был в Бреслау. Но теперь Филипп обладал другими возможностями, и ему удалось на базе старого построить вполне современный исследовательский центр, где можно было проводить самые изощренные эксперименты. В частности, Ленард в 1899 году осуществил серию опытов по фотоэффекту. Это явление мы уже упоминали, оно состоит в том, что из освещаемого светом катода могут вылетать электроны, образуя нечто похожее на катодные лучи. Ленард давно ими занимался, поэтому и к фотоэффекту смог приложить свой богатый опыт и получить новые результаты. О них он с гордостью писал в своих воспоминаниях: « несмотря на длившиеся годами задержки моей работы, никто не пришел к этим результатам раньше меня » [Schirrmacher, 2010 стр. 191].

Отчет о проведенных экспериментах под названием « Создание катодных лучей с помощью ультрафиолетового света » Ленард опубликовал не в привычных « Анналах физики », а в « Отчетах о заседаниях Венской академии наук » в октябре 1899 года [Lenard, 1899]. Это был жест благодарности за то, что Венская академия незадолго до того наградила его престижной премией имени Баумгартена. Оттиски этой статьи автор послал нескольких своим коллегам, в том числе и Дж. Дж. Томсону в Кембридж.

Через год журнал « Анналы физики » все же перепечатал статью Ленарда [Lenard, 1900 S. 359–375], и каково же было удивление ученого, когда в работе Томсона о катодных лучах и электронах, написанной в 1903 году, он увидел ссылку на свою более позднюю публикацию, а не на первую, венскую. Эта, казалось бы, мелочь была, тем не менее, очень важна для установления приоритета: Томсон сам опубликовал аналогичные результаты до публикации Ленарда в « Анналах », но после публикации в венских « Отчетах ». У читателя книги Томсона могло сложиться убеждение, что приоритет в открытии принадлежит автору книги, а не немецкому физику. И многие коллеги Ленарда разделяли это мнение, что, естественно, выводило Филиппа из себя.

Дж. Дж. Томсон начинал как математик, но потом целиком отдал себя физике. Он занимался и теорией, и экспериментом и показал себя талантливым ученым в разных областях. Его сын, тоже нобелевский лауреат по физике, отмечал, однако, и человеческие слабости отца:

«У него было много идей, значительная часть которых оказались ложными. В экспериментах его не интересовали точность и тщательность, ему часто было достаточно лишь качественного результата. Дж. Дж. хотел всегда в любой области быть первым и презирал людей, которые претендовали на то, чтобы о каком-то предмете сказать последнее слово » [Thomson, 1965 S. 169–170].

Эти человеческие недостатки Ленард считал общими, во-первых, для всех англичан и, во-вторых, для всех физиков-теоретиков.

В математических выкладках, которыми оперировал Томсон, Ленард не был силен. Его коньком считались эксперименты, и здесь он добивался предельной убедительности, чего, по его мнению, не хватало работам Дж. Дж. и других английских коллег. Он даже ввел термин «английский стиль» для публикаций, сделанных на основе непроверенных и неполных данных. Сам Ленард всегда отдавал предпочтение точности, надежности и обоснованности опытных данных. Он был готов в десятый и в сотый раз тщательно повторять эксперимент, пока не становился абсолютно уверенным в его результатах.

То, что многие коллеги считали эксперимент ниже теории, просто бесило классического физика-экспериментатора. Он не понимал, что времена меняются, и в новой физике отношения теории и эксперимента становятся совсем не теми, что были в девятнадцатом веке.

Эйнштейновский «год чудес», т. е. 1905 год, и для сорокатрехлетнего Ленарда выдался удачным: его достижения получили мировое признание, он вторым из немецких ученых стал Нобелевским лауреатом по физике – за исследование катодных лучей. Даже это радостное событие не смягчило горечь обиды, и он потом не раз сетовал на моральную нечистоплотность английского ученого.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу