1 ...7 8 9 11 12 13 ...114 Весьма вероятно, что Шестов выделил эти 20 долларов, о которых пишет А. Жуковская-Герцык, из той самой суммы, которую «одна незнакомая дама» (скорее всего, Александра Александровна Бах, см. прим. 6 к письму 11, от 6 июля 1924 г.) повезла в Москву М. Гершензону.

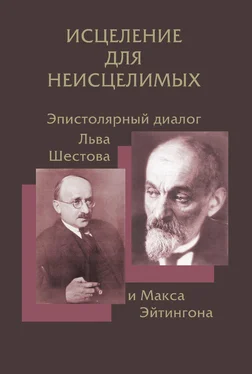

Дружба Эйтингона с Шестовым, однако, демонстрирует не исключительно односторонний пример щедрого меценатства, но и дает материал для изучения интеллектуальной жизни Европы между двумя мировыми войнами. Не только Эйтингон посредством шестовских книг и статей приобщался к крайне интересовавшим его философским идеям, но и Шестов через Эйтингона знакомился с кругами ученых, определявших развитие психоаналитической науки в ХХ-м столетии. Так, можно думать, посредством Эйтингона он был знаком с Рудольфом Лёвенштейном (см. письмо 45, от 4 июля 1929 г.), мировой величиной в области психоанализа, оказавшим огромное влияние на формирование будущих французских психоаналитиков, в частности на Жака Лакана. Через Эйтингона он расширял круг своих связей и знакомств с влиятельным корпусом писателей, журналистов, редакторов, издателей, переводчиков и пр., в особенности германоязычного мира, и именно Эйтингон, пусть не всегда успешно, но всегда безотказно старался оказать влияние на эти круги в пользу Шестова (см. письмо 46 (Эйтингона Шестову), от 10 июля 1929 г., где идет речь о Р. Кайзере, редакторе крупного немецкого журнала Neue Rundschau).

Следует особо сказать о том, что данная переписка уже была частично опубликована дочерью философа Натальей Львовной Барановой-Шестовой (1900-93) в подготовленном ею скрупулезно-детальном жизнеописании отца. Автор этого уникального издания проделал колоссальную работу, связанную с сохранением шестовского архива, его обработкой, наведением в нем идеального порядка и его описанием. Подготовка на этой основе книги и составление библиографического указателя [67]явились следствием поистине титанического труда, редкого по своему самозабвению, отдаче и дочерней преданности [68].

Несмотря, однако, на в высшей степени педантично-трепетнозаботливое отношение к наследию отца, в том числе эпистолярному, цитирование писем в книге Барановой-Шестовой с текстологической точки зрения не всегда безупречно: в приводимых в ее книгах фрагментах порой появляются неотмеченные купюры: по необъяснимым причинам (и главное – по умолчанию) отсутствуют те или иные слова или даже целые фразы, которые не заменены, как принято, отточиями. Полагаем, что такие «текстовые изъятия», по крайней мере, некоторые из них, сделаны ненамеренно: причиной тому была крайне непростая работа с шестовскими письмами, требующими адекватной расшифровки почерка. И хотя М. Цветаева, вообще относившаяся к Шестову, по собственному признанию, как к самой большой человеческой ценности в Париже (из ее письма к Льву Исааковичу от 23 апреля 1926 г.) [69], несколько, как кажется, поэтически гиперболизировала безукоризненную четкость шестовского почерка [70], – разбирать его порой – сущее мучение [71]. По многочисленным карандашным отметкам Барановой-Шестовой, сделанным непосредственно

в тексте самих писем (словами, надписанными над нередкими шестовскими невнятицами), хорошо видно, что эта работа давалась ей совсем не легко, и определенная доля неточностей их цитирования в книге об отце, безусловно, объясняется именно этим – борьбой с его трудным почерком.

Поскольку же работа Барановой-Шестовой служит по существу единственным столь мощным и всеохватным источником, знакомящим специалистов и широкого читателя с эпистолярным архивом философа, возникает проблема тщательной корректировки публикуемых материалов с оригиналами (в дальнейшем приводимые в книге Барановой-Шестовой фрагменты писем помечены звездочкой*).

Наконец, главным стимулом, определившим наше желание приняться за подготовку настоящего издания, было то, что, несмотря на всю тщательность и скрупулезность, с которой Баранова-Шестова реконструировала биографию отца, корпус его переписки с Эйтингоном (даже при весьма обильном цитировании) приведен, по понятным причинам, далеко не полностью. Этой цели – представлению эпистолярного диалога Шестова с Эйтингоном в полном объеме – и служит данная книга.

Мы полагаем, что такой проект, даже если он и не в состоянии ответить на все возникающие вопросы, о которых говорилось выше, способствует прояснению, по крайней мере, некоторых из них. В своей книге Эрос невозможного упоминавшейся выше А. Эткинд, одним из первых из российских авторов заговоривших об Эйтингоне и о возможной «двойной жизни» известного психоаналитика, писал, подводя некий краткий итог его отношениям с Шестовым:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу