Формы в поэзии вообще нет — она служебная, подчинена тому главному, что называется видением мира. Образ мира — видение этого образа в своем плане, своими глазами — виденный и преданный так, что им /47/ могут пользоваться и другие — вот суть дела. А не форма. Форма приходит сама собой. Михайлов [50] в «Анне Коренингой»: «Поэт — всегда немножко визитер, и та аура, это дуновение ветра, этот физически ощутимый толчок перед началом стихотворения, перед находкой, перед появлением слова — эта аура, котгорую называют приливом вдохновения, владеющая поэтом до конца, всецело –

(Пастернак –

«Он встал. В столовой было час…»[51]

Ахматова –

«Когда я ночью жду ее прихода»[52])

Поэта в юности преследует ощущение, а не тема.

Мне в юности казалось необычайным и удивительным, что и «Фауст» Гете, и Шекспировский «Гамлет», и «Анна Каренина», и пушкинские стихи написаны — теми же самыми тридцатью двумя буквами алфавита, которыми пользуюсь и я, и которыми нас учила учительница Марь Ивановна. Эти черненькие завитушки, оказывается способны к величайшим чудесам в мире. Впрочем, кажется, они были в числе семи чудес света (Александрийская библиотека?).

Вся мировая поэзия пользуется теми же самыми буквами, или же пишутся смертные приговоры, и мы знаем их с первого года начальной школы.

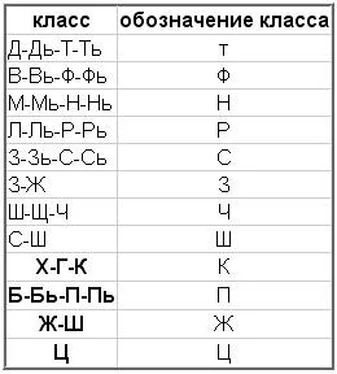

С первого года начальной школы знаем мы, что буквы делятся на две большие группы, т. е. гласные буквы и буквы согласные. Нетрудно видеть, что величина и форма любого слова зависит от гласных букв.

Окраска же, звуковая окраска слов зависит от букв согласных. Поэт занимается обеими группами букв, но главную его заботу представляет расположение букв согласных, отыскание слов по потребности их звуковой окраски.

Я не хочу употреблять слово «организация», ибо организация — это процесс сознательный, отыскание звука в стихе — процесс подсознательный.

Из потребности лучше украсить слово рождается применение рифмы неточной. Ассонанса. Конечно, ассонанс не завоевание, а уступка, это в каком-то плане рекрутский набор, призыв запасных возрастов в действующую армию поэзии.

Рифма как поисковой инструмент.

1959–1961 [35] Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. — М., 2005. — С. 47–48.

В стихах существует еще один способ писания стихов, известный поэтам, который я называю способом «свободного хода» или «свободной отдачи».

Когда, наметив лишь размер и ритм, отдаешься на волю материала и следишь лишь за явными смысловыми нелепицами, которые могут попасть в стиховой поток при этом способе.

Этот способ я применял в молодости. Он требует крепкого здоровья, полного отключения в мир слов, контролируемого лишь приблизительно, главным образом звуковыми вехами. Может быть и реальный факт началом, толчком, запевом, — а потом — свободная отдача потоку впечатлений, со стремлением зарифмовать мир. На этом пути тоже бывает немало находок. Я думаю, что первые сборники Пастернака «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» и даже «Сестра моя — жизнь» — имеют следы такого именно способа писания стихов.

Суть этого способа вовсе не в «модернизме» и не в «зауми» (ибо все лишнее отсеется при контроле, при переписке) и даже не в изрядном количестве маленьких находок, новинок, которые при работе над каждым стихотворением получаются. Суть тут в доверии к самому себе. Если поэт — прибор, с помощью которого природа рассказывает о самой себе, если рифма — поисковый инструмент, то весь рабочий процесс поэта — поставлен на службу природе на «свободном ходу». Если прибор хорош — ошибок в стихах не будет.

И более того. Я стал себя считать поэтом тогда, когда убедился, что не могу в стихах фальшивить, не могу написать ни одного стихотворения как «мастер». Стихов вовсе не получалось. И именно потому, что в этих случаях стихов не получалось, я и поверил в себя как в поэта.

Сбереженное внутри пряталось и в стихи не выходило.

Меня часто спрашивают: «Есть ли у вас стихи о Сталине?» У меня нет стихов о Сталине. В университете меня (после чтения стихов из «Колымских тетрадей») спрашивали это. Я отвечал: «Многое из того, что я сейчас читал, — это и есть стихи о Сталине».

Я стал доверять себе. У меня есть стихи о возвращении, в которых задолго, года за два до размолвки с женой, я угадал эту размолвку. Просто иначе не выходило в стихах, надо было переламывать себя, фальшивить, лгать. И я написал так, как писалось. Ни о какой размолвке я тогда не думал — размолвка обнаружилась года через два — но и сейчас, перечитывая написанное в те годы, я вижу, что все угадано и предсказано в стихах.

Читать дальше