2. Трезвучия согласных — основа гармонии стиха

Стихотворная речь является на бумагу, всегда одетая в военную форму особого образца — в «опорных трезвучиях», как их называет Ю. А. Шрейдер (Я имею в виду текст, который с разрешения его автора привожу в Приложении. Музыкальный — по происхождению — термин приходится употреблять из-за недостаточной разработанности теории стихосложения, учения о поэтической интонации. Вообще же я избегаю пользоваться музыкальной терминологией — ибо это одна из причин смешения понятий. Музыка — абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело. Не случайно, Блок, как и Маяковский, не имел музыкального слуха. В его термине «музыка революции» при всей его конкретной ощутимости и филосфоской значительности меньше всего собственно музы ки. Маяковский в. детские лефовские времена вполне серьезно уверял, что музыка — буржуазное искусство.

Пастернак, в отличие от Блока и Маяковского, был музыкантом и в «Охранной грамоте» — лучшей своей прозе — оставил нам волнующую историю выбора одного из двух искусств. Но сама необходимость выбора говорила, что стихи и музыка — чуждые друг другу миры. Гениальные стихи: Я клавишей стаю кормил с руки — все же не музыка, а стихи. Для того чтобы написать Казалось, скорей умертвят, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле, не надо учиться контрапункту. Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств — танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка.), в звуковых повторах особого рода, в особенных сочетаниях согласных: без них стихотворение считается предприятием штатским.

В русском языке нет ничего (никаких явлений, мыслей, чувств, наблюдений, событий, жизненных фактов и прочая и прочая), чего нельзя было бы выразить стихами.

Стихи — всеобщий язык, но только не искусственное и условное создание, как эсперанто, а выросший в родном языке и обладающий всеми его особенностями, правилами и болезнями. Повторяемость определенного рода согласных букв и дает ощущение стихотворения. Однако роль этих звуковых повторов (опорных трезвучий) не ограничивается звуковым совершенством данной строфы. Поиск этих опорных трезвучий и составляет сам процесс художественного творчества применительно к русским стихам, подлежащий разумному учету и разумному отчету. Для поэта — это граница ненужного, лишнего. Этим экономится время работы, ибо все, что вне этих трезвучий, просто отбрасывается не попадает на перо. А то, что попадает, подвергается контролю, правке. Лучший вариант — это тот, который благоволит слуху, уху (опять же не в музыкальном значении слуха и уха). В торможении звукового потока мысль еще не играет главной роли. Главная роль отдается мысли при правке уже остановленного, зафиксированного звукового потока, но и то — большой вопрос, что тут главнее. Разум должен оставаться в разумных пределах — таков главный вывод из этого отрезка бегущей ленты стихотворения.

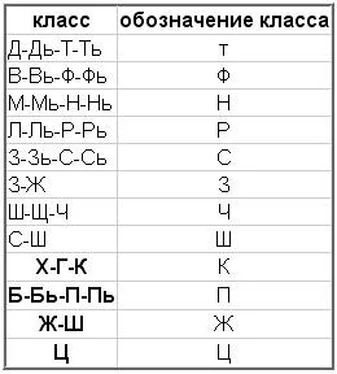

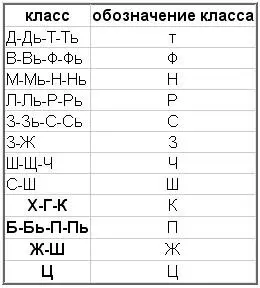

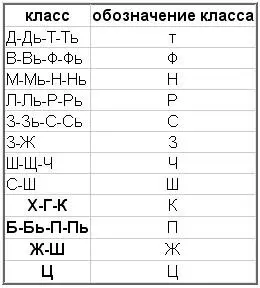

Все человеческие желания, мысли, чувства, надежды мы можем передать при помощи речи — тех самых тридцати трех букв русского алфавита, пересчитывание которых никогда никому не мешало. Этот алфавит передает и поэтическую речь, имеющую свои законы, в отличие, скажем, от художественной прозы, хотя, казалось бы, разница невелика. Русский алфавит состоит из тридцати трех букв — двадцати согласных и скольких-то гласных, используемых в канонических размерах русского стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Для русского стихосложения важны только согласные буквы, их сочетания и группировки, так называемые «фонетические классы». Возможность взаимной замены звуков человеческой речи должна быть ясна поэту, быть «на языке», «на кончике пера».

Приведем список фонетических классов русских согласных и их условные обозначения, которые понадобятся при разборе дальнейших примеров.

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

Это — Лермонтов-юноша. А вот Лермонтов — взрослый:

Посыпал пеплом я главу (ПСПЛППЛНКЛФ)

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы — даром божьей пищи…

Лермонтов мог написать: Посыпал грязью я главу Или: Посыпал прахом я главу, что сохраняло и размет и смысл, и тон. Терялась только выразительнейшая тонкость звукового повтора. Я не говорю уже о соответствии пустыни, птицы и пищи. «Пророк» — стихотворение последнего года жизни Лермонтова. Лермонтовский пророк говорил с богом на языке звуковых повторов.

Читать дальше