Кажущаяся безыскусственность Хемингуэя – вовсе не упрощение своей задачи, а дорогая простота, и когда она выдержана до конца, автор добивается своей цели самыми простыми средствами.

Хемингуэй все же не удовлетворяется и такими результатами. Мера всего для него все-таки человек, а по его словам, «нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке». Для преодоления этих трудностей он ищет соответствующих средств выражения.

Хемингуэй не просто рядовой боец, который из своей снайперской винтовки без промаха бьет по фактам, но и солдат в более широком смысле, командир, который пускает в ход все виды оружия, в зависимости от обстоятельств. С годами писателю Гарри все больше хотелось писать «не только о событиях, но о более тонких переменах, о том, как люди по-разному ведут себя в разное время». Но при этом художнику неминуемо приходилось не только изображать, но и выражать свое отношение к изображаемому. Однако как обдуманное закрепление фактов должно, по мысли Хемингуэя, вызывать определенные чувства, так образ должен возникать не столько из сравнений и метафор, сколько из накопления самых простых и прямых восприятий.

Конечно, и у Хемингуэя попадаются отдельные сравнения. Матадор у него отклоняется от быка, как дуб, под ударами ветра. Бельмонте выходит на арену с безгубой, волчьей улыбкой. Фигура Брет напоминает линии гоночной яхты. Доктор после удачной операции возбужден и разговорчив, как футболист после удачно проведенного матча. Шофер Ипполито точен, как часы железнодорожника. Критиков Хемингуэй сравнивает с мусорщиками, вылавливающими свою добычу в потоке Гольфстрима, войну – с чикагскими бойнями. И все же таких сравнений встречается мало, они наперечет. Хемингуэй откидывает все случайное, наносное, мелкое, но основные образы, возникшие из жизненного опыта, выступают тем резче и врезываются в его память на всю жизнь.

В «Снегах Килиманджаро» несколько неожиданно звучит завуалированное сравнение смерти с карабинерами, проезжающими по соседней улице на велосипедах. А ведь это впечатление времен первой мировой войны – там «тененте» Генри видит, как вдоль парапета по мосту с неестественной быстротой скользят головы в касках – это проезжает колонна немецких самокатчиков, и встреча с ними означает для него смерть.

Некоторые из стержневых тем Хемингуэя: одиночество и то, что оно несет для человека, утрата всего дорогого – выражены прямо. Другие Хемингуэй закрепляет в обобщенном образе. Так, например, образ конца – это и писатель Гарри как змея с перебитым хребтом, это люди как муравьи, стряхнутые с коряги в огонь костра.

Особенно часто охотник и путешественник Хемингуэй заимствует такие обобщающие образы у природы. Тут и айсберг – как образ запаса мощности, необходимого для писателя, и всеочищающая сила потока Гольфстрима и снегов Килиманджаро, и земля. Сначала как горсть родной почвы, вызывающая на чужбине ощущение запахов и красок родины; земля как опора, которая пребудет вовеки, и, наконец, родина людей, которых не победить никаким тиранам.

В первые две страницы романа «Прощай, оружие!» вместилось все грозное ощущение войны. Простыми и конкретными словами, промытыми и обкатанными, как речная галька, показывает Хемингуэй бесконечное движение солдат в сторону фронта и подкрепляет это образом листьев, которые ветер метет по дороге пустой и белой; а потом он говорит о беспрестанных дождях и рядом об усталости и разложении фронта. Зловещий дождь становится спутником и как бы участником «всего самого ужасного», что предчувствует Кэтрин, которой в дождливый день кажется, что она и умрет в дождь. Под дождем лежит «такой мертвый» Аймо, дождь сопровождает и бегство из-под Капоретто, и бегство в Швейцарию, и все завершает тот дождь, под которым уходит «тененте» Генри.

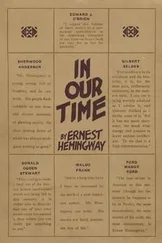

В газетных подшивках сохранился материал, по которому можно судить, каким упорным трудом Хемингуэй добивался этой подспудной, но выразительной образности. При сравнении окончательного текста главы второй книги «В наше время» – «Минареты Адрианополя» с первоначальным газетным вариантом, приведенным в комментарии, видно, что в этом окончательном тексте описание до конца переведено в изображение, в нем почти не осталось привычных элементов образности, но усилилось ощущение большого обобщающего образа.

Еще одно из средств выразить свое отношение к событиям – это обычные у Хемингуэя ключевые фразы, как сгусток, в котором сконцентрирован подтекст. Для Кребса на фронте «все было просто и все были друзья». Для «тененте» Генри «мир ломает каждого» и «надо, чтоб было чего нельзя потерять». Туристы в «Альпийской идиллии», писатель Гарри в «Снегах Килиманджаро», охотник Уилсон в «Макомбере» твердят о том, что «ничего не надо делать слишком долго». Оле Андресон безнадежно роняет: «Теперь уже ничего нельзя сделать». Ник отзывается на это: «Уйду я из этого города». А сам Хемингуэй подсказывает ему мысль: «А вернуться всегда можно». Оторванные от родины американцы «ездят по разным местам и пробуют разные вина», но чем дальше, тем сильнее в них сознание, что «ничто больше не радует» и что «это уже все не наше». А Хемингуэй указывает на другую возможность: когда люди, атакуя фашистов, рвущихся к Хараме, идут вперед навстречу смерти, они идут по земле и каждым своим шагом утверждают: «Эта земля наша!»

Читать дальше