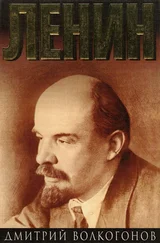

Я солидарен с критикой Л. Ониковым волкогоновского тезиса о том, что Владимир Ильич будто был “человеком антигуманного склада”, сторонником массового применения насилия против врагов Советского государства, и другими положениями его рецензии в “Правде”. Тем не менее она носит обобщающий характер. Но опус Волкогонова так густо усеян ошибками, измышлениями и клеветой, что необходим разбор каждой его главы. И на поверку выясняется, что на рынок выброшена самая лживая книга о Ленине. Особое внимание мною будет уделено первой части, которая имеет прямое отношение к симбирскому периоду жизни Ульяновых.

Не зная броду не суйся в воду

Первая глава двухтомника “Ленин” Д. Волкогонова разбита автором на шесть частей, первая из которых названа “Семейной генеалогией” и начинается она краткой характеристикой Симбирска — “глубоко провинциального городка”, ставшего “колыбелью будущего отца русской революции и основателя первого в мире социалистического государства”. Насколько примитивно делает это дважды доктор наук, видно из первой же фразы: “Губернские ведомости” Симбирска в конце прошлого века (когда именно? — Ж. Т.) сообщали, что в 1897 году в городе насчитывалось сорок три тысячи жителей, в том числе 8,8 процента — дворяне, 0,8 процента духовенство, 3,2 процента купцы и почетные граждане, мещане — 57,5 процента (с. 40).

Спрашивается, зачем “пудрит мозги” читателям автор, сообщая эти, никому ненужные цифры? Ведь Владимир Ульянов родился в 1870 году и данные о Симбирске надо было приводить за этот, а не 1897 год, когда он находился в далекой сибирской ссылке. Сведения за 1870 год содержатся в книге “Великое начало” Ж. Трофимова (М., 1990).

Надуманным является и утверждение Волкогонова о том, что после основания (1648 г.) Симбирск “скоро превратился в типичный тихий провинциальный российский городок”, и в этом, мол, “крохотномгородке” жизнь текла “спокойно, неторопливо, без потрясающих новостей” (с. 41). Во-первых, Владимир Ульянов родился не в каком-то мифическом “крохотном городке”, а в губернском городе, который по уровню социально-экономического и культурного развития превосходил многие другие губернские центры России 1870-х годов. Во-вторых, Симбирск не мог стоять в стороне от жизни страны и в своей истории испытал немало политических потрясений, в том числе наступления отрядов С. Разина и Е. Пугачева, переживал и все последующие события вместе со всей Россией. Что касается “новостей”, то во времена жизни в Симбирске Владимира Ульянова они поступали из столиц по телеграфу, и семья Ульяновых узнала, например, об убийстве народовольцами Александра II 1 марта 1881 года уже через несколько часов после этого события [8] Трофимов Ж. Великое начало. М., Молодая гвардия, 1990, с. 46. См. Казанские губернские ведомости, 1865, 25 июня.

.

Процитировав из I тома “Биографической хроники В. И. Ленина” строки о появлении на свет вождя и сведения о его родителях, Волкогонов замечает: “Вот и все. Остальные сведения о семье нужно по крупицам собирать в двенадцати томах...” Только профаны могут рассматривать “Биохронику”.главным источником знаний о семье Ульяновых. Надо ли удивляться тому, что генерал-философ, цитируя из “Биохроники” сведения о том, что Ульяновы в 1870 году проживали “во флигеле дома Прибыловской на Стрелецкой улице (ныне ул. Ульянова, д. 17а)”, сам-то не представлял, что и в этом случае опростоволосился: на месте “ул. Ульянова” с 1970 года находятся Ленинский мемориал и площадь Столетия со дня рождения Ленина. Совершенно не представляет Волкогонов и облик отчего дома Володи Ульянова и вместо него на 96-й странице приводит фотоснимок несуществующего в Ульяновске здания.

На несведущего читателя рассчитано заявление сановного автора, что к 1970 году на родине Ильича “снесли все!” Надо быть слепым (а Волкогонов бывал здесь в 1980-х годах), чтобы в историческом центре города не заметить такие старинные здания, как бывшие Дома дворянского собрания с находившейся в нем Карамзинской общественной библиотеки, классической и мариинской гимназий, кадетского корпуса, театра, присутственных мест, городской управы, краеведческого музея, дома Языковых, Гончаровых, Минаева, земских управ, чувашской школы И. Я. Яковлева. А Московская (Ленина) и Покровская (Л. Толстого) улицы выглядят сейчас во многом так, как и столетие назад.

Волкогонов слышал звон, что в советское время многие улицы города были переименованы, но Солдатскую нельзя включать в их число, ибо она стала носить имя Минаева еще до Октября 1917 года! Не дано ему знать и то, что снимок, который в книге озаглавлен: “Симбирск — родной город В. И. Ленина. Конец XIX века”, на самом деле относится к 1860-м годам.

Читать дальше