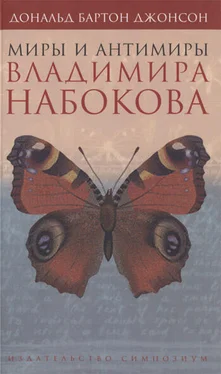

Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого». Набоков не называет прямо бабочку в этой сцене. Но именно «павлиньи глазки» дают возможность её идентифицировать: слово «павлиньи» относится к кружкам на крыльях насекомого, напоминающим те, что можно увидеть на хвостовом оперении павлина. Великолепный справочник Дитера Циммера дает идеальное описание. Само симпатичное создание имеет размах крыльев чуть более двух дюймов (50–60 мм): «в уголке каждого тёмно-рыже-коричневого зазубренного крыла имеется большое пятно-глазок, красноватое на передних крыльях и синеватое на задних». Между прочим, Набоков создаёт беллетризованную версию описанного события в романе «Дар», где Фёдор рассказывает о том, как его отец поймал свой первый экземпляр «павлиньего глаза». В романе «Ада» есть упоминание о том, что Ван и Ада, прогуливаясь вдоль берега Женевского озера, встречают вялых бабочек этого вида. Циммер также отмечает, что весной 1972 года Набоков обнаружил экземпляр «павлиньего глаза» в саду отеля «Монтрё Палас», когда его снимало немецкое телевидение для документального фильма.

Набоков отмечает, что «павлиний глаз», пойманный его отцом в 1883 году и им самим в 1907 году, был большой редкостью в петербургских краях. Впрочем, Циммер говорит о том, что ареал этой бабочки увеличился за последние сто лет, и теперь ее можно увидеть везде, от Северной Европы до Японии. Как бы то ни было, она уже не редкость ни в Петербурге, ни в бывших набоковских имениях в семидесяти километрах к югу от города, где я ее видел не один раз, в том числе и одну мертвую бабочку в усадебном доме, который дядя Василий Рукавишников завещал своему любимому племяннику в 1916 году.

Очень хочется верить, что бабочки «павлиний глаз», которых я так часто встречаю в местах, связанных с Владимиром Набоковым и его отцом, свидетельствуют о незримом присутствии автора где-то рядом. Скорее всего, это не так, почти наверняка не так. Но все же… В конце концов, тот экземпляр в петербургском доме или та, мертвая бабочка, которую я нашёл в загородном имении, могли быть потомками представителя вида 1883 года, о котором отец рассказывал сыну — или же моя бабочка 2001 года могла быть носителем генов той, которую Владимир поймал в 1907 году. А может быть, и нет.

Как бы то ни было, у каждого, кто в будущем посетит дом Набоковых и бывшие их имения, есть неплохая возможность встретить бабочку Vanessa Io.

Дональд Бартон Джонсон

Пожалуй, я был бы рад, если бы под конец моей книги у читателя возникло ощущение, что мир ее уменьшается, удаляясь, и замирает где-то там, вдали, повисая, словно картина в картине: «Мастерская художника» кисти Ван Бока.

СА 3, 600

[2] Ссылки на русский текст произведений В. Набокова даются по изданию: Набоков В. Собрание сочинений американского периода. В 5 томах. Санкт-Петербург, «Симпозиум» (далее — СА, номер тома, номер страницы); Набоков В. Собрание сочинений русского периода. В 5 томах. Санкт-Петербург, «Симпозиум» (далее — СР, номер тома, номер страницы; здесь и далее постраничные прим. ред.).

«Картина в картине», удаляющийся мир, вставленный в мир мастерской Ван Бока, — такая ассоциация возникает в конце многих романов Владимира Набокова. В другой картине, написанной реально существовавшим фламандским мастером, заключен еще один важный компонент эстетической космологии Набокова. Если посмотреть на картину Яна ван Эйка «Чета Арнольфини», сначала кажется, что новобрачные одни в спальне, но затем мы видим, что в круглом стенном зеркале отражается уменьшенная фигура художника и какой-то женщины, заглядывающих в комнату. {1} 1 Репродукцию картины ван Эйка можно найти в: Janson H. W. History of Art. Englewood Cliffs, NJ, 1967, 290–292.

Эти две картины, «Мастерская художника» Ван Бока и «Чета Арнольфини» ван Эйка, придуманная и реально существующая, представляют четкую парадигму искусства Набокова: ut pictura poesis. [3] Живопись — та же поэзия (лат.).

{2} 2 Замечание Набокова о том, что писатель — это художник — не случайное. Набоков однажды сказал: «Думаю, я родился художником… и до четырнадцати лет… все полагали, что я в свое время стану художником» (СА 2, 574). Произведения Набокова часто украшают живописные эффекты и аллюзии; возможно, это наиболее заметно в романе «Ада» и его многочисленных «живых картинах», как их назвал Альфред Аппель-младший (Appel, Alfred. Ada Described. // Triquarterly, 17 (Зима 1970), 161). Среди многих учителей рисования юного Набокова самым выдающимся был М. В. Добужинский, дань которому писатель отдает как в автобиографии «Память, говори», так и в стихотворении «Ut pictura poesis» (1926), вызывающее в памяти виды Петербурга кисти этого художника. Стихи, Ann Arbor, 1979, 101.

Читать дальше

![Кирилл Чернов - Испано-американская война в мире императора Владимира [СИ]](/books/417753/kirill-chernov-ispano-thumb.webp)