Средства радиосвязи подводных лодок обеспечивали надежную двустороннюю связь в удаленных от своих баз районах (прием и передачу сообщений подводная лодка могла вести только в надводном положении). Основным средством наблюдения за обстановкой на море являлся перископ (малые лодки оснащались одним, средние и большие — двумя, один из которых предназначался для наблюдения за воздушной обстановкой).

Вышедшее в свет в 1939 году наставление по боевой деятельности подводных лодок давало некоторые рекомендации по тактике их действий и применению торпедного, минного и артиллерийского вооружения.

Минное оружие на подводных лодках было представлено якорными ударно-механическими минами для вооружения подводных минных заградителей типа «Л» и якорными гальваноударными минами для лодок типа «Щ».

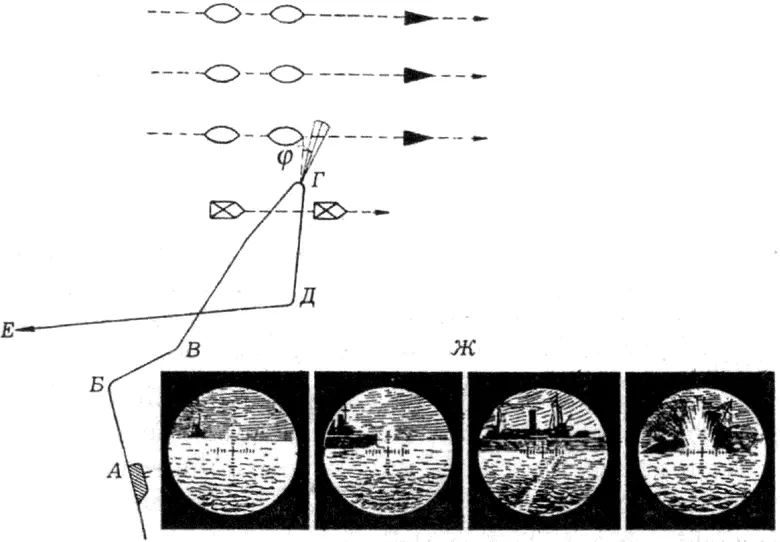

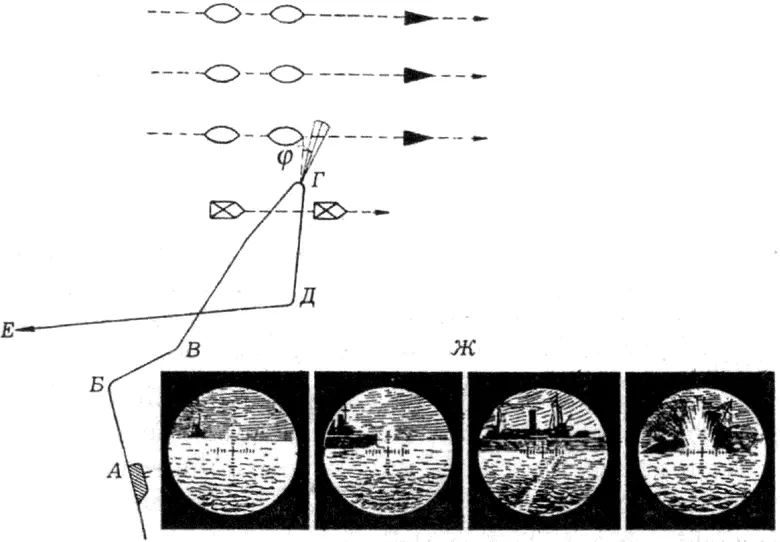

Рис. 33. Атака подводной лодкой транспорта, идущего в конвое:

А — обнаружение конвоя; АБ — определение стороны движения противника; БВ — определение курса и скорости конвоя; ВГ — выход в точку торпедного залпа; Г— выпуск торпед (φ— угол упреждения); ГДЕ — отход после выполнения атаки; Ж — наблюдение в перископ за результатами торпедного залпа

Вот и практиковались подводники в длительных автономных плаваниях, выполнении групповых маневров, прохождении под надводными кораблями, в освоении приемов прорыва противолодочной обороны, проникновении в бухты в подводном положении, отработке торпедных атак и постановке минных заграждений. Оценить подготовку подводных лодок к войне можно на примере Черноморского флота.

В акте проверки этого флота инспекцией Главного морского штаба отмечалось, что уровень готовности подводных лодок обеспечивает выполнение ими скрытных торпедных атак кораблей, идущих переменными курсами без охранения и ведение разведки в открытом море в простых условиях [127] Морской сборник. 1982. № 3. С. 58.

.

Подводные лодки этого флота за первый период 1941 года выполнили в среднем по 25–30 учебных торпедных атак, из них 5–10 зачетных с выполнением реальной стрельбы. Как будто цифра неплохая, но вводимые ограничения по глубине погружения, без прорыва охранения, слабое использование гидроакустических станций, выполнение стрельб в простейших условиях только одной торпедой (рекомендации документов), нарезка ограничительных полос негативным образом влияли на боевую подготовку подводников. Перестраиваться им пришлось уже в ходе начавшихся боевых действий, а эта наука не обошлась без жертв.

В Боевом уставе морских сил (БУМС-37) отмечалось, что «морская авиация способна к нанесению мощных бомбовых и минно-торпедных ударов по кораблям флота, по морским сообщениям (коммуникациям) противника и его морским и воздушным базам». Вот и учились этому «сталинские соколы».

Боевая подготовка морских летчиков включала освоение новой техники, поступившей на вооружение, отработку дальних и продолжительных полетов в открытом море, навыков в применении имевшихся средств поражения, техники пилотирования в сложных погодных условиях и ночью. Истребители проводили учебные бои, экипажи МБР-2 отрабатывали корректировку огня корабельной и береговой артиллерии, ведение морской разведки.

В авиации разрабатывались и испытывались различные тактические приемы для доставки истребителей к удаленным районам боевых действий с помощью самолета-носителя (для экономии горючего), так называемого самолета-звена, когда под крылом тяжелого бомбардировщика ТБ-1 или ТБ-3 подвешивалось до пяти И-16. Такая связка была успешно применена в начале войны на Черном море.

Неплохо были подготовлены к боевым действиям и летчики морской авиации КБФ, некоторые из них имели боевой опыт, полученный в советско-финляндской войне. Из имевшихся 283 летчиков первого года службы все, за исключением 42 человек, были подготовлены к боевым действиям в составе звена [128] Морской сборник. 2005. № 5. С. 58.

.

Давая оценку боевой подготовки, адмирал Ю.А. Пантелеев отмечал, что «все основные соединения Краснознаменного Балтийского флота были хорошо подготовлены и оснащены вполне современной техникой и вооружением. Отличными, хорошо обученными кадрами располагала авиация КБФ, хотя на вооружении ее оставалась, в основном, старая материальная часть» [129] Пантелеев Ю.А. Морской фронт. С. 24, 25.

.

Читать дальше