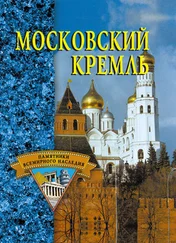

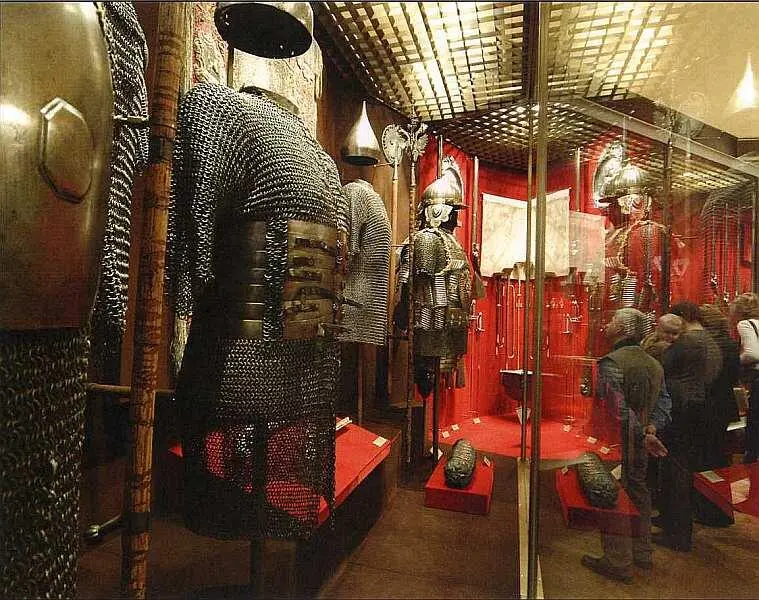

Русское вооружение конца XVII — начала XIX века. Витрина Оружейной палаты

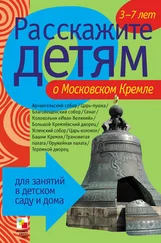

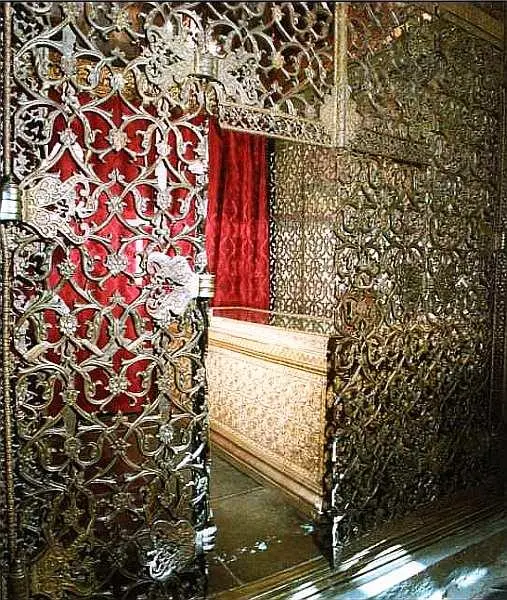

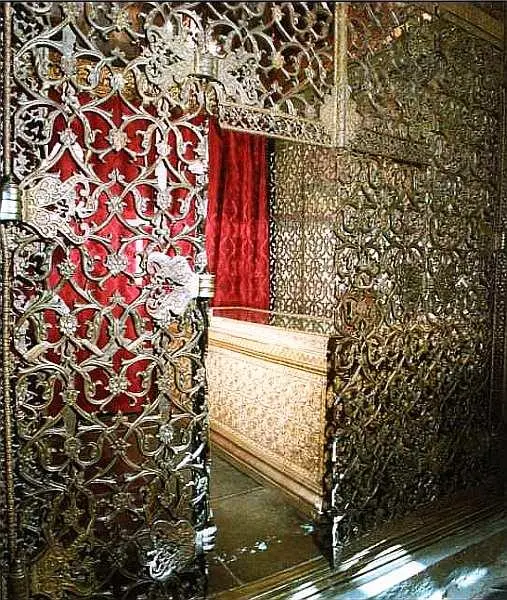

Рака патриарха Гермогена. 1913. Успенский собор

С 1955 территория Кремля стала вновь доступна для посетителей. В 1961 создана первая музейная экспозиция в Патриарших палатах, а в 1965 — в церкви Ризположения. В 1970 в древнем подклете Благовещенского собора была развернута постоянная выставка «Археология Московского Кремля». К 1986 создана новая, существующая и поныне, экспозиция Оружейной палаты, а в 1990 архитектурный ансамбль Московского Кремля включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. И наконец в 1991 указом президента образован Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», который получил статус особо ценного объекта национального наследия России.

В последние годы музеи Московского Кремля продолжают динамично развиваться. Большим событием было открытие в 2009 в колокольне «Иван Великий» музея, посвященного истории архитектурного ансамбля Московского Кремля. Экспозиция располагается на трех ярусах колокольни. На основе мультимедийных технологий воссоздан облик древнего Кремля и его утраченных построек. Здесь демонстрируются также подлинные архитектурные детали некоторых из них. У посетителей есть возможность выйти на смотровую площадку, чтобы с высоты птичьего полета увидеть существующие на территории Кремля шедевры древнерусского зодчества и памятники трех последних столетий.

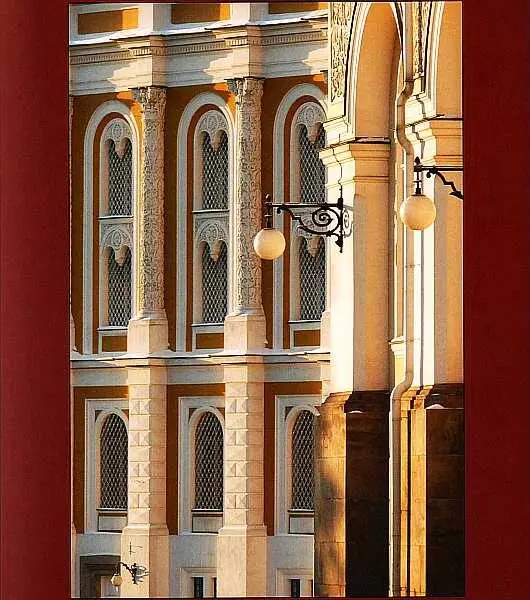

Здание Оружейной палаты. 1844–1851

Первая постройка в Кремле, предназначенная для хранения драгоценных предметов из царской казны, была возведена в 1756–1764. Архитектор Д. В. Ухтомский у восточного фасада Благовещенского собора, на месте разобранной Казенной палаты, воздвиг здание галереи Оружейной палаты. Вскоре оно было разобрано в связи со строительством грандиозного Кремлевского дворца, спроектированного В. И. Баженовым.

Константин Андреевич Тон (1794–1881) Здание Оружейной палаты 1844–1851. Вид с юго-востока

После указа императора Александра I о создании музея, в 1806–1810, для размещения экспонатов по проекту и под руководством архитектора И. В. Еготова у Троицких ворот Кремля было возведено специальное здание. Его отделка продолжалась до 1812. Оно прослужило около сорока лет, но в конце концов оказалось непригодным для хранения уникальных экспонатов. При императоре Николае I его обратили в казарму и перестроили по проекту архитектора К. А. Тона, а в конце 1950-х снесли.

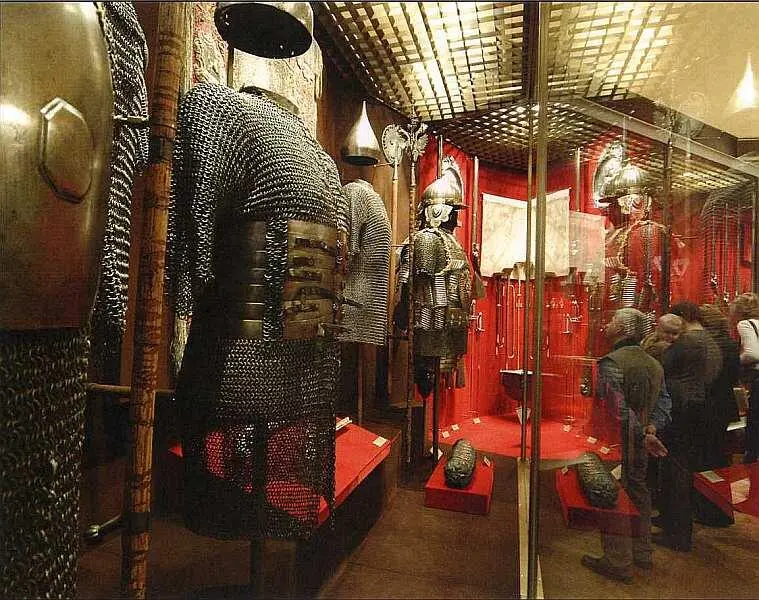

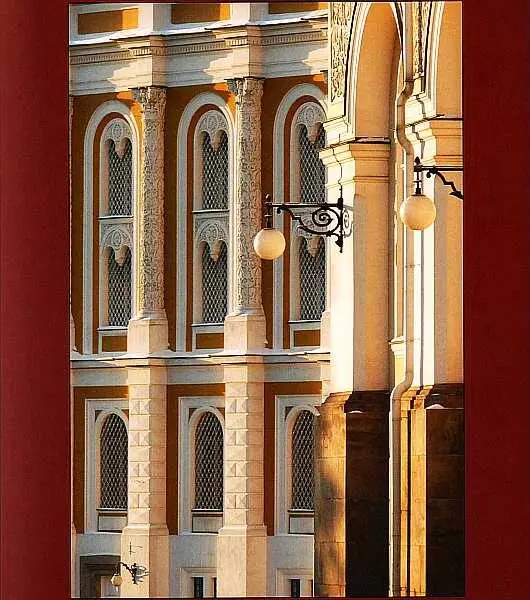

Тем же К. А. Тоном в 1844–1851 у Боровицких ворот, на месте разобранного корпуса Конюшенного двора XVII века, было спроектировано и построено еще одно здание для музея. Оно расположено на откосе холма и имеет разную этажность. Ближе к Боровицкой башне — три этажа, с другой стороны — два. Эклектичный фасад украшают распределенные по всей его поверхности резные белокаменные колонны с растительным орнаментом. Окна верхнего этажа, объединенные высокой аркой, — двусветные, как у расположенного поблизости Большого Кремлевского дворца, составляющего со зданием Оружейной палаты единый ансамбль. Парадный вход и лестница находятся в восточном торце здания, несмотря на то что его основное внутреннее пространство имеет симметричную структуру.

В девяти залах музея располагается около четырех тысяч экспонатов. Здесь представлены государственные регалии, царская одежда и коронационные наряды русских императриц, церковные облачения, золотые и серебряные изделия, парадное оружие и конское убранство, экипажи. Это произведения выдающихся отечественных и зарубежных мастеров, выполненные в XII–XX веках с большим искусством из разнообразных, редких и драгоценных материалов. Здесь же с 1967 размещается выставка «Алмазный фонд».

Потир Владимиро-Суздальская Русь. Начало XIII века Серебро; резьба, чеканка, канфарение, золочение Высота — 26, диаметр — 19,5

Потир происходит из Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Город в 1152 основал князь Юрий (Георгий) Долгорукий, вскоре по его указу был возведен собор. Возможно, именно он вложил этот церковный сосуд в построенный храм: на чаше потира изображен небесный патрон князя — святой Георгий. Однако время изготовления сосуда неизвестно, по мнению некоторых исследователей, он мог быть вкладом внука Долгорукого — владимирского князя Юрия Всеволодовича, погибшего в марте 1238 на реке Сить во время нашествия Батыя на Русь.

Читать дальше

![Евгений Матерёв - Музеи… или вдохновляющая музыка The Chemical Brothers [litres самиздат]](/books/437288/evgenij-materev-muzei-ili-vdohnovlyayuchaya-muzyka-th-thumb.webp)