Не по возрасту маленькая фигура Марии является центром композиции. Наверху ее встречает первосвященник Захария. В группе людей у подножия ступеней — старый Иоаким и его жена Анна, родители Девы. Притом что мастер не может считаться реформатором и изобретателем в искусстве, он тем не менее необычайно смело истолковал пространство картины, придав лестнице вес, наделив ее символическим смыслом. Совершенно очевидно, чему художник отводит первостепенное значение: не внешней красоте изображенного, а содержанию сюжета.

Сандро Боттичелли (1445–1510) Зиновий воскрешает попавшего под колеса повозки мальчика, отдает его матери. Заключительная сцена из цикла о жизни святого Зиновия 1500–1505. Дерево, темпера. 66x182

Сандро Боттичелли — выдающийся флорентийский художник эпохи Возрождения, подлинное имя которого Алессандро ди Марианно ди Ванни Фил ипепи. Ко всем общепризнанным достоинствам Боттичелли-живописца необходимо добавить его уникальные способности рассказчика. Ему принадлежит ряд повествовательных циклов. Один из них включает четыре небольшие картины на сюжеты жития святого Зиновия, последняя из которых хранится в Дрезденской галерее.

Святой Зиновий, будущий епископ Флоренции, обратился в христианство еще молодым человеком. Согласно житию, он обладал исключительной способностью воскрешать, поэтому во флорентийской живописи эпохи Возрождения его изображали творящим это чудо. Сюжет, который Боттичелли использовал, был излюблен и другими художниками. На полотне святой Зиновий воскрешает мальчика, которого только что переехала повозка, запряженная волами. В сущности, на картине представлены три разных эпизода, которые должны читаться слева направо: сама трагедия; святой Зиновий передает мальчика матери; святой на смертном одре. Примечательно соединение сюжета спасения, где святой представлен еще молодым священником, с предсмертным благословением святого Зиновия в сане Папы Римского.

Три эпизода истории представлены художником в обрамлении архитектурного декора. Боттичелли не стремился воспроизвести подлинные виды Флоренции, на панелях этой серии мы видим некий идеальный ренессансный город. Чувство щемящей тоски возникает при виде четких, иллюзорно переданных форм зданий, полуоткрытых и запертых дверей, темных проемов окон, абсолютной необитаемости домов и совершенно пустынных улиц, уходящих вглубь.

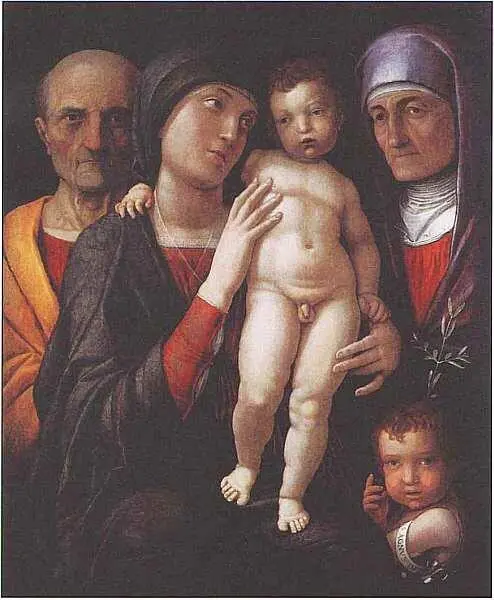

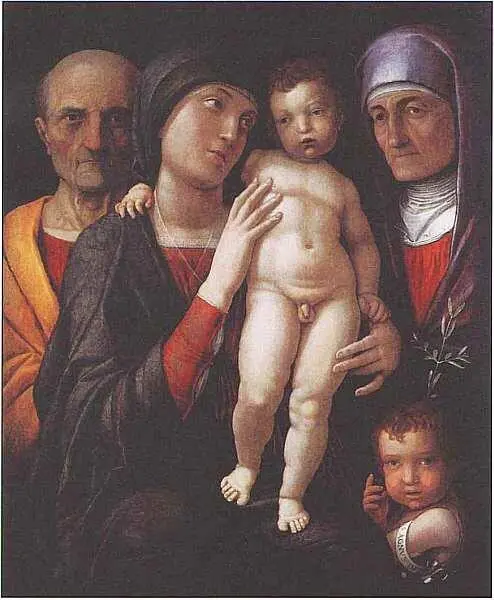

Андреа Мантенья (1431–1506) Святое семейство с Елизаветой и младенцем Иоанном Крестителем 1495–1500. Холст, масло. 75x62

Андреа Мантенья — итальянский художник, представитель падуанской школы живописи эпохи Возрождения. Характерной особенностью его стиля было резкое письмо, разительно отличающееся от общего стиля итальянских художников Возрождения. До конца своих дней мастер подписывался «падуанец», хотя в действительности он не был родом из Падуи и большая часть его жизни протекла в Мантуе, при дворе герцогов Гонзага. В Падуе Мантенья провел свою молодость и именно здесь сложился его кристально-твердый стиль. Дрезденская картина — яркий тому пример.

Картина трактовкой фигур и техникой напоминает рельеф: фигуры тесно сомкнуты, расположены в ряд, их головы на одном уровне. От картины веет аскетической сдержанностью и даже какой-то суровостью. Святая Елизавета изображена с глубокими морщинами на лице (для Мантеньи это был привычный, можно сказать, установившийся образ, поэтому странной кажется подпись к картине, в которой говорится, что это «неизвестная святая». Никто, кроме матери святого Иоанна Крестителя, то есть святой Елизаветы, стоять позади него в этой сцене не может. Но безбородое волевое лицо Иосифа необычно для Мантеньи (в других случаях Иосиф у Мантеньи всегда бородатый). Это напоминает о римских скульптурных портретах. Младенец Иоанн изображен с приоткрытым ртом, словно он произносит свои главные слова (изображенные на так называемой бандероли-ленте, обвивающей его руку) «Ессе Agnus Dei» (лат. — «Вот Агнец Божий»; Ин. 1:29), при этом он указывает на Христа, обнаруживая себя как Предтечу Спасителя. Ветвь в виде креста — аллюзия на будущее Распятие Христа, посредством которого Он искупит грех мира, о чем говорится в заключение иоанновской фразы: «…Который берет на Себя грех мира».

Читать дальше