Совершенно очевидно, что эти работы заключают в себе аллегорический смысл и содержат множество символов. В данном случае изображен рыцарь в латах и на коне. Его немолодое лицо спокойно и сурово, взгляд устремлен вперед, забрало на шлеме поднято. Доспехи изображены настолько точно, что по этой гравюре сейчас можно воссоздать снаряжение воина XVI века. Героя обступают Смерть и Дьявол, сцена происходит в диком лесу. Вспоминаются первые строки «Божественной комедии» Данте:

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

У Дюрера, как и у Данте, «сумрачный лес» — это, конечно, не просто пейзаж, а «лес» людских грехов, то есть аллегория. Человека на каждом шагу подстерегают опасности, и главнейшая из них — впасть в грех. Его символизирует Дьявол с мордой вепря, рогами барана и крыльями летучей мыши. То, что он позади всадника, часто интерпретировалось как преодоление Рыцарем искушения. Но и при этом героя впереди ждет неминуемая Смерть. Она обычно представлялась в виде скелета, часто с косой, Дюрер не раз изображал ее. Здесь Смерть имеет плоть, но лицо наполовину сгнило, видны провалы глазниц и носа, а на голове у нее корона. Художник неистощим в изобретении ужасного: вокруг зубцов венца вьются отвратительные, как могильные черви, змеи. О смерти в гравюре также говорят многие аллегорические элементы, в частности череп на земле. Его можно трактовать как иллюстрацию известной сентенции: «Sum quod eris, quod es olim fui» [2] С латинского — «Кем вы желаете быть, мы уже были».

. На заднем плане, на вершине горы, — замок — символ идеального мира («Град Божий», если возводить концепцию к Августину).

Содержание произведения часто связывают с сочинением Эразма Роттердамского «Руководство для воина Христова». В этой книге говорится, что человек не должен сворачивать с пути истины, какие бы призраки перед ним ни вставали. В ней прославляется верность духовному долгу. Оружие и броня персонажа в данном случае не столько признак сословия, сколько символ твердости духа, мужества и бесстрашия.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) Меланхолия 1514. Гравюра на меди. 24,3x19

Альбрехт Дюрер (1471–1528) Меланхолия. Фрагмент 1514. Гравюра на меди. 24,3x19

Представленная гравюра — известнейшая и самая загадочная работа великого мастера. До сих пор ведутся споры относительно ее общего смысла и символики отдельных элементов.

Меланхолия («черная желчь») согласно средневековой физиологии — одна из четырех жидкостей, определяющих темперамент человека, в данном случае — меланхолический (три других — флегматический, сангвинический и холерический). Меланхолия — дочь Сатурна (звезда на гравюре — Сатурн), следовательно, мрачного характера. У гуманистов XVI века она отождествлялась с интровертными, интеллектуальными качествами, олицетворявшими созерцательного человека. Художники, философы и теологи считались явившимися под влиянием Сатурна.

У Дюрера «Меланхолия» — женская аллегорическая фигура с крыльями («окрыленная»). Она оперла голову на руку, кулак крепко сжат, что говорит о внутренней напряженности. Кажется, что героиня смотрит вдаль, но на самом деле ее взгляд направлен внутрь себя, она погружена в глубокое раздумье. У ног персонажа — собака (также ассоциировавшаяся с Сатурном), вокруг множество геометрических инструментов: циркуль (в руке у Меланхолии), угольник, линейка. Они являются атрибутами Геометрии — одного из семи свободных искусств, которому покровительствовал Сатурн. Присутствие плотницких инструментов (пилы, рубанка) объясняется тем, что представители этой профессии также считались «детьми Сатурна».

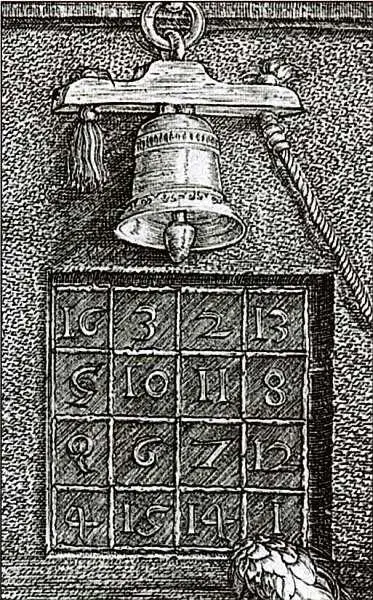

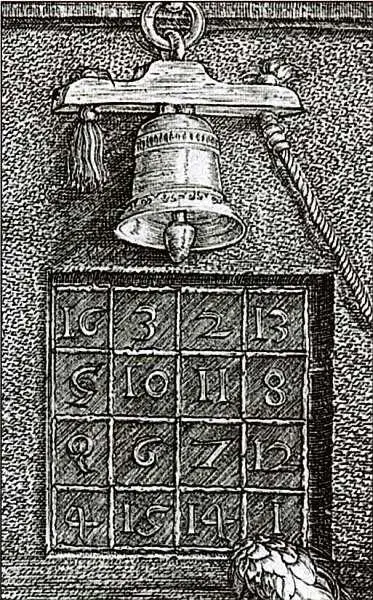

Невозможно не обратить внимания на так называемый магический квадрат. Он разделен на 16 клеток, в которых помещены цифры от 1 (нижний правый угол) до 16 (верхний левый угол). В остальных клетках они расположены так, что, как их ни складывай — по вертикали, горизонтали и диагонали, — всегда получается одно и то же число — 34. Эта сумма также встречается во всех угловых квадратах со сторонами 2x2, в центральном квадрате (10+11+6+7), в квадрате из угловых клеток (16+13+4+1), в квадратах, построенных «ходом коня» (2+8+9+15 и 3+5+12+14), в прямоугольниках, образованных парами средних клеток на противоположных сторонах (3+2+15+14 и 5+8+9+12). Зритель будет вознагражден, если попытается найти другие «красивые» слагаемые суммы, их более двадцати. Последним поразительным фактом будет то, что два средних числа в нижней строке составляют дату создания гравюры — 1514. Потрясающий интеллект!

Читать дальше