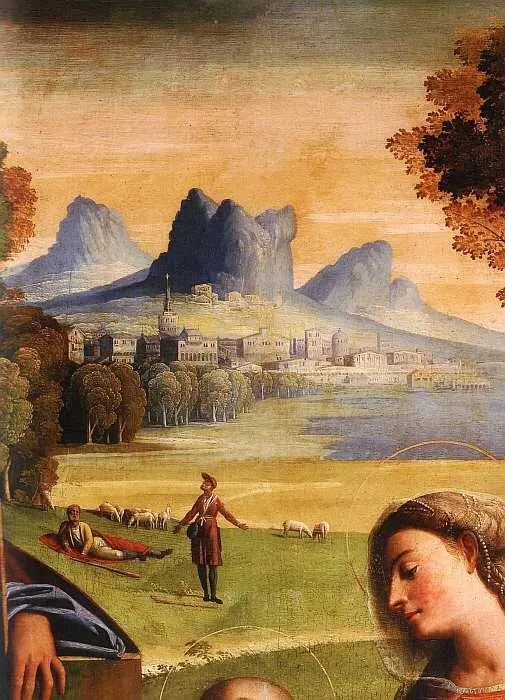

В манере Досси чувствуется влияние как римско-эмилианской школы (по названию области Эмилия-Романа), так и венецианской. Его пристрастие к утонченному колориту, сияющим переливам цвета и светотеневой динамике композиций, которую зритель наблюдает и в «Дидоне», — от венецианцев. Доссо почитают как создателя особой романтической, идеалистической линии в живописи своего времени. Великий поэт Возрождения Ариосто прославил его в поэме «Неистовый Роланд». Романтические пейзажи мастера и даже религиозные композиции легко доказывают точность такой характеристики. В данной картине, в которой царит одинокая фигура карфагенской властительницы, покинутой героем Энеем по требованию Юпитера, она подтверждается сюжетом из античной истории, поданным при этом как эпизод рыцарского романа, страстно и взволнованно.

Ортолано (Джованни Батиста Бенвенутти) (около 1487-после 1524) Рождество со святыми Франциском, Марией Магдалиной и ребенком Иоанном Крестителем 1520-е. Дерево, масло. 279x156,1

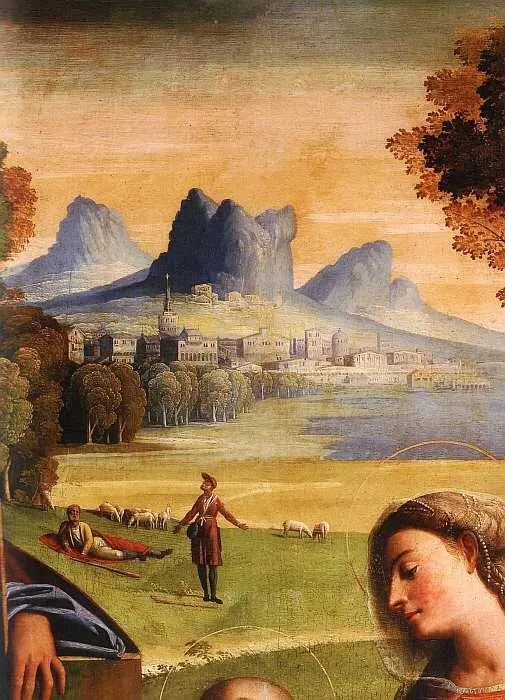

Джованни Батиста Бенвенутти, получивший у современников прозвище Ортолано (огородник), родился, жил, работал и скончался в Ферраре, которая долгое время была маркизатом семьи д'Эсте. Представители последней покровительствовали искусству и поощряли художников. Ортолано был учеником Лоренцо Коста, но, кроме того, сильное влияние на его стиль оказали венецианцы и, прежде всего, Беллини, а затем рафаэлевский классицизм. Оптически четкая живопись с яркими, но сгармонированными цветами, плавные линии абрисов фигур, мягкая лепка объемов — вот признаки этого поистине музыкального произведения.

«Рождество…» предназначалось для феррарской церкви Санта-Мария деи Серви. Орден служителей Девы Марии, который заказывал Ортолано образ, в 1527 был переведен в Рим, и картина последовала за своими заказчиками. Для названной церкви была сделана копия, поэтому, по всей вероятности, и возникла дата MDXXVII, которая обнаружилась под рамой во время реставрации 1948. Вряд ли это дата создания. Работу сравнивают с другими зрелыми произведениями мастера и обнаруживают ее сходство (по манере написания) с его живописью начала 1520-х.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) Видение святого Евстахия. Конец XV-начало XVI века. Дерево, масло

«Золотая легенда» Якова Воррагинского (XIII век) с жизнеописанием католических святых повествует, что однажды на охоте перед полководцем армии древнеримского императора Траяна мужественным Плакидом появился белый олень. Между рогами у чудо-зверя светился крест с распятым Христом. Плакид услышал голос: «Что ты гонишь меня? Твои добрые дела дошли до Меня, иди к христианскому священнику, прими от него Крещение, и он наставит тебя к спасению». При крещении Плакид принял имя Евстахий (Евстафий).

Волшебную картину видения святого Евстафия задолго до немецкого мастера написал итальянец Антонио Пизанелло. Он не изобразил на своей картине небо, поэтому колорит приобретает тревожную таинственность. У Альбрехта Дюрера в его работе сохранен оттенок светской куртуазной изысканности, однако общая интонация повествования лишена мистической ноты: при ярком свете дня, под голубыми небесами, в кристально прозрачном пейзаже все выглядит довольно буднично. Интересно, что в картинах, разделенных почти столетием, изображены, казалось бы, одни и те же собаки.

Рафаэль Санти (1483–1520) Портрет Андреа Наваджеро и Агостино Беациано(?) Около 1516. Холст, масло. 77x111

Двойной мужской портрет на нейтральном зеленом фоне, выставленный в зале, посвященном искусству XVI века, — удивительная картина, отразившая в себе целую эпоху. Ее автор — величайший европейский художник Рафаэль Санти. Сын придворного живописца, выращенный при урбинском дворе, опекаемый герцогиней после потери матери в одиннадцатилетнем возрасте, Рафаэль был наделен не только гениальными способностями, но и удивительной человеческой добротой и талантом общения. Его наследие стало образцом для многих поколений живописцев.

Читать дальше