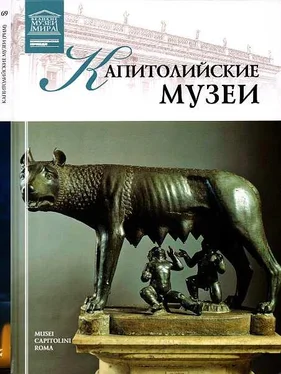

Гарофало (Бенвенуто Тизи). Мадонна с Младенцем. 1512–1513

Камплийский мастер Бегство в Египет. Вторая половина XIV века. Дерево, темпера. 50x53

О Камплийском мастере мало что известно, с его деятельностью точно связана только дата 1375. В собрании Капитолийских музеев имеется еще одна работа художника — «Благовещение». Стиль творца определяется как готический.

«Прежде всего, мы должны понять, — писал И. Гёте, — сколь значителен сам сюжет, рассказ о том, как многообещающий младенец, потомок древнего царского рода, — кому предназначено в будущем оказать громадное воздействие на весь мир, ибо оно приведет к тому, что старое будет разрушено и обновленное восторжествует, — как этот мальчик в объятиях преданнейшей матери и под охраной заботливейшего старца бежит и с Божией помощью спасается. Различные эпизоды этого важного события изображались уже сотни раз, и многие художественные произведения, возникшие на эту тему, приводят нас нередко в восхищение».

В основе сюжета «Бегство в Египет» лежит евангельский рассказ. «Он [Иосиф] встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2:14–15). Лаконичное свидетельство Матфея постепенно обросло деталями в различных апокрифических текстах, ставших литературным источником для встречающихся в искусстве трактовок.

Камплийский мастер придерживается канона, который выработался к XIV веку. Здесь три главные фигуры: Дева Мария (едет верхом на осле), Младенец, которого мать держит на руках, и Иосиф, ведущий животное за поводья. Их сопровождает и охраняет ангел (иногда несколько). На картине есть персонаж, не упоминающийся в каноническом Евангелии, — юноша, идущий впереди. Считается, что это Иаков Меньший, старший сын Иосифа, названный впоследствии «братом Господним». Объяснение его присутствия в сцене «Бегства в Египет» можно в какой-то мере найти в обстоятельствах предыдущих событий жизни Святого семейства. Так, в Протоевангелие Иакова упоминается о том, что на перепись в Вифлеем Иосиф отправился с детьми от первого брака: «сыновей своих запишу» (Протоевангелие, 17).

У этой работы есть одна примечательная особенность: современники художника обычно изображали «Бегство в Египет» слева направо (в соответствии с привычкой ассоциировать движение от прошлого к будущему с чтением слева направо), а Камплийский мастер нарушил эту традицию.

Никколо ди Пьетро Джерини (около 1340-около1414) Святая Троица 1400–1410. Дерево, темпера. 217x89

Никколо ди Пьетро Джерини — итальянский мастер периода поздней готики, работавший главным образом в родной Флоренции. Будучи церковным живописцем, он создавал алтарные образы и выработал свой стиль трактовки пространства вертикальной прямоугольной доски.

На данной картине Джерини представляет типичный со времен готики образ Троицы в виде крупной фигуры Бога Отца. Он находится позади и немного выше Иисуса, который распят, и держит в руках оба конца patibulum (с латинского — поперечина креста). У головы Бога Отца, написанного крупно, помимо круглого нимба, обычного для всех святых, треугольный — исключительно Его атрибут. Художник изобразил Бога Отца молодым, похожим на Христа. Это выражение определенной теологической концепции: Творец и Законодатель — тот, о ком говорится в Ветхом Завете, кто предстал Адаму и Еве, Аврааму в жертвоприношении Исаака, Моисею и пророкам, в средневековом искусстве вплоть до XV столетия являлся Христом. Это согласуется с евангелистом Иоанном: «В начале было Слово» (Второе лицо) (Ин. 1:1), и с доктриной, выраженной в Никейском символе веры: «Jesum Christum… per quern omnia facta sunt» (с латинского — «Иисуса Христа… которым созданы все вещи»).

Вентура дель Моро (1395–1486) Коронование Девы Марии и ангелы 1425–1450. Дерево, масло. 56x40

Данный сюжет либо образует кульминационную, заключительную сцену в повествовательном цикле о жизни Девы Марии, когда следует за Успением, либо (чаще) используется для персонификации Церкви. Перед зрителем — именно второй вариант. Такой иконографический тип коронования Богоматери родился в лоне готического искусства XIII века. Позже он встречался на полотнах, созданных специально для алтарей церквей, посвященных Деве Марии или принадлежащих монашеским орденам, пользующимся Ее покровительством. Наиболее распространенная форма данного типа представляет Деву Марию, сидящую рядом с Христом, который надевает на Ее голову корону. Центральная группа окружена хором ангелов, прославляющих Деву Марию. Двое в центре поют, четверо играют на духовых инструментах, два ангела в голубом на переднем плане — на струнных: правый — на лютне (виден ее корпус), левый, вероятно, — на псалтериуме.

Читать дальше

![Евгений Матерёв - Музеи… или вдохновляющая музыка The Chemical Brothers [litres самиздат]](/books/437288/evgenij-materev-muzei-ili-vdohnovlyayuchaya-muzyka-th-thumb.webp)