Интерес к индийской культуре в Англии был высок — империя обращала внимание на все, что так или иначе ее касалось. При штабе Британской колониальной армии имелась Археологическая инспекция Индии, в задачи которой входила фиксация всех встречавшихся памятников архитектуры и археологии. Последняя считалась наукой джентльменов, а собирание древностей и диковинок — хорошим тоном у офицеров. Некоторые из таких коллекций, в конечном итоге, оказались в различных музеях Индии, в том числе и в Национальном.

Помимо произведений индийского искусства музей обладает собранием, в котором воплотился имперский дух Великобритании. Во второй половине XIX века Англия вступила в так называемую Большую игру, чьим основным полем стали просторы Центральной Азии.

В зале музея

Одним из ее героев был прославленный востоковед и разведчик Марк Аурел Стейн (1862–1943), проведший три блестящие экспедиции по различным частям региона. В результате помимо разведывательных данных, которые неизвестны искусствоведам, он собрал огромные археологические коллекции (настенная живопись, скульптура, рукописи, керамика и прочее). Они поступили в Лондон: часть стала достоянием Британского музея, часть — Британской библиотеки. В то же время так как экспедиции Стейна в значительной степени финансировалась колониальной администрацией Индии, некоторые материалы попали в Индию и в конце концов оказались в Национальном музее. Таким образом, в музее в Нью-Дели имеются не только произведения древнего и средневекового искусства Индии, но и уникальная буддийская скульптура, настенная живопись из нескольких регионов Центральной Азии, китайская деревянная скульптура эпохи Тан, редчайшие буддийские средневековые рукописи, живопись на шелке и другое.

В настоящее время Национальный музей Индии располагает более 200 000 единиц хранения и является крупнейшим в стране.

В зале музея

Кришна. 1600–1700

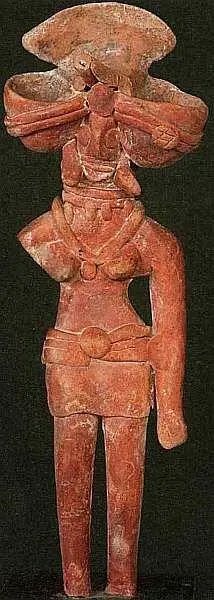

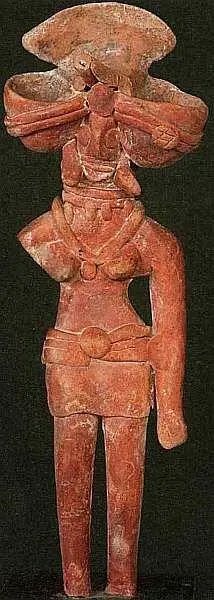

Богиня-мать Протогородская культура долины Инда (2700–1750 до н. э.) Ill тысячелетие до н. э. Терракота, лепка. 23x8,5

В долине реки Инд располагаются остатки одной из древнейших протогородских цивилизаций, получившей название культура Мохенджо-Даро и Хараппы по двум самым крупным городам. Наряду с поселениями, являющимися ее своеобразными визитными карточками, археологи раскопали многочисленные некрополи. Как правило, могилы обитателей городов содержали различный сопроводительный инвентарь, в том числе и терракотовые статуэтки. Обычно это фигурки, вылепленные вручную, среди них преобладают стилизованные изображения женщин, часто с пышными прическами.

У персонажа данной статуэтки волосы перевязаны двойной орнаментированной лентой. Лицо выполнено предельно схематично: крупный нос, большие глаза, сделанные прорезанными налепами, широкий рот. В ушах женщины — массивные серьги, на шее — двойная гривна с подвесками, на груди — ожерелье. На героине — юбка, перехваченная тройным поясом с круглой пряжкой.

Традиционно считается, что такие фигурки являются воплощением богини-матери, отвечающей за плодородие, изобилие и растительность.

Безгорбый бык Протогородская культура долины Инда (2700–1750 до н. э.) Ill тысячелетие до н. э. Терракота, лепка, процарапывание, налеп. 16x6x8

В репертуаре искусства протогородской культуры Мохенджо-Даро и Хараппы наряду с образом богини-матери важное место занимают изображения животных, в первую очередь — быка. Они вполне реалистичны в отличие от антропоморфных фигур.

В данной статуэтке древний индийский художник очень точно передал мощь тела живого существа: массивная голова с короткими рогами, глаза и рот выполнены глубокими прорезями. На крепкой шее с тяжелыми складками на подгрудке — налепная цветочная гирлянда. Острым инструментом прочерчены складки кожи вокруг лопаток. Можно предположить, что перед зрителем — жертвенное животное. Доказательством служит его представление в ритуальной процессии на одном из амулетов того времени. Известны аналогичные медные статуэтки, а также печати с изображением быков. Очевидно, это живое существо символизировало мощь, мужское начало и плодородие.

Читать дальше