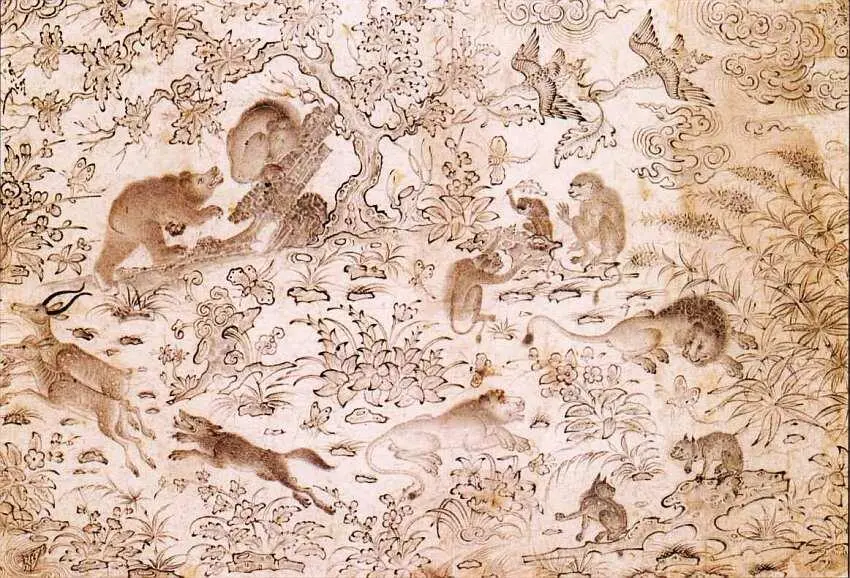

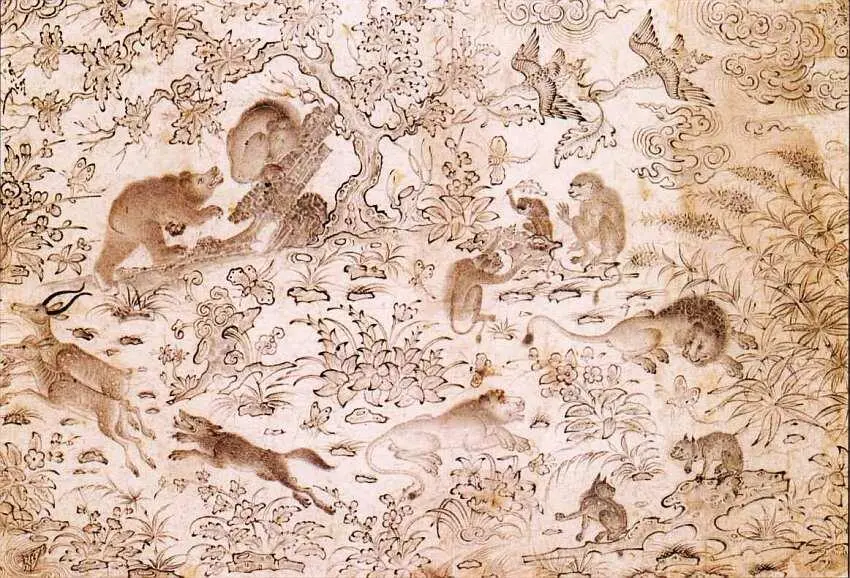

Мухаммад Сиях Калам(?) (1469–1525) Птицы и хищники в цветах. Конец XV века. Бумага, чернила. 16,5x24,7

Данный рисунок сделан в Тебризе, откуда ведет свое начало одна из самых интересных и известных художественных школ мусульманского Востока (сейчас — крупный город Ирана на границе с Азербайджаном). Тогда, в конце XV века, он был центром искусства миниатюры, а значит, и графической культуры. Пришедшие к власти тимуриды принесли с собой традиции китайской живописи, которые обогатились исламскими принципами искусства.

Этот лист дает представление о синтетическом характере исламо-китайской графики. Способ расположения животных очень свободен, тонкие контуры и штриховка говорят о китайской составляющей. Также обращает на себя внимание характерная для этой азиатской культуры трактовка сухих сучковатых стволов деревьев и изящных завитков облаков. Заполненность страницы и панорамная точка зрения, в свою очередь, — исламский компонент. Стремление к сплошной орнаментальности и интерес к изображению беззаботного досуга сочетаются со сценами погони и охоты. Художник словно доносит до зрителя, что за каждой игрой может скрываться конкуренция, в мире царят борьба и соперничество, а также вечное противостояние сильных и слабых, мужчин и женщин. Работа предположительно приписывается одному из известных мастеров того времени — Мухаммаду Сиях Каламу, из-за схожести манеры компоновать сюжеты и графического стиля. Однако многие историки искусства оспаривают реальность этого автора и считают, что произведения, подписанные названным именем, принадлежат целой группе творцов.

Чжоу Чен (1455 — после 1536) Свиток. Без даты. Шелковая бумага, акварель, чернила. 28,3x135,9

Китайская живопись — уникальный пример жизнестойкости традиций. Сложившись к Средневековью, она сохранила специфику до наших дней. Стиль художников страны узнается моментально. Поэтическое упоение красотой окружающего мира, тишина и умиротворенность, разлитые в пейзаже, необычная перспектива изображения — все эти признаки составляют гордость национальных мастеров во все века. Живопись формировалась на основе искусства каллиграфии. Красота почерка, гибкость линии и деликатность пятен туши стали незыблемыми.

В Европе множество разных концепций в определенные времена составляли ценность и цель живописи: идея Бога, аллегории, мифы, символы порядка, реализм и документальность повествования, а также выразительность совершенно разных чувств. В Китае красота во всех смыслах: красота мира и мельчайшего штриха — неизменная основа искусства. Важную роль играла и концепция «инь — ян»: единство противоположностей как залог гармонии Вселенной. Инь — пассивное, слабое, темное, мягкое, женское начало и ян — активное, светлое, сильное мужское.

Свои композиции мастера традиционно выполняли на свитках. Слева — участок с преобладанием темного: густой зелени деревьев, мрачных скал, приземистых домиков. Каждый предмет по отдельности — уже маленькое произведение искусства. Справа открывается панорамный вид на покрытую дымкой долину, раскинувшуюся внизу. С легкостью можно представить одинокого человека, который выходит из дома и в задумчивости любуется ею. Тишина и простор оглушают зрителя. Притом в картине нет ничего застывшего, все будто обладает внутренней динамикой. Это еще одна отличительная черта китайской философии живописи: художники стремились выразить постоянную изменчивость природы.

Махасиддх. Конец XVI-начало XVII века. Серебро, бирюза. 19,4x12,7x9,2

Махасиддх — йогин, благодаря психопрактике и особым медитативным состояниям достигший высших сверхспособностей. В каком-то смысле его можно сравнить с православным юродивым. Йогины вели себя вызывающе, на взгляд обывателей: входили в состояние транса во время тантрических танцев, были эмоционально и сексуально раскрепощены, проповедовали и визионерствовали. Символы на короне и блаженная улыбка персонажа означают возвышение над бренностью существования и победу над смертью.

Читать дальше