Интерьер музея

Искусство эгейской цивилизации

Женская фигурка. 2800–2300 до н. э.

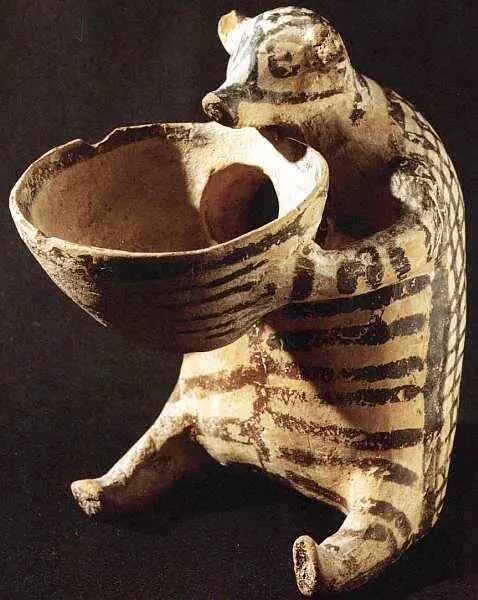

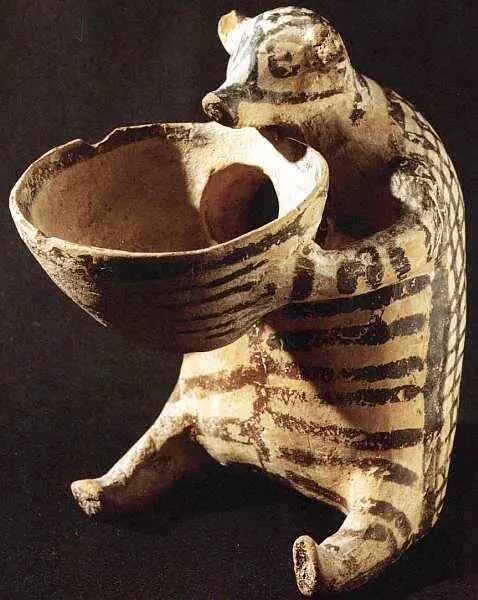

Сосуд в форме животного 2800–2300 до н. э. Кикладская культура. Керамика. Высота 11

В III-II тысячелетиях до н. э. на Кикладских островах Эгейского моря существовала цивилизация, названная по имени архипелага. С тех времен, предшествовавших возникновению античной цивилизации Древней Греции, сохранились образцы керамических сосудов и мраморных статуэток — свидетели расцвета и заката далекой культуры.

Зооморфный сосуд предположительно в форме ежа или медведя, держащего в лапах чашу, может расцениваться как изображение священного животного, то есть тотема того рода, к которому принадлежал древний мастер-керамист. Полость внутри фигурки сообщается с чашей. Изделие сохранило следы росписи, благодаря чему образ зверька и сейчас, спустя более чем четыре тысячелетия, кажется удивительно трогательным и выразительным.

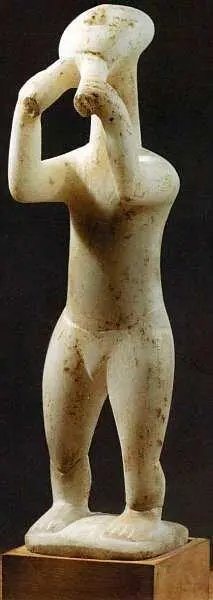

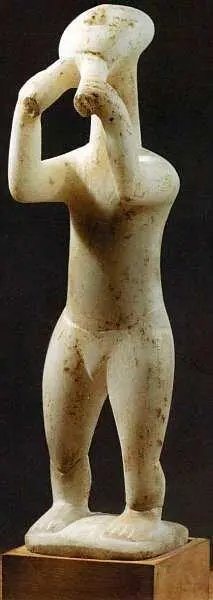

Музыкант, играющий на двойной флейте 2800–2300 до н. э. Кикладская культура. Мрамор

Фигурка музицирующего мужчины относится ко времени расцвета кикладской пластики, для которой были характерны изображения подобного рода. При всей условности форм и нарушении пропорций человеческого тела — слишком длинная шея и, напротив, чересчур короткие голени — эта фигурка даже современным зрителем воспринимается очень органичной и целостной. Древнему мастеру удалось показать слияние музыканта и флейты, во время игры на которой человек выступает в ином амплуа — в роли творца чарующих мелодий. Скульптор той далекой поры, передавая главное, не вдавался в детали: еще не было необходимости в индивидуальной трактовке, конкретизации черт. Именно поэтому предельно обобщенный и безликий образ безвестного музыканта и сегодня остается удивительно актуальным, олицетворяя вечную тему музыки и ее создателя. Что касается чисто художественных особенностей произведения, то здесь следует отметить удивительное для того времени понимание мастером «жизни» скульптуры в пространстве, отсутствие строгой фронтальности композиции и ее подчинения монолиту каменного блока.

Музыкант, играющий на лире или арфе 2800–2300 до н. э. Кикладская культура. Мрамор

«Музыкант, играющий на лире или арфе» относится к той же группе кикладской скульптуры малых форм, что и вышепредставленное изображение флейтиста. Здесь безымянный мастер еще свободнее располагает фигуру в пространстве, добиваясь одинаково эффектного впечатления с разных ракурсов. Он создает круглую скульптуру, рассчитанную на круговое обозрение, доступное с различных точек. В пропорциональном отношении женская фигура уже больше соответствует реальному человеческому телу, индивидуальность образа все так же не интересует древнего ваятеля. Овальная голова (как и в предыдущем образце) обладает лишь одним «отличительным» признаком — прямым выдающимся носом, не имеет глаз и рта. Это своего рода «каноническая» голова для кикладской скульптуры. Не отличаясь многословием в трактовке образа музыканта, мастер уделил значительное внимание конструкции стула, на котором он сидит, создав вещественный документ для изучения материально-бытовой культуры кикладской цивилизации спустя несколько десятков столетий.

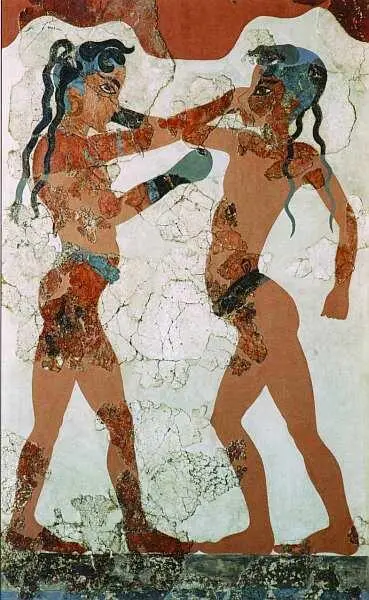

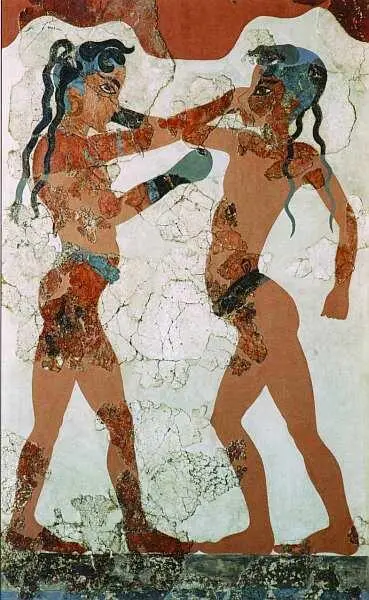

Боксирующие мальчики 1550–1500 до н. э. Минойская цивилизация. Фреска из Акротири, Санторини

В III — середине II тысячелетия до н. э. на острове Крит процветала минойская цивилизация, названная так по имени жившего здесь легендарного царя Миноса. Она же распространялась и на расположенный недалеко от Крита остров Санторини, извержение вулкана на котором в конечном итоге повлекло ее гибель.

Фреска «Боксирующие мальчики» происходит из одного из частных домов города Акротири на острове Санторини, где жилища состоятельных людей часто украшались подобными росписями. На ней представлена сцена состязания между двумя юными спортсменами. Художнику удалось передать неповторимую, чуть угловатую пластику еще детских движений, выпяченные животы, серьезность персонажей и их понимание важности исхода поединка. Кулачные бои в то время были популярны в греческом мире, и в них, как показывает эта фреска, уже использовались перчатки. Так, это произведение минойской монументальной живописи является и своеобразным документом эпохи.

Читать дальше