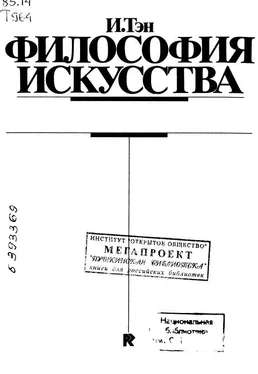

Нет смысла превращать это послесловие в философский трактат и пытаться в нем подробно излагать историю развития позитивизма, но для понимания проблемы все же об основных его идеях придется кратко сказать.

Положение классического позитивизма, заключающееся в том, что претензии на раскрытие причин и сущностей должны быть удалены из науки, что наука не объясняет, а лишь описывает явления и отвечает не на вопрос ’’почему”, а на вопрос ’’как”, — это положение вовсе не обязательно ведет к феноменализму, а через него — к субъективному идеализму. Позитивизм может быть материалистическим, он зиждется на признании способности науки к бесконечному развитию. Он, правда, очень строго ставит вопрос о познаваемости объективной реальности и о критериях истинности. Эта строгость присуща ему с самого начала: уже представители классического позитивизма (а его корни — в научно-технической революции конца XVIII — начала XIX в.) высказывали подчас довольно ’’крамольные” мысли о познаваемости мира. Так, Г. Спенсер (1820—1903) в работе ’’Основные начала” (русский перевод 1897 г.), переосмысливая кантианский агностицизм, утверждал, что наука способна познавать лишь отношения (сходства, различия и т. п.) между чувственными восприятиями, но не в состоянии проникнуть в их сущность. С этой точки зрения материя, движение, сила —лишь символы неведомого реального. Непознаваемое выступает здесь как ’’первопричина”, в признании которой, по мнению Спенсера, сходятся наука и религия. Для Тэна точки соприкосновения науки и религии нет, он строит научную психологию в рамках позитивистской теории познания. Упомянутая мной работа ”06 уме и познании” опирается на современное ему состояние биологии и физиологии, чем и объясняются особенности его подхода к проблеме познаваемости мира.

Позитивизм оказал значительное влияние на методологию естественных и общественных наук, особенно во второй половине XIX в. Но затем последовал кризис позитивизма, вызванный коренной ломкой понятий в физике, химии, а затем биологии на рубеже XIX—XX вв. Эту революцию позитивизм пережил именно в силу своего основного постулата о возможностях науки и о том, что методы философии должны быть научными, а не спекулятивными.

* * *

Своеобразие и самобытность Тэна при выработке своего подхода к изучению явлений и фактов творческой деятельности человека (литература, искусство, общественная деятельность) выразились прежде всего в синтезе английского позитивизма (представители которого видели в природе лишь набор фактов) и немецкой философии (которая рассматривала природу как систему законов). Но при этом Тэн не становится механически на позиции классического позитивизма Конта. Он буквально пронизывает свой синтез замечательной идеей, что именно психология является звеном между науками о физической природе и о сознании человека, что именно психология есть та дисциплина, с помощью которой становится возможным придать научный характер исследованиям в области человеческого творчества. Любое произведение литературы, искусства и т. п. рассматривается Тэном как продукт среды, расы и исторического момента. Именно эти главенствующие факторы: географическая среда и условия существования, национальный характер, с ними связанный, и особенности исторического и социального бытия — обусловливают те причины и влияния на автора и его произведение, исследуя которые можно понять авторскую душу, ее ’’господствующую способность”, а через нее — характер героев и всего произведения. Читая лекции Тэна в разделе ”06 идеале в искусстве”, поражаешься, насколько продуктивен подход автора к исследованию явлений культуры. Не отрицая примера натуралистов, с холодным бесстрастием относящихся к объектам своего исследования, Тэн к научному подходу присоединяет еще эстетическую и этическую точки зрения, исследуя типичные характеры, господствующие типы, их устойчивость, силу и значимость, их способность воплощать наиболее существенные черты эпохи (моменты). В этом и состоят фундаментальные идеи, исходные посылки, разработка и применение которых для анализа феноменов литературы, искусства и культуры создали ’’культурно-историческую школу”. Велико число ее представителей, это целая плеяда замечательных критиков, искусствоведов и литературоведов от Георга Брандеса (Дания) до Д. Н. Овсянико-Куликовского (Россия) — все они внесли существенный вклад в развитие научной критики и эстетики. Справедливо отметил П. Сорокин, русский философ и социолог, ’’необходимость того метода изучения художественных произведений, которым пользовался во Франции И. Тэн, а у нас Д. Н. Освянико-Куликовский, метода, объясняющего творчество какого-нибудь художника из его миропонимания, а миропонимание последнего — из ’’духа” эпохи” [139].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ипполит Рапгоф - Сонька Золотая Ручка [Жизнь и приключения знаменитой авантюристки Софии Блювштейн. Роман-быль]](/books/419288/ippolit-rapgof-sonka-zolotaya-ruchka-zhizn-i-priklyucheniya-znamenitoj-avantyuristki-sofii-blyuvshtejn-roman-byl-thumb.webp)