По произведениям Шишкина, которые выставлялись в течение двадцати пяти лет, можно судить об эволюции его пейзажной живописи. В образах природы, раскрытии ее внутренних состояний и богатств художник передает народные идеалы и чаяния, за осуществление которых боролись в то время представители всей передовой демократической культуры.

Заинтересовавшись однажды во время заграничной поездки офортом, Шишкин в 1970-х начинает довольно углубленно его изучать. Новая техника позволяла рисовать легко и свободно, что было очень близко мастеру, пытающемуся сохранить живую манеру линейно-штрихового рисунка. Многие художники с помощью офорта делали репродукции своих картин, но для Шишкина эта техника стала самостоятельной, не менее важной частью творчества, чем живопись. Работы отличались сочностью и тонкостью исполнения. Эстампы мастер выпускал либо отдельными листами, либо целыми сериями, которые потом объединялись в альбомы, имеющие большой успех у публики. Художник неутомимо экспериментировал, рисовал на доске иглой и краской, искал тени, полутона. До наших дней сохранилось около согни офортов Шишкина, а также 68 литографий и 15 цинкографических работ. В 1884–1885 в двух сериях были изданы сборники из двадцати четырех снимков, выполненных с угольных рисунков художника. Годом позже сам Шишкин выпустил альбом из двадцати пяти собственных гравюр.

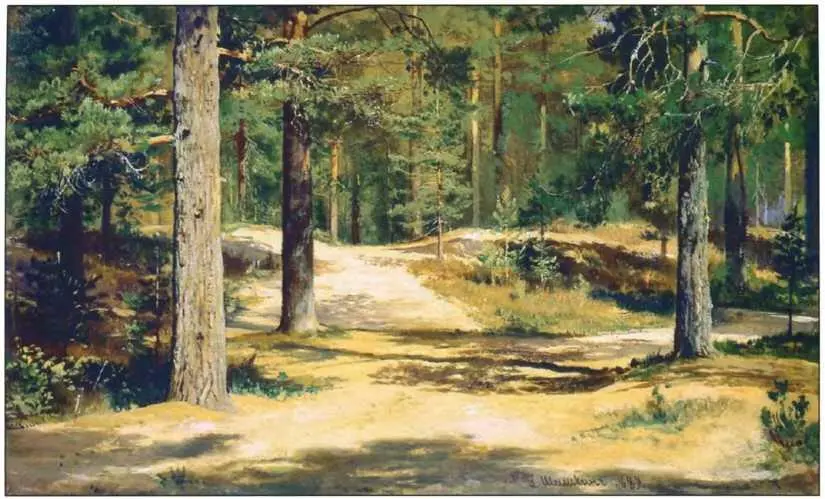

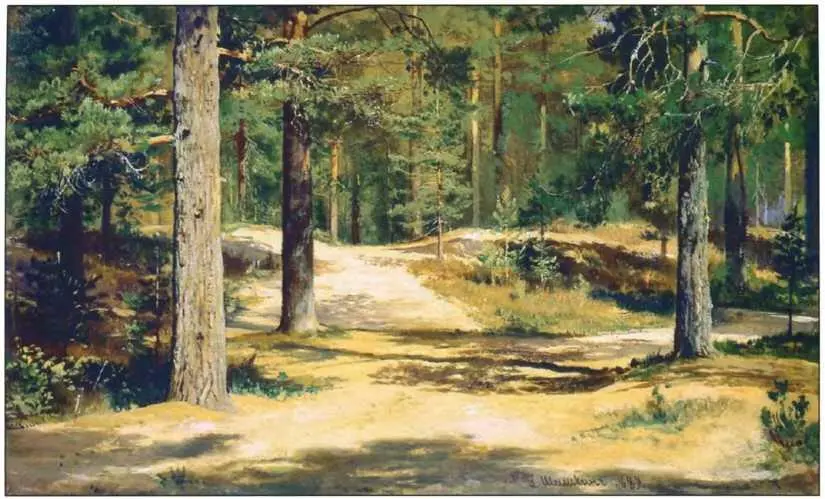

Сосновый лес. 1885.

Сосновый лес. 1885

Б 1880-е Шишкин создает много картин, в сюжетах которых по-прежнему обращается преимущественно к теме русского леса, полей и лугов. В полотнах сохранены основные черты художественного стиля мастера, но выполнены они с большей свободой, нежели произведения конца 1870-х. Это широкие по размаху, эпические по композиционному строю холсты. В них больше внимания уделяется передаче различных состояний атмосферы, чистоте палитры, полутонам, оттенкам, использованию принципов тональной живописи. К этим произведениям относятся «Сосновый лес» (1885, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Ручей в березовом лесу» (1883, Государственный Русский музе, Санкт-Петербург) и другие.

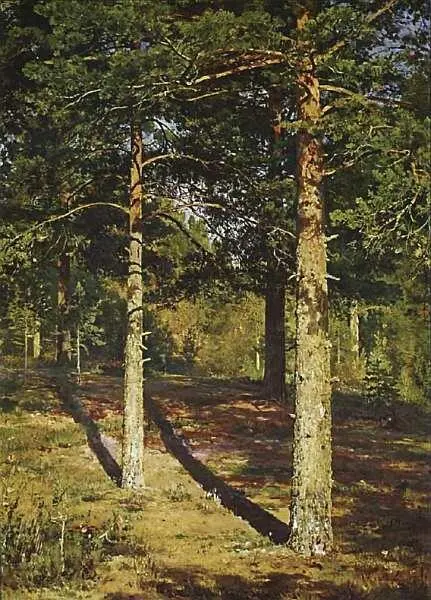

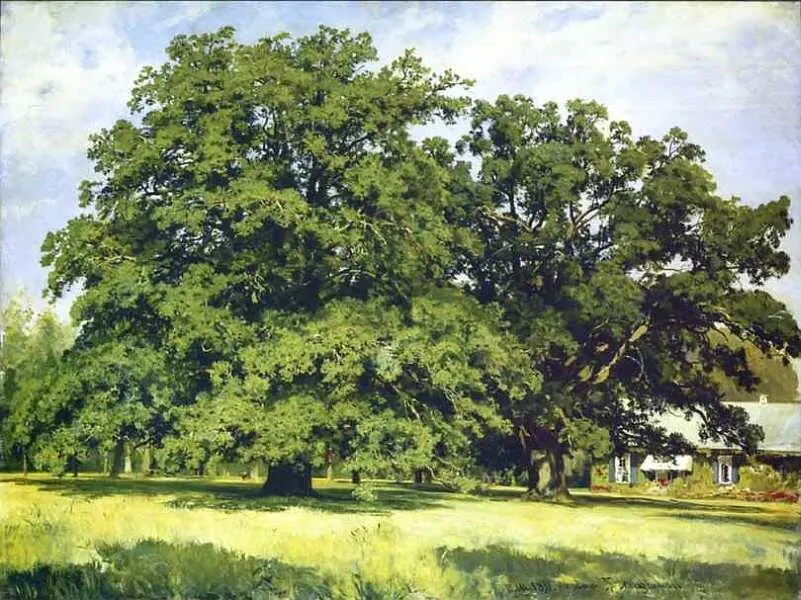

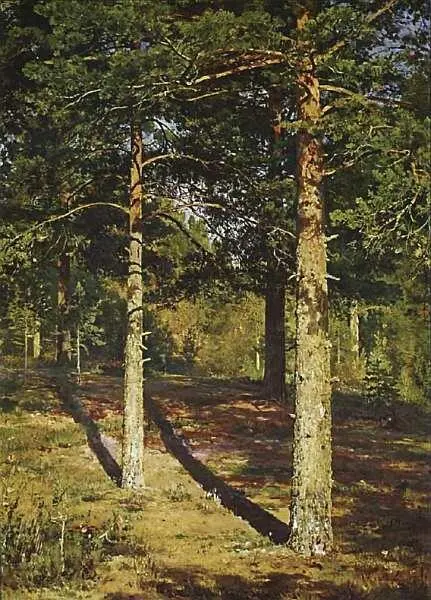

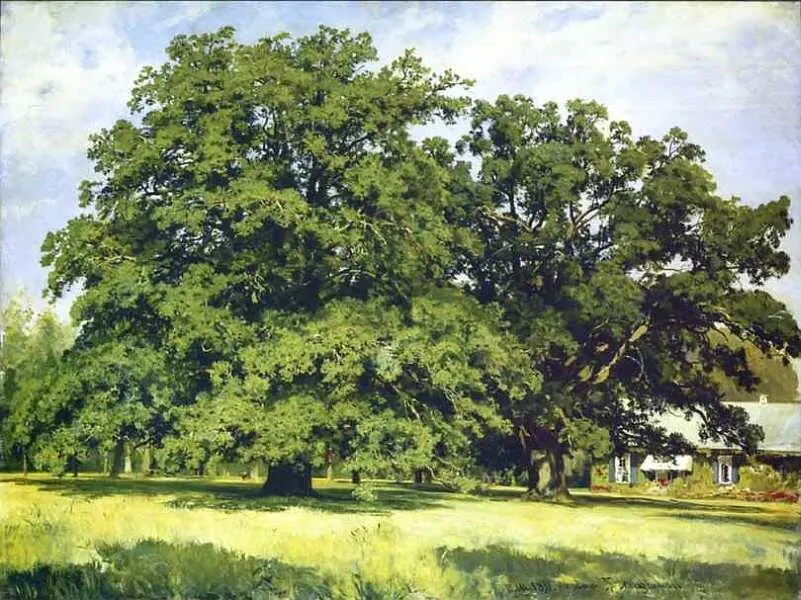

Шишкин достиг больших успехов в этюдах, которые получались не менее интересными, чем картины, а иногда даже более колоритными. Среди них примечательны такие произведения, как «Сосны, освещенные солнцем» (1886, Государственная Третьяковская галерея, Москва), выразительный пейзаж «Дубы. Вечер» (1887, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Сныть-трава. Парголово» (1884–1885, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови по финляндской железной дороге» (1890, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и многие Другие. В этих работах ощутимы тонкие фактуры предметов, оттенки цвета, четкий и точный рисунок при многообразии живописных приемов.

Впервые Шишкин представил двенадцать крымских пейзажей в 1880 и потом уже на протяжении всего творческого пути неоднократно выставлял этюды как самостоятельные художественные произведения, что говорит о месте и роли этой области художественного искусства в творчестве мастера. Работы говорят, прежде всего, о его открытости к тем новым тенденциям и веяниям, которые определяли развитие русского искусства в последние десятилетия XIX века, когда усилился интерес к произведениям этюдного характера как особой живописной форме.

Ручей в березовом лесу. 1883

Лубки. 1886

Сосны, освещенные солнцем. 1886

Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови по Финляндской железной дороге. 1890

Сныть-трава. Парголово. 1884–1885

Мордвиновские дубы. 1891

В 1880-1890-е возрастает интерес художника к световоздушной среде, изменчивым, быстро проходящим, мимолетным состояниям природы. В новой живописной манере написана одна из самых известных картин «Утро в сосновом лесу» (1889, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Перед нами предстает туманный лес с резвящимися на деревьях медведями. Шишкин прекрасно перелает состояние природы в раннее утро, когда сосны еще окутаны легким маревом. Из-за рассеивающегося тумана вершины некоторых деревьев подернуты розоватой дымкой, другие окутаны тенью, отчего кажутся сонными и влажными. Медведи, играющие на ветвях, рождают у зрителя ощущение дикости леса, его глухости и отдаленности.

Читать дальше

![Фаддей Булгарин - Иван Иванович Выжигин [litres]](/books/413729/faddej-bulgarin-ivan-ivanovich-vyzhigin-litres-thumb.webp)