Попытки передачи тонкости цветовой среды ощутимы в картине «Днепр утром» (1881, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Мазок художника — порывистый и дробный, в полной мере соответствует принципу оптического смещения. Туман не окутывает собой очертания природы, как в «Осенней распутице», а, напротив, насыщается цветом, превращаясь в подвижную густую массу.

Днепр утром. 1881

В основе сюжета — туманное пробуждение великой реки Днепр. Серо-фиолетовый колорит лишен эффектности, свойственной прошлым произведениям художника. Есть что-то общее в стремлении импрессионистов и Куинджи многократно варьировать переменчивые состояния одного и того же вида. Мастер пишет Днепр ночью, утром, в знойный день или ненастье, каждый раз ставя совершенно не похожие на предыдущие живописные задачи, меняя цветовое решение.

«Днепр утром» — начало поисков Куинджи световоздушной среды, изменчивых и мимолетных состояний природы. Насыщенный влагой туманный воздух свидетельствует о знании творчества импрессионистов. Но картина Куинджи не осложнена цветовой вибрацией, как у последних. Художник перенял у импрессионистов подвижный мазок, но воздух он передает средствами слегка измененной тональной живописи.

Зима. 1890–1895

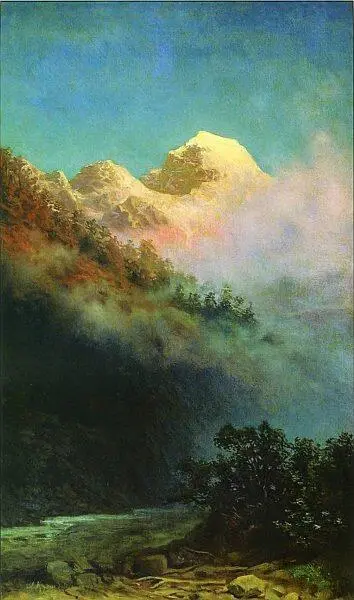

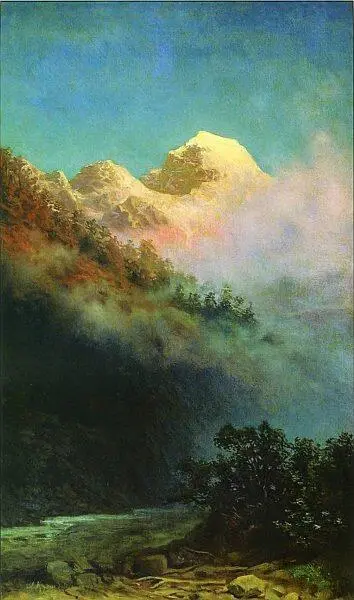

Цветник. Кавказ. 1908

Восход солнца. 1890–1895

Крыши. Зима. 1876

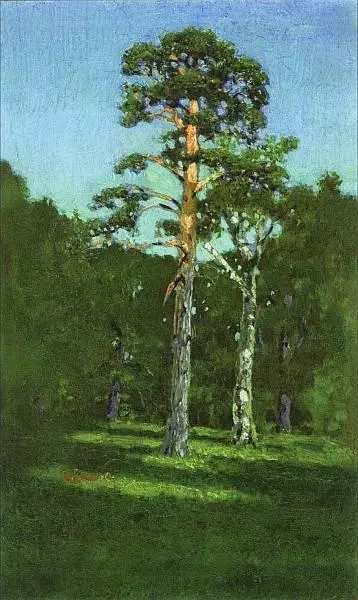

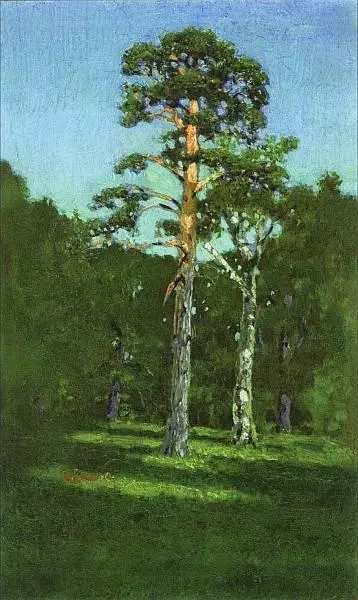

Сосна. 1878

После грозы. 1879

В 1879 Куинджи представил публике три пейзажа: «После грозы» (Сумской художественный музей), «Березовая роща» и «Север» (обе — Государственная Третьяковская галерея, Москва).

В сюжете картины «После грозы» — необыкновенное состояние природы в особо эмоциональный момент. По небу плывут темные, движимые ветром облака, переданные стремительным нервным мазком. Только что прошел дождь, который омыл уставшую землю, вдохнул в нее жизнь и свежесть. Луг блестит сочностью зеленого цвета. Полутона травы настолько плавно переходят один в другой, что возникает чувство, будто земля дышит, вздохнула «полной грудью» свежего, чистого, омытого грозой воздуха. Пробудившимися кажутся даже домики на заднем плане картины.

Полотно «После грозы» имело большой успех у публики. Но зрителей почти ошеломило другое произведение Куинджи — «Березовая роща». Самым ранним вариантом картины считается этюд «Сосновый лес с речкой» (1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), в котором ощутимо влияние композиции Ивана Шишкина «Корабельная роща» (1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Посередине леса расположилась опушка, по самому центру которой бежит, извиваясь змейкой, небольшой ручей. Картина лишена панорамности. На переднем плане — деревья со срезанными верхушками. Именно благодаря этому смелому кадрированию верхнего края картины, создается ощущение некой камерности — зритель, словно неожиданно для самого себя, попадает на опушку леса, щедро залитую солнечным светом. Толпы людей стояли, завороженные, у этой картины. Отсутствие световоздушной среды, четкие мазки, построенные на контрасте ярких цветов, приближают работу к декоративности, которая, в свою очередь, придает ей праздничность, легкость, динамику.

Север. 1879

Трилогию пейзажей завершает картина «Север» (1879, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Автор представил поэтический образ Севера с величественной и суровой природой. Панорамные пейзажи были весьма распространены в то время в творчестве многих русских живописцев. Импрессионистическая передача особенностей состояния воздушной среды мастерски достигнута Куинджи разделением цветных динамичных и прерывистых мазков, тончайшим сочетанием бледно-розового и перламутрового цветов. В картине представлена панорама местности с уходящей в туманные дали землей. Плоскость земли неподвижна и величественна, но над ней довлеет мерцающее небо, занимающее большую часть полотна.

Читать дальше