prolegomenia и

adidakta. Он безысходен, как сшибка вышней неотменности теоцентрического постулата в его догмате абсолюта с теплокровным искушением антропогенного правила в будущности — принцип относительности. Он так же безнадежен, как состязания по-партизански выстроенных русских печек, оседланных Иванами-дураками, с организованными каре, окрыленными «петропавловством». Он столь же бессмыслен, как дискуссия теста — с железом, как ристалище квашни — с гвоздем, как полемика туеса — с рельсом. Он — ежедневное, ежеутреннее поднимание себя из тепла лежанки, из обволакивающего жара одеял и убаюкивающей неги перин. Он — разрыв объятия, размыкание губ, понуждение себя встать, выдергивание себя из небытия, избывание в себе родного, печного, неизменно дотридцатитрехлетнего Ильи Муромца. Он — печальная безнадежность сравнения долга предстояния с инициативой самостоянья. Он — печальное и необходимое прощание с теплым борисоглебским культом как идеалом безделия, безволия, отрицания творческих возможностей отдельно взятого

«Я» на «территории страха и горя»…

Не от имени Петра I, а от имени первого решительного «Я» категорически заявляет не столько наш первый император, сколько главный и коренной в ответственности человек: «Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру. Не сугублю рабство чрез то, когда желаю добра, ошурство [1] У всеспасительного для историков В. И. Даля читаем: «Ошу́рки <���…> вытопки сала, выварки, вышкварки; подонки при скопке масла; избоина, макуха, перегноенная на мыло; вообще, остатки, подонки, поскребыши, оборыши, крохи <���…> Ошу́рковый обед <���…> состряпанный, на другой день после пира, из остатков» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СП6.; М., 1881. С. 779).

упрямых исправляю, дубовыя сердца хочу видеть мягкими; когда переодеваю подданных в иное платье, завожу в войсках и в гражданстве порядок и приучаю к людскости, не жестокосердствую; не тиранствую…» [2] Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. № 121. Здесь и далее — курсив в цитатах (кроме оговоренных случаев) мой.

.

Не строя иллюзий о гуманности просветительских методов «а lá шоковая терапия» в исполнении Петра I, все же прислушаемся к этим важнейшим тезисам, якобы случайно переданным нам, словно бы праздным слушателям: «приучаю к людскости» — во-первых; и «кто не творит зла и послушен добру» — во-вторых. Это не прежний «борисоглебский» средневековый тезис: «или — или», «злой — добрый», «грешник — праведник». Это именно нововременной, «петропавловский», дихотомический, а не антиномический посыл: «и то, и это», «и так, и эдак», «и то, и сё»… В обороте «приучаю к людскости» заключен весь смысл петровских государственных усилий, реформ, преобразований и перемен.

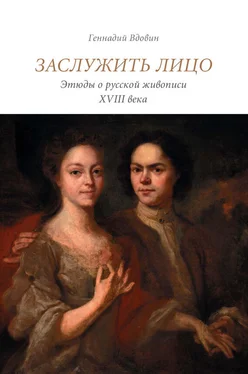

А на рубеже XVII–XVIII веков и впрямь свершились кардинальные перемены в жизни всего русского общества и российского государства. Они глубоко перепахали отечественную действительность. Они в корне изменили лицо русского искусства, в частности и в особенности — живописи. Они и есть суть «великого метаморфозиса». Россия окончательно сделала свой выбор, вступив на уже проторенный, но еще не слишком истоптанный общеевропейский путь. И русская живопись встала перед лицом крайне трудных проблем: ей предстояло опубликовать Ego, предъявить обществу новорожденное «Я», «приучением к людскости» декларировать «персону» и перейти от иконы к картине, никак не забыв и не отменив первую, от парсуны — к портрету. Для этого перехода необходимо было воспользоваться опытом иных стран Европы, но вместе с тем найти новый способ выразить национальное сознание и свое самочувствование, не утратить традиции, пытаясь сохранить их уже не как жанровые привычки и отстоявшиеся формы, а как глубинные представления о мире и человеке.

Главным свидетельством такого развития традиции можно считать главенствующее положение портрета в живописи. Его исключительная роль среди жанров и специфика образного строя свидетельствуют, что от древнерусской иконописи в Новое время перешел никак не метод изображения (писать «светло и румяно» [3] Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову // Мастера искусств об искусстве. Т. 6. М., 1969. С. 40.

), а представление о человеческом «Я» как отражении богочеловеческого начала, данного «на вырост» всему христианскому миру в щедрости тринитарного догмата.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу