Еще более смелым нововведением стал сад, вернее, настоящий парк французского типа, широкой полосой протянувшийся от дома до обрыва, откуда не успели убрать крестьянские избы. В середине XVIII века парковые аллеи именовали «першпективными дорогами», обрамляя их, как сделал Голицын, липами и похожими на хлысты штамбовыми деревьями. Несохранившийся голицынский сад послужил основой того великолепного парка, который ныне составляет главную ценность Архангельского. Предполагается, что в расположении «першпективы» не было симметрии: она подходила не к крыльцу дома, а к боковым покоям. Так же, на первый взгляд, хаотично располагались и «партиры», как в официальных документах называли не партеры, а боскеты – в данном случае кусты, подстриженные в виде ровных стенок. Из отчетов управляющих стало известно, что они сформировали малые части парка, заполненные яблонями, грушами и барбарисом.

Несмотря на все старания, планировка усадьбы вначале была невнятной, и неудивительно, если учитывать и недостаток знаний хозяина в области садовой архитектуры, и то, что сад попросту не был закончен.

После смерти Петра I Голицын включился в борьбу за престол, встав во главе старобоярской партии. В этом необычном для себя качестве он в полной мере выказал свое аристократическое высокомерие: к иноземцам и случайным, как ему представлялось, людям относился с презрением, петровской реформе не симпатизировал, хотя сам успел воспользоваться ее плодами. Защищая права Петра II, он выступал против Екатерины I, словно забыв о том, что императрица – презираемая им Марта Скавронская – подписала приказ о его помиловании и восстановлении в чинах. Ему казалось, что управлять страной способна лишь родовитая знать, в данном случае представленная в Тайном совете. Так было и при вдове Петра Великого, и при малолетнем внуке императора, но герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, взошедшая на трон благодаря Голицыну, никаких ограничений признать не пожелала. Вначале подписав «Кондиции», по которым ей надлежало распоряжаться в рамках царского двора, оставляя дела государственной важности Совету, она одумалась, «разодрала бумагу» и стала полновластной монархиней.

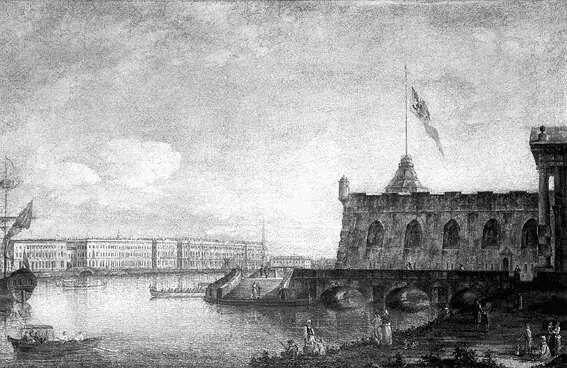

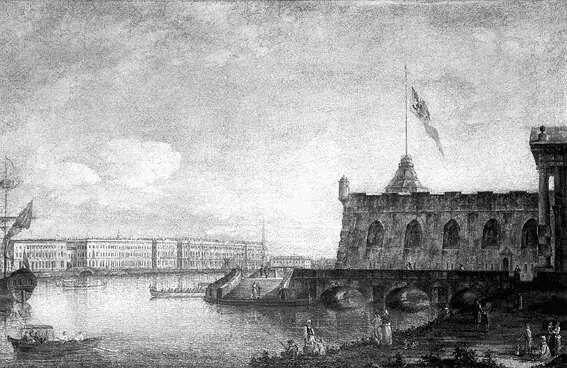

Ф. Я. Алексеев. Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной, 1793. Картина из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Голицын покинул политическую арену с гордым видом, сказав на прощание: «Пир был готов, но гости оказались его недостойны! Я знаю, что буду жертвою. Пусть так, но я пострадаю за отечество! Я близок к концу жизненного поприща, но те, кто заставляет меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Между тем для самого Голицына как политика это был еще не конец. Настоящая беда пришла 4 марта 1730 года, когда императрица разогнала Тайный совет, отправив в отставку всех его членов.

Дмитрий Михайлович сохранил звание сенатора, однако из Москвы уехал и с того времени постоянно жил в Архангельском. В бытность свою за границей он ознакомился с европейской наукой и завершил образование в Киевской академии. По его поручению с европейских языков на русский были переведены многие исторические и политические труды. В его архангельской библиотеке имелось более 6 тысяч печатных и рукописных книг как на родном языке, так и на «чужестранных диалектах – галанском, шпанском, англицком, швецком», частично переведенных на русский. Не стоит сомневаться, что хозяин все это читал, ведь, в отличие от «бородатых бояр», он владел иностранными языками – не случайно сам Пётр Великий не раз обращался к Дмитрию Михайловичу с просьбой перевести какой-нибудь документ или книгу.

В 1736 году больной и безмерно уставший от жизни Голицын предстал перед судом. Официально его обвиняли в незаконных действиях по делу о наследстве молдавского князя Кантемира, но на самом деле, как было заявлено в манифесте, судили за «коварства и бессовестные вымышленные поступки». Лишив чинов и наград, сенатора приговорили к смертной казни, но Анна Иоанновна заменила плаху заключение в Шлиссельбургской крепости, где он, пробыв совсем недолго, умер.

Родственники, опасаясь той же участи, поспешили сжечь все бумаги. Так в огне погибли архивы и документы, относившиеся к строительству дома и парка. Усадьба вместе с остальным имуществом Голицына перешла к государыне. Была конфискована уже ставшая знаменитой библиотека, большую часть которой передали в Академию наук и Синод, а меньшую разобрали по домам московские дворяне. Опись отобранных книг не составлялась, поскольку чиновники, не зная иностранных языков, не смогли списать даже названия. В имперских архивах указано, что к 1740 году в канцелярии хранилось 2415 доставленных из Архангельского томов. Во время царствования Елизаветы некоторые из них были возвращены сыну опального верховника, Алексею Голицыну, которому вернули и отцовскую усадьбу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу