Расположенная с западной стороны небольшая домашняя церковь в византийском стиле гораздо старше самого дворца. Она возникла в качестве католической часовни Потоцких, была перестроена Монигетти в 1866 году, а затем удачно вписана Красновым в архитектурный ансамбль. Напротив храма расположены звонница и мраморная колонна с надписями на арабском и турецком языках. Затейливая вязь представляет идею и происхождение памятника, доставленного с Балкан в честь победы русских над турками в сражении 1878 года. Долгое время колонну считали подарком персидского шаха. После исследования оказалось, что из 14 полустиший только одно написано на арабском языке. В остальных воспевается «его величество, шах, султан, победитель, как Александр (Македонский), совершивший путешествие в эти места, счастливо и благоденственно по возвращении из города Рущука…». Исполнители текста, «бедные Ясари-заде и Мустафа Иззат, с прощением Аллаха», имели в виду султана Махмуда II, захватившего крепость на правом берегу Дуная.

Восточный мотив колонны перекликается с изящным оформлением фонтана с бронзовой головой барана и словом «Ливадия», вырезанным на мраморе знаками арабского орнаментального письма.

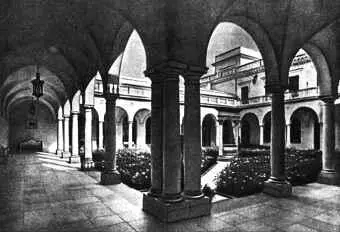

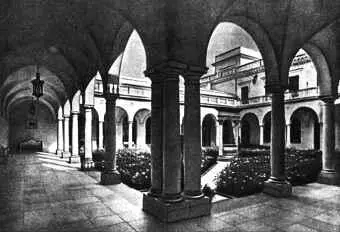

Архитектор уделил особое внимание внутренним дворам, арабскому и итальянскому, выдержанному в позднесредневековой флорентийской манере. Интимный характер этого места исходит из замкнутости пространства. Окруженный аркадой полуциркульных арок с дорическими колоннами, выложенный мраморными плитами дворик являет собой воплощение неземного покоя. Чувство нереальной гармонии создают четкий ритм арок и колонн, флорентийские фонари, резная балюстрада, кружевной узор железных деталей. Позади галереи, под крестовыми сводами располагается лоджия, оборудованная мраморными диванами. Тяжеловесная форма мебели с высокими спинками и подлокотниками в виде грифонов подчеркивает древнеримскую атмосферу двора. В центре его устроен фонтан, к которому сходятся восемь радиальных дорожек. Строгая композиция оживляется цветочными газонами и вечнозелеными растениями: пальмами, лавром, тропическими хвойными деревьями.

Внутренний дворик в Ливадийском дворце

Вход со стороны храма закрывают металлические ворота ручной ковки. Работа уральских мастеров изумляет тонкостью исполнения растительного орнамента. Ажурные решетки соответствуют архитектуре дворца, а их черный цвет подчеркивает белизну стен и колонн.

В убранстве 58 комнат дворца ярче проявились пристрастия заказчиков. Вопреки крымским традициям чрезмерная роскошь была рассчитана только на внешний эффект. Богатым декором отмечены все помещения, но более всего выделялись парадная столовая с замысловатой лепниной, бильярдная, «римский вестибюль» и приемная, выполненная по образцу зала Совета пятисот в венецианском Дворце дожей. Кабинет Николая II украшала мебель жакоб из красного дерева, с наклеенными полосками латуни. Модный в конце XIX века стиль получил название по имени создателя – французского мастера Жоржа Альфонса Жакоба, ставшего последним представителем семейства, прославившегося созданием художественной мебели.

По желанию царской семьи первоначальный проект внешнего оформления изменился в соответствии с суеверными взглядами последних Романовых. Помимо химеры, призванной отводить беду от дома, в залах и коридорах были развешаны «счастливые» подковы, а также более 700 икон, картин с религиозными сюжетами и даже дешевых гравюр. В советское время часть наиболее ценных предметов перешла на хранение в музеи Москвы и Петербурга.

В революционных документах подробно описаны события 1917–1930-х годов, когда национализированная Ливадия стала первым рабоче-крестьянским курортом. Санаторий на 300 мест размещался в Большом и Малом дворцах, где гости не только отдыхали и лечились, но и постигали грамоту. Иронией судьбы роскошные залы наводнили представители народа: слушали политические лекции, учились сельскому хозяйству и агрономии. «…В бывших царских дворцах сидят бывшие мужики посконные, поглядывают в окошко. Хорошо! Очень хорошо!», – выразил свои впечатления Максим Горький. Более восторженно о новых порядках отзывался Владимир Маяковский, посетивший Крым в 1927 году. Встреча с отдыхающими санатория «Ливадия» описана в стихотворении «Чудеса»:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу