Вместе с исламом бывшие кочевники-татары частично позаимствовали арабскую культуру. Монументальные постройки Солхата повторяли образцы сельджукского зодчества. Правители старой столицы доверяли украшение фасадов и внутреннюю отделку армянским мастерам. Малоазиатские традиции сохранились в облике раннего Бахчисарая. Позже строительство велось под влиянием османского искусства. По замечанию исследователя ханского дворца В. Гернгросса, «после того как Менгли-Гирей признал господство турецкого султана, татарское искусство вообще и татарская архитектура в частности стали развиваться под сильным и почти исключительным стамбульским влиянием». Между тем турецкая культура не была свободна от чужеземных влияний, в единой мере отражая арабский стиль и мотивы итальянского Ренессанса.

Заботами первых Гиреев к XVII веку Бахчисарай превратился в процветающий город, признанный торгово-ремесленным центром горного Крыма. Крупное для того времени поселение располагало всем необходимым для удобного бытия. Более 6 тысяч жителей пользовались банями и водопроводом, насыщавшим чистой водой 150 колодцев. Достойный похвалы порядок водоснабжения отражал давние традиции бережного отношения к воде. Комплекс гидротехнических сооружений включал в себя подземный водовод из глиняных труб и систему оросительных каналов, столь необходимых для орошения пригородных садов.

Вода из горных источников поступала в водопровод, который содержался на общественные средства, и далее подводилась к фонтанам, баням, домам богатых горожан. Канализационные трубы уносили нечистоты в речку Чурук-Су, служившую сточной канавой и вполне оправдывавшую свое название. Однако «вонючая» вода вполне обеспечивала плодородие огородов, расположенных ниже по течению.

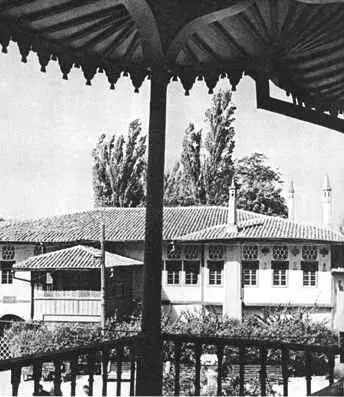

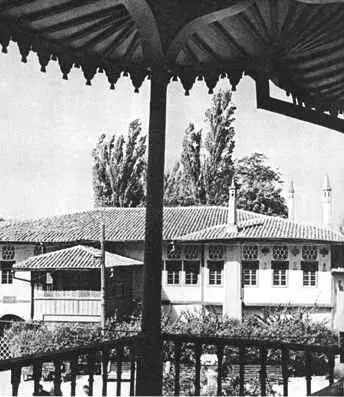

Самобытная архитектура жилых построек Бахчисарая

Ремесленные кварталы соседствовали со скоплениями мануфактурных лавок. Несколько караван-сараев постоянно принимали иностранных торговцев. Базаров было так много, что они разделялись в соответствии с преобладавшим товаром, например хлебный, овощной или соляный.

Подробное описание города представлено в книге петербургского естествоиспытателя П. С. Палласа, в 1793 году совершившего путешествие по различным провинциям Российского государства: «Улицы Бахчисарая, расположенные уступами друг над другом, узкие, кривые и каменистые, чрезвычайно неопрятные, перемежаются садами, где ломбардские тополя, а также башенки каминных труб и многочисленных минаретов придают городу, состоящему из довольно убогих домов, приятный вид. Главная улица, что ведет в ханский дворец, с обеих сторон застроена деревянными лавками, примыкающими к домам. Она так узка, что две повозки едва могут разминуться, притом к этому неудобству следует добавить ужасную мостовую. По другим улицам могут продвигаться лишь пешеходы и всадники».

Татарка из Бахчисарая. Рисунок XVIII века

Подобно любому исламскому городу, Бахчисарай отличался обилием культовых построек. Из 32 мечетей красотой и величием выделялась Джула-Джуми, возведенная в 1737–1743 годах. Вместе с начальной мусульманской школой мектеб мечети составляли приходской квартал, к которому стягивались узкие улочки с рядами двухэтажных домов. Жилые постройки с плоскими крышами и нависающими верхними этажами выходили на улицу не фасадом, а глухой стеной, выступавшей в качестве забора. Сообщение с внешним миром происходило через низкую калитку, которая вела в небольшой внутренний двор. Подобная застройка характеризовала все города средневекового Крыма. С художественной точки зрения хаотично тесное расположение домов удивительно гармонировало с горным пейзажем. Казалось, сама природа живописно расположила дома на фоне нагромождения скал, словно желая соединить свое создание с творением человеческих рук. Строгие вертикали минаретов и пирамидальных тополей создавали экзотический вид, неоднократно воссозданный в поэтических строках:

Здесь – минарета тень,

Там – тень от кипариса,

Поодаль глыбы скал уселись под горой,

Как будто дьяволы сошлись на суд Эвлиса.

А. Мицкевич

В начале XIX столетия путешествие по мусульманскому Востоку не могло быть приятной прогулкой. Тем не менее русские и европейские аристократы охотно посещали Бахчисарай, невзирая на расходы и реальную опасность. Впрочем, трудности сообщали такому турне еще большую привлекательность. «Мы как будто перенеслись в турецкий город, с той лишь разницей, что имели возможность спокойно все рассмотреть, не страшась оскорблений, которым подвергают христиан в исламских краях», – отметил в дневнике французский посол де Сегюр, сопровождавший Екатерину II в знаменитой поездке по Крыму.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу