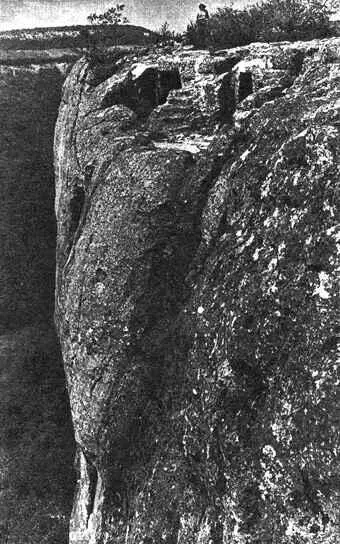

Плато горы Тепе-Кермен занимает площадь не более 1 гектара. В условиях ограниченного пространства в городе было немного наземных построек, а 250 вырубленных пещер располагались в несколько ярусов. Половину из них составляли крупные «многокомнатные» помещения с широким входом. Являясь самыми ранними обиталищами, они давали приют и людям, и скоту. В каждом таком доме устраивались каменные ясли и приспособление для привязи животных. Только в Тепе-Кермене встречались «каменные кольца» в виде высеченных уступов с отверстиями, вставленные в скальную массу стены. Пещеры с люками в потолке могли быть погребами немногочисленных наземных построек или цистернами для хранения воды. Путешественники начала XIX века сочли самыми таинственными тесные пещеры с «дверью», высотой примерно в половину человеческого роста.

Как во всех средневековых горных поселениях Таврики, двухэтажные жилые строения Тепе-Кермена стояли посреди небольших и довольно тесных дворов в окружении хозяйственных построек и навесов. Жители пользовались одинаковыми предметами – поливной посудой, пифосами, амфорами – и дружно крыли дома керамической черепицей. В отличие от других пещерных городов здесь не было источников воды. Возможно, жители запасали дождевую воду, собирая ее в специальных скальных вырубках.

В северо-восточной части плато располагалась природная терраса с узким входом-дверью. Если считать это сооружение храмом, то неверно относить его к христианству. Архитектура строения необычна для средневекового Крыма и более характерна для малоазиатских стран, входивших в состав Византийской империи. Просторное помещение с выступами и двумя нишеобразными выемками вытянуто вдоль входа, а не к алтарю, как было принято среди таврических христиан. Длина пещеры – более 11 метров при ширине до 5 метров.

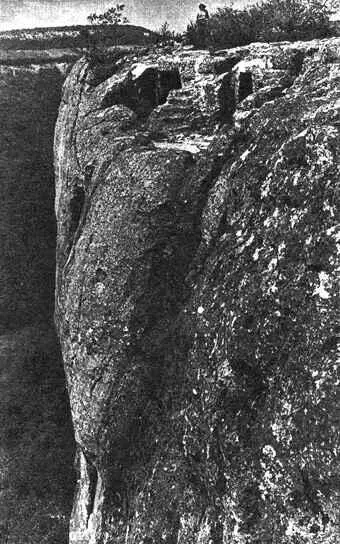

Пещеры в Тепе-Кермене

Сильно выдвинутая алтарная преграда занимает почти всю середину зала с шестью колоннами, грубо высеченными из цельного камня. Во время службы прихожане стояли полукругом перед престолом. Выступ под окном, в глубине алтаря, возможно, служил жертвенником. Рядом с одной из стен храма устроены гробницы, подписанные на греческом языке. Крещальня выполнена в форме каменного ящика с крестообразной выемкой. В пещере под церковью обнаружено множество человеческих костей. Предположительно, там был древний могильник, куда складывали кости, вынутые из гробниц.

По аналогии с постройками периода иконоборческого движения храм датирован VIII–IX веками. Его назначение до сих пор остается предметом научных дебатов. Археолог Д. Л. Талис, исследовавший церковь в 1969 году, увидел в ней часть монументального религиозного комплекса. Менее фантастична теория немецкого археолога Тунмана, который относил необычную постройку к криптам – сводчатым подземным помещениям или часовням под храмом, служившим для погребения. «Тепе-Кермен, то есть замок горной вершины, – утверждал он, – высокая, отдельно стоящая гора в виде сахарной головы. На ее вершине еще и теперь видны остатки крепости, видимо глубочайшей древности. Вся скала покрыта бесчисленным количеством гротов и пещер, расположенных в особом порядке, почти как в древнем колумбарии (хранилище урн с прахом). Можно подумать, что они могли служить местом погребения».

Изобилие культовых сооружений Тепе-Кермена ранее давало повод считать это место монастырем. Однако еще в 1777 году Тунману посчастливилось увидеть остатки крепости, хотя о былом наличии крепостных стен говорит само название города: «тепе-кермен» в переводе означает «крепость на горе». Замок романской архитектуры возник на месте укрепленного убежища, близ которого уже существовало мирное поселение. Люди жили в пещерных комплексах восточного и юго-восточного склонов. К приходу первых исследователей от оборонных сооружений остались только «постели» и вырубленные в скале верхние марши дороги. Их расположение свидетельствует о существовании когда-то типичной и вполне продуманной системы защиты города. Боевые казематы с амбразурами для стрельбы из лука и сбрасывания камней находились на западной стороне плато.

Горы Тепе-Кермен и Кыз-Кермен, словно скалистые острова, возвышаются посреди ровной поляны. Удивительно красивый вид этой местности послужил основой для картины «Жертвенники» русского живописца К. Ф. Богаевского, автора «героических» пейзажей с видами Восточного Крыма. Перед созданием большого полотна художник сделал зарисовки с натуры, где изобразил знакомые пирамидальные вершины, назвав эскиз «Алтари в пустыне». Наименование возникло под впечатлением одного из стихотворных сборников известного крымского поэта М. А. Волошина. Потомок запорожских казаков и обрусевших немцев в 1893 году переехал в Коктебель, найдя на земле древней Таврики «истинную родину духа». Стихи Волошина воссоздают сцены языческого поклонения солнцу:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу