Оформившиеся в сословие воины (кит. ши) присягали вану и в награду за службу имели право пользоваться трудом крестьян. Верховный владыка исполнял роль царя-жреца, что характерно для многих цивилизаций древности. Помимо управления государством, в его обязанности входили арбитражный суд, организация полевых работ и массовой охоты, а также исполнение ритуалов, в частности жертвоприношения духам предков.

Культ умерших прародителей стал характерной чертой китайской цивилизации. Священная особа вана считалась неприкосновенной. Вокруг него собирались в группы вожди племен, племенная аристократия, воины-лучники, представители культа. На рубеже тысячелетий на территории Северного Китая насчитывалось около сотни княжеских династий, которые в литературе упоминались под общим названием «сто родов» (кит. байсин). Их богатство и высокое положение давало право на определенную независимость, чем они пользовались, возводя себе крепости, подобные цитадели вана.

До прихода в Желтую страну арии жили в равенстве и братстве. Однако с формированием родовой аристократии идиллическое общество уступило место государству, где царил строгий арийский порядок. В быту знатный человек выделялся красным цветом одежды, а на поле боя – колесницей, где, кроме управлявшего конем хозяина, сидели лучник и воин с копьем.

Убитый в бою арий знатного рода забирал с собой в могилу пленных, десятки рабов, повозку, лошадь и наложницу, тогда как простому солдату полагался только слуга.

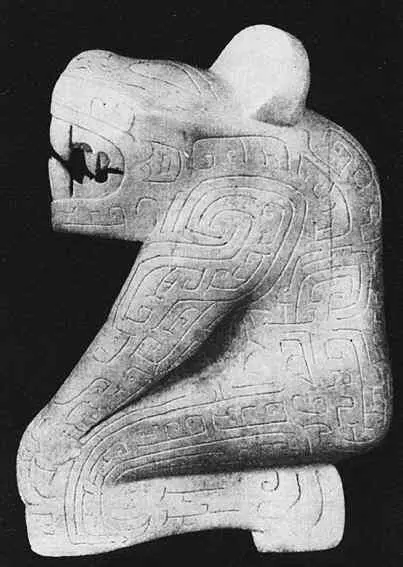

Для душевного спокойствия умершего в гробницу помещались статуи, похожие на те, что обнаружены во время раскопок предполагаемой столицы государства Инь.

Сова. Мраморная статуя, эпоха Инь

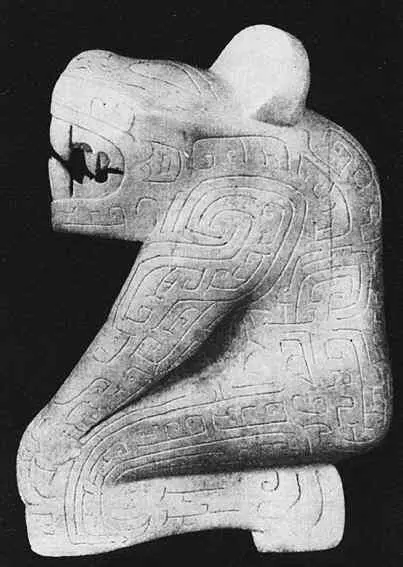

Человек с головой тигра. Мраморная статуя, эпоха Инь

В обширных погребениях города, некогда существовавшего на месте современного Аньяна, найдены великолепные мраморные скульптуры с изображением совы и человека с головой тигра. Выполненные условно, они демонстрируют наблюдательность автора и его умение выразить в реальном образе религиозную идею, связанную с культом предков. «Мы пашем на твоих полях, десять тысяч нас работают попарно…», – записано в древнем трактате Шицзин о самых тяжелых временах в истории Китая. Местным жителям арии отводили участь невольников; недавно процветавшее общество узнало нищету, бесправие, тяжелый труд без вознаграждения.

Племя Сыновей неба придерживалось суровых обычаев даже тогда, когда перестало существовать как нация. К 1200 году до н. э. арии полностью растворились среди туземцев, ведь каждый воин приводил в свой дом множество наложниц, а его сыновья женились на местных девушках. Буквальным напоминанием о белокурых, светлобородых завоевателях остались около 200 арийских слов в китайском языке и некоторые религиозные традиции, например поклонение предкам, вера в духов, пристрастие к божественному синему цвету неба. Вместе с тем совершенно исчезли обычаи, царившие в женской среде.

Пока арийские воины «охотились за головами», их супруги и невольницы вели жизнь амазонок. Жена вана У Дина красавица Фухао в отсутствие мужа руководила племенем, совершала жертвоприношения предкам, возглавляла войска в дальних походах. Навсегда ушло в прошлое почтение к мастерам байгун, создававшим колесницы и бронзовое оружие. В давние времена это ремесло считалось священным, поэтому его техническая часть скрывалась под покровом тайны. От сохранности секретов отливки боевых топоров, изготовления луков и стрел, испытания повозок зависело благополучие байсин. Оружейники начинали каждую операцию с ритуалов, нередко связанных с человеческими жертвами. Еще более торжественные церемонии предваряли работу над священными треножниками – символами царской власти. В пору своего господства арии презирали население Желтой страны.

Хозяева относились к рабам хуже, чем к лошадям, называя соответствующим словом «чуминь», что в примерном переводе означает «народ, подобный скотине».

Ритуальный треножник. Бронза, эпоха Инь

Тем не менее коренные жители не просто существовали, а жили, придерживаясь собственных племенных законов. Так же как и раньше, они выбирали старейшин, сообща обрабатывая землю. Однако теперь большую часть урожая вместе с охотничьими трофеями и тканым шелком забирали князья. Рабам запрещалось вкушать пищу господ – молоко и мясо, пить любимый ариями хмельной напиток сома (кит. юй чан). Невольники сидели скрестив ноги, что считалось неприличным у господ, которым надлежало опускать свои благородные зады на пятки. Со временем туземцы все же обрели в глазах хозяев человеческий облик, но именовались по-прежнему пренебрежительно: «ванминь», то есть «толпа».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу