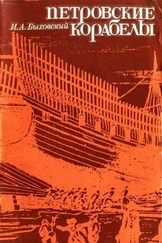

Постепенно по мере развития торгового и промыслового мореплавания на северных морях и особенно начиная с XIV века, когда отечественные мореплаватели освоили океанский путь вокруг Скандинавского полуострова из Белого моря в Балтийское [14], кораблестроение стало выделяться в самостоятельную и" довольно

значительную отрасль экономики прибрежных районов. Для создания большого количества крупных морских транспортных судов необходимо было организовать многочисленные пильные мельницы, оборудовать судостроительные верфи, а при них — мастерские и склады. Тут же, в Холмогорах, развернулось производство различных предметов оснастки, вооружения и снабжения для строящихся судов.

Все это свидетельствует о том, что кораблестроение к концу XVII века окончательно выделилось в самостоятельную отрасль национальной промышленности, а вместе с ним стала самостоятельной и профессия кораблестроителя.

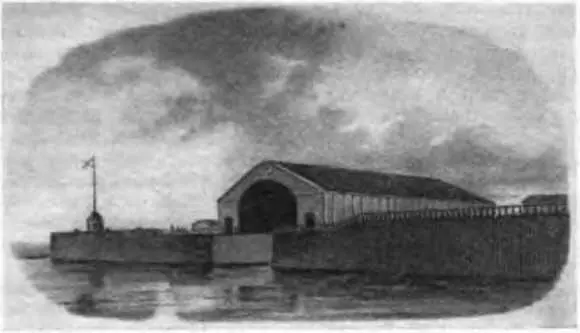

К началу XVIII столетия, ознаменовавшегося расцветом отечественного кораблестроения, город Холмогоры прослыл по всей России как крупнейший центр самого развитого для того времени кораблестроения. Неудивительно, что Петр I, приступив к созданию русского военного флота и в первую очередь Балтийского, обратил свои взоры на север. По царскому указу был создан сравнительно близко от Холмогор, на Северной Двине, Архангельский порт с обширным адмиралтейством на острове Соломбала. Окольничий Федор Матвеевич Апраксин, возведенный волей Петра I в ранг «адмиралтейца», оказался исключительно талантливым организатором и за короткий срок сумел на базе местного промыслово-транспортного судостроения создать достаточно мощное адмиралтейство, где начали строить боевые корабли и фрегаты для Балтийского флота.

Многие выходцы из потомственных семей первых архангелогородских и холмогорских кораблестроителей и мореходов — Амосовых, Бажениных, Ершовых, Игнатьевых, Ломоносовых, Портновых и других — вместо традиционных «ладьей» и «кочей» стали создавать многопушечные боевые корабли: «Рафаил», «Ягудиил», «Селафаил», «Уриил», «Варахиил» и прочие. Эти корабли выдержали экзамен на прочность и мореходные качества. Они прошли по океанским просторам вокруг Скандинавии из Архангельска в* Ревель, а затем в Кронштадт. Бесстрашные «птенцы» Петра I — капитаны Иван и Наум Сеня-вины, Ипат Муханов вели эти суда морскими дорогами. В петровском флоте построенные на Соломбале корабли стали называть «архангелогородскими». Некоторые из них в 1719 году принимали участие в победном бою русского парусного флота в открытом море у острова Эзель (ныне Саремаа).

Постройка боевых кораблей поставила перед кораблестроителями новые задачи по вооружению кораблей. Кораблестроитель должен был умело разместить на борту боевого корабля необходимое количество артиллерий-

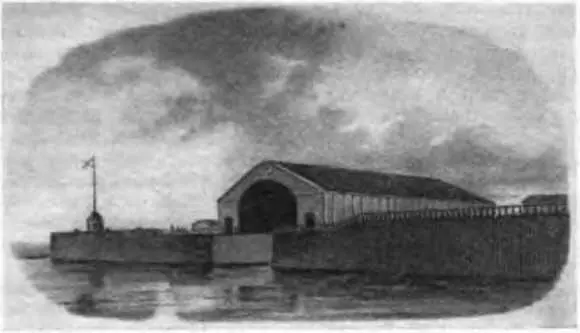

Крытый эллмнг Архангельского адмиралтейства на о. Соломбала в середине XVIII века.

ских орудий, а кроме того, предусмотреть безопасное хранение на борту артиллерийского боезапаса. Для того чтобы решить эти задачи, необходимо было в помощь кораблестроителю дать человека, владеющего знаниями по вооружению корабля. Так родилась вызванная к жизни новыми требованиями узкая кораблестроительная специальность корабельного комендора (так называли специалистов по вооружению боевых кораблей). Не следует путать понятие корабельный комендор второй половины XVIII века с более поздним понятием комендор — корабельный артиллерист.

В рассматриваемый период корабельные комендоры принимали участие в проектировании военных судов различных типов, а также в проектировании на них крюйт-камер (пороховых погребов), артиллерийских палуб с подкреплениями для орудийных установок и орудийных портов. В период строительства военного судна они руководили также всеми работами по вооружению и оснастке. Кроме того, корабельные комендоры выполняли функции, схожие с обязанностями современных заведующих отделами кадров.

Во второй половине шестидесятых годов XVIII века, т. е. в те годы, когда правительство Екатерины II стало энергично возрождать флот, пришедший в упадок после смерти Петра I, в Архангельском адмиралтействе служил корабельным комендором бывший помор Петр Амосов. Предполагают, что он был одним из прямых потомков той давней династии первых мореплавателей-поморов Амосовых, о которой упоминалось выше. К сожале-12 нию, пока не удалось разыскать каких-либо подробных

Читать дальше