В отличие от Куприна, у которого в детстве обнаруживается некая надорванность, усугублявшаяся испытаниями кадетского корпуса, сиротского и юнкерского училищ, Бунин не просто эгоистичен, но и необыкновенно самоуверен, решителен и самостоятелен в своих действиях. Маленький Саша бежит из сиротского училища, его водворяют туда снова, и этим заканчивается бунт: он смиряется с многолетним казарменным содержанием. Ваня Бунин, когда его отдают учиться в елецкую гимназию, спокойно покидает ее, не окончив и четырех классов. Его образование завершается «на воле», в упорной самостоятельной работе; впрочем, оно и начиналось «на воле», когда в семье Буниных поселился странный, неуживчивый человек, носивший парик и старенький сюртук, – Николай Осипович Ромашков.

Сын предводителя дворянства Ромашков был типичным «лишним человеком», описанным в русской литературе XIX века. Окончил курс Лазаревского института восточных языков, был образован, начитан, но не мог ни служить, ни даже жить в имении отца, встречая всюду действительные и мнимые обиды. Он и с отцом Бунина, Алексеем Николаевичем, не раз ссорился, особенно если оба были во хмелю (сам Ромашков приводил всех в изумление, питаясь черным хлебом с намазанной на нем горчицей под водку).

Вспыльчивый, неуживчивый Ромашков привязался к мальчику, стараясь развить в нем чувство справедливости и душевное благородство. Он рассказывал своему воспитаннику о собственной жизни, о причиненных ему людьми подлостях, и маленький Ваня приходил в негодование, сопереживая Николаю Осиповичу. Грамотой овладевали по «Одиссее» и «Дон Кихоту», вместе мечтали о странствиях в дальние края, читая выпуски «Всемирного путешественника» и «Земли и людей» и разглядывая картинки с египетскими пирамидами, пальмами, коралловыми островами и дикарями в пирогах. Искали на чердаке какую-то дедовскую саблю, пылко говорили о рыцарстве, средневековье, благородной старине.

Николай Осипович в лицах передавал все, что помнил, с волнением рассказывал о том, как однажды видел самого Гоголя:

– Я смотрел на него с неописуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необычайно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все почтительно и внимательно только слушали. Я же услышал только одну фразу – очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно я этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе…

Ромашков играл на скрипке, рисовал акварелью и, как вспоминал позднее Бунин, «пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозила в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок». Позднее, гимназистом в Ельце, Бунин одно время жил у ваятеля и, подражая ему, все свободное время лепил из глины. Успехи мальчика были таковы, что его произведения – надгробные памятники – стали попадать на монастырское кладбище.

Очень рано, в самом нежном возрасте, ощутил Бунин ужас от близкой смерти. Много позднее он повторял слова Аввакума: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть…» Гибель пастушонка, сорвавшегося вместе с лошадью в Провал – глубокую воронку с илистым дном; внезапная кончина любимой сестренки – веселой синеглазой Саши, смерть бабушки Анны Ивановны – все это неизгладимо запечатлелось в сознании мальчика. Когда умерла Саша, семилетий Ваня бросился бежать по снежному двору в людскую – сообщить об этом, и на бегу все глядел в темное облачное небо, «думая, что ее маленькая душа летит теперь туда». После этого он начал запоем читать копеечные книжки «Жития святых» и даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу».

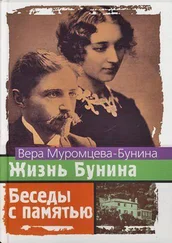

Острое ощущение жизни и смерти рано породило некую двойственность натуры Бунина, что отмечала в нем его жена В. Н. Муромцева: «Подвижность, веселость, художественное восприятие жизни, – он рано стал передразнивать, чаще изображая комические черты человека, – и грусть, задумчивость, сильная впечатлительность, страх темноты в комнате, в риге, где, по рассказам няньки, водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем» («Жизнь Бунина»).

Читать дальше