Шагала привлекает переплетение противоречивых настроений. Он любит и ненавидит Россию, как любил и ненавидел ее Гоголь. А потому он не просто иллюстрирует гоголевский текст, но интерпретирует его, извлекая из бессмертных страниц театральный калейдоскоп персонажей, ситуаций и состояний души.

Шагал, смакуя, подчеркивает комическую сторону гоголевского текста, но это никого не должно вводить в заблуждение.

Юмор для Шагала - это момент откровения о собственном потаенном образе бытия. Кроме того, русский художник почитает Моцарта и знает, что легкость дается с величайшим трудом.

Открытие цирка

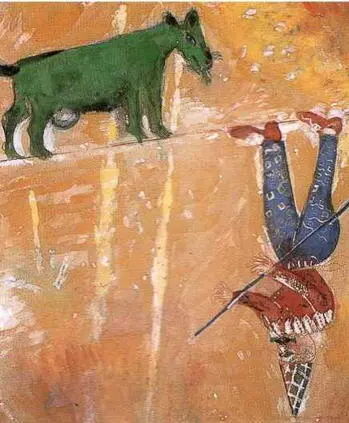

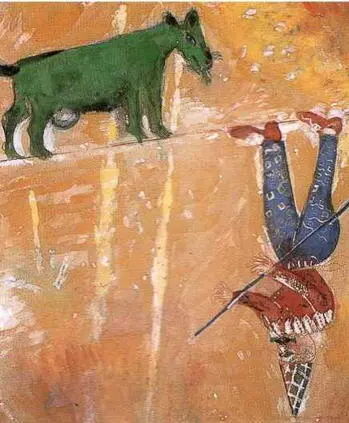

Вверху "Акробат" (1927-1930, Париж, Городской музей современного искусства); внизу "Всадница" (1931, Амстердам, Музей Стеделик). Мало кому из художников удавалось столь точно уловить захватывающую природу цирка. В его глазах клоуны и акробаты выступают как знак блестящего дивертисмента, поднимающего человека над его тревогами.

Шагал хочет, чтобы самые глубокие истины являлись на свет Божий из действия, которое, гранича с фарсом, бурлеском, трагедией, вело бы человека к знанию. В этом волшебном начинании, ставшем одним из этапов творческого пути Шагала, его направлял и поддерживал Амбруаз Воллар, старый торговец, издатель, тонкий ценитель и проницательный знаток искусства.

Воллар, интуитивно чувствовавший Шагала, предложил ему тему цирка, зная, что она вдохновит русского художника на создание незабываемых образов.

При каждой возможности Воллар и Шагал ходили в Зимний цирк. Двадцать гуашей, рожденные этими проведенными вместе с другом вечерами, были в знак благодарности озаглавлены "Цирк Воллара". Как уже отмечалось, творчество Шагала, всегда тесно связанное с народным началом и фольклорным бурлеском, естественно восприняло образ цирка. Затронув эту тему, Шагал снова оказался в русле русской традиции. В самом деле, цирк - это один из постоянных мотивов русского авангарда.

В драматургии Маяковского многие сцены пропитаны цирком, призваны воссоздать саму его сущность, а многие персонажи замешаны на клоунаде. Его пьеса "Баня" имеет подзаголовок: "Драма с цирком и фейерверком". Даже в лирике часто встречаются мотивы и образы, отсылающие к миру цирка. Маяковский считал цирк земным зрелищем без всякого символического подтекста и стремился привнести в него схемы и пафос плаката, превращая клоунов в социальные маски.

Маяковский не искал в цирковых аттракционах и заплатках на клоунском костюме простого сочетания линий и цветов, экзотической и сказочной сущности, но пользовался этой атмосферой, дабы погрузить в нее блистательных персонажей своих политических карикатур. Шагал, равно как и Блок, Белый, Клее, Бекман, изображает клоунов и канатоходцев как мифический народ, метафорическое племя. На полотнах Шагала, как и в стихах Блока и Белого, скоморохи приобретают волшебные, сказочные черты, больше того - превращаются в чудесных существ, как образы икон или легенд. Шагал соперничает в гибкости с акробатом и бросает вызов виртуозной ловкости жонглера.

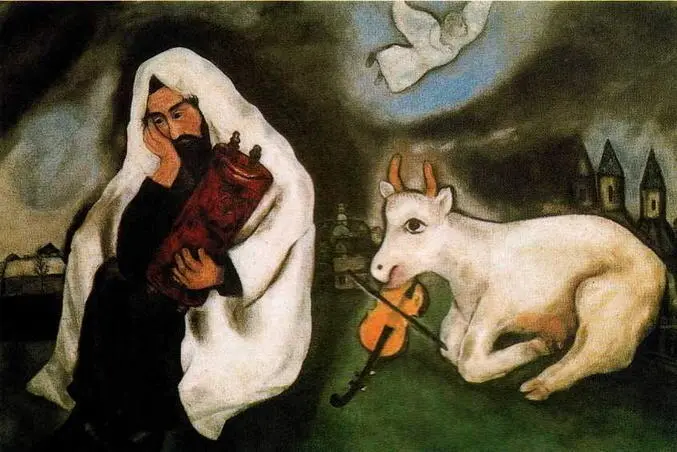

Драгоценный инструмент

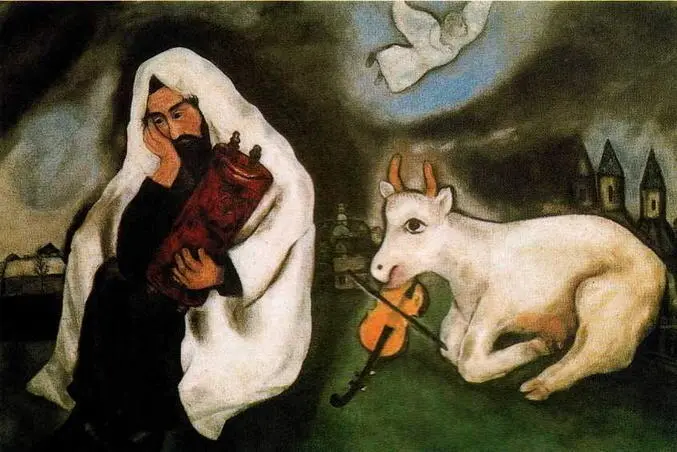

В картине "Всадница" 1931 года (на предыдущей странице) скрипка зажата между головой и шеей белой лошади. В "Одиночестве" (1933, Тель-Авив, Художественный музей) драгоценный инструмент отдан белой корове, символизирующей терпение и доброту, сопровождающие раввина, погруженного в молитву со свитками Торы в руках.

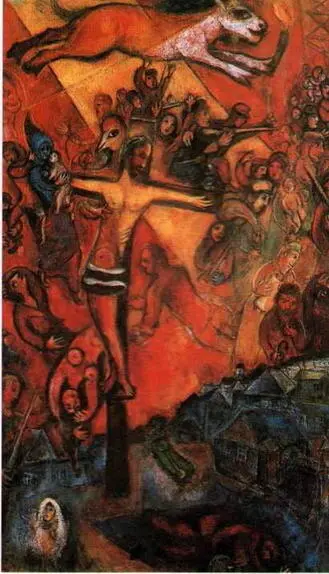

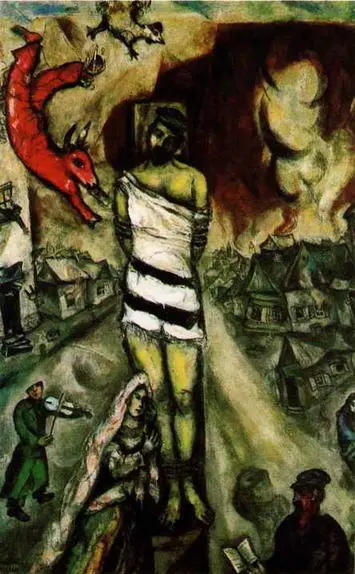

Христос и история

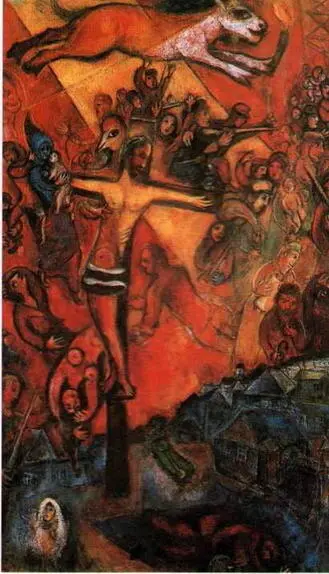

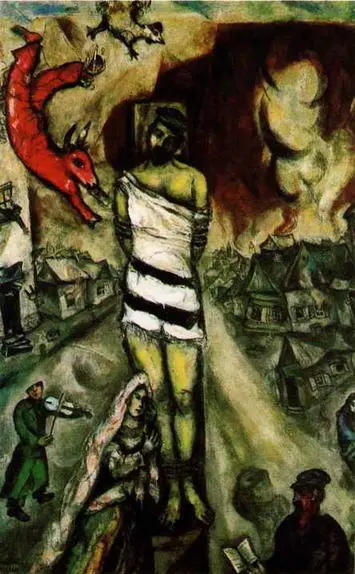

Вверху "Сопротивление" (1937 -1948, Ницца, Национальный музей Библейской мудрости им. Марка Шагала); внизу "Мученик" (1940, Цюрих, Кунстхауз). Образ Христа неизменно появляется в живописи Шагала всякий раз, как новый виток истории делает актуальным вопрос о преследовании еврейского народа и обличение ужасов войны.

Любовь, не подвластная земному притяжению, расцветает за занавесом и высвобождается в открытых просторах неба. Поэт Александр Блок (1880 - 1921) ассоциировал революционное крушение старого мира с крахом римской цивилизации, подточенной изнутри новой культурной силой, вызревшей в христианских катакомбах и обреченной неминуемо предстать перед "судом нелицемерным, судом Иисуса Христа". "Двенадцать" Блока - это поэма Октябрьской революции не только из-за верности исторических деталей, но и как свидетельство "вечно первых дней всех революций", когда нагая истина требует у истории права на жизнь. В поэме Блока двенадцать красногвардейцев в своеобразной униформе, больше похожие на бандитов, чем на солдат, идут по сотрясаемому революцией Петрограду среди стрельбы, убийств, фантасмагорических оргий и возлияний и едва начатых, но поспешно прерванных молитв. На своем пути они встречают буржуя, не умевшего жить, а теперь не умеющего даже умереть, и сами не ведают, что впереди, рядом со знаменем, возглавляет их шествие невидимая фигура Спасителя.

Читать дальше