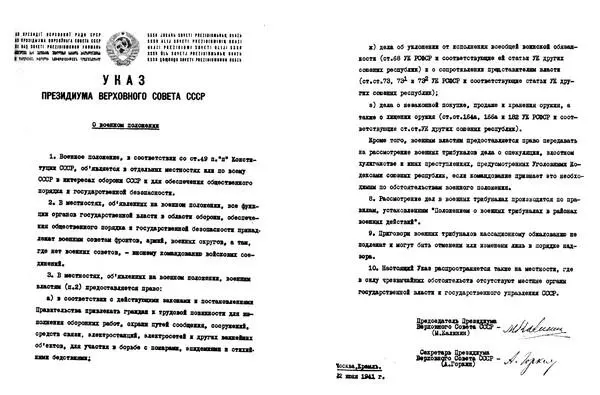

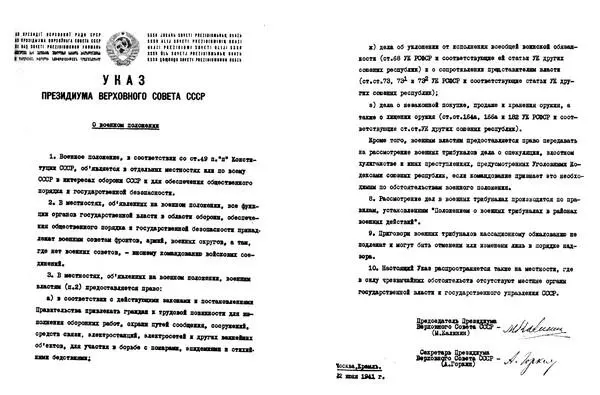

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», принятый 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз. ГАРФ

Лишь спустя год, в ноябре 1942-го, Юрий Трифонов, закончивший к тому времени школу-десятилетку и успевший потрудиться не только рабочим на строительстве канала, но и слесарем-станочником на Ташкентском чугунолитейном заводе, сумел завербоваться на большой московский авиационный завод и вернуться в Москву. Война дала ему шанс начать жизнь с чистого листа, и Трифонов свой шанс не упустил. Его попытка поступить в Ташкентское военное училище закончилась неудачей: подвели как сильная близорукость (—7), так и неподходящие анкетные данные. И тогда Трифонов сделал наиболее верный в его обстоятельствах выбор. Он стал рабочим номерного завода. На оборонный завод устроиться оказалось куда проще, чем в училище: предприятию требовались квалифицированные кадры, а закончившие десятилетку юноши даже ради получения рабочей карточки, по которой полагалось 700 граммов хлеба в день, встать к станку не спешили, их влекла фронтовая героика. Поэтому анкета, которую заполнял Трифонов при поступлении на завод, была много короче той, что заполнялись в иных местах, да и работники заводской кадровой службы не были изначально настроены на отказ. Осенью 1942 года враг всё ещё стоял у стен столицы, и фронту нужны были самолёты. Так сын «врага народа» стал рабочим авиационного завода. «Вначале работал чернорабочим, потом получил специальность слесаря, был диспетчером цеха, техником по инструменту, редактором заводской газеты» [16] Цит. по: Шитов А. П. Время Юрия Трифонова: человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 341.

, — вспоминал позже Трифонов в письме, опубликованном в «Пекинской газете».

Ватник рабочего, в просторечии ласково называемый телогрейкой, превратился в символ новой жизни, стал для Трифонова своего рода пропуском в литературу. Молодой человек интеллигентского вида и семитской наружности, в очках с толстыми стёклами, облачённый в телогрейку, заметно выделялся среди рабочих завода и невольно обращал на себя внимание. (Даже профессиональный имиджмейкер или стилист, да простятся мне эти неологизмы, вряд ли придумал бы для будущего писателя что-то более заметное и впечатляющее!)

«Была ещё одна, изумлявшая нас рифма судьбы: мой детский сад находился как раз в переулке за Белорусским вокзалом, по которому Юрий ходил на завод. Я даже помню его в те времена: высокий, с пышными волосами, в телогрейке, в грубых солдатских ботинках, в очках… Юрий не верил, что помню, но была одна деталь, придумать или домыслить которую невозможно: человек, на которого я обратила внимание, носил под мышкой чёрную загадочную трубу, может, она-то и привлекала меня. Юрий выпускал тогда стенную газету цеха, и это был футляр» [17] Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1998. № 6 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/6/trifon.html

.

Именно таким девочка Оля Мирошниченко, во время войны ходившая ещё в детский сад, впервые увидела и хорошо запомнила своего будущего мужа. Ватник рабочего, запомнившийся многим современникам писателя, помог Трифонову утвердиться в жизни. В 1943-м он был принят в комсомол, в августе 1944-го сдал документы для поступления в Литературный институт им. А. М. Горького, а в октябре, в возрасте девятнадцати лет, был назначен заместителем редактора заводской газеты «Сталинская вахта». При поступлении Трифонова в Литинститут произошёл забавный казус. Юноша собирался поступать на отделение поэзии и принёс в Литинститут три школьные тетрадки со своими стихотворениями, написанными «под Маяковского», и стихотворными переводами с немецкого языка. (В его архиве сохранились рукописи около ста стихотворений.)

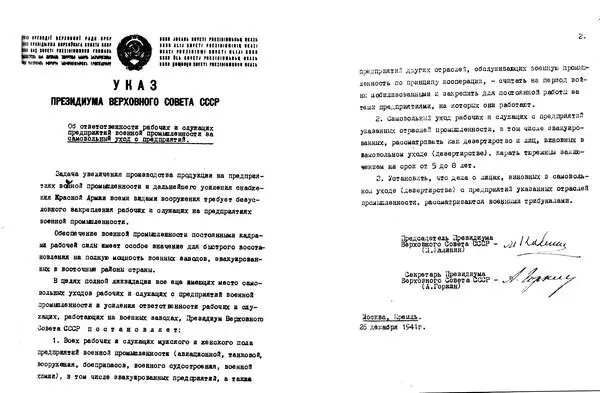

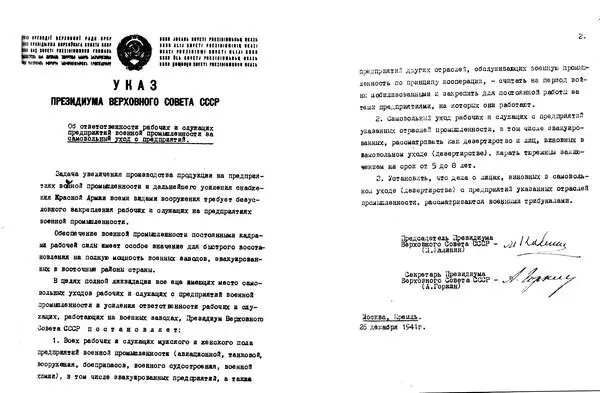

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». ГАРФ

В качестве своеобразного «довеска» абитуриент приложил рассказ. Рассказ был написан от руки чернилами, но не в школьной тетрадке, а на длинных полосах бумаги, которая использовались на складе авиационного завода для завёртывания инструментов. Трифонову удалось сделать неплохой запас этой бумаги. Во время войны достать белую писчую бумагу было невозможно, а грубая и серая складская бумага была к тому же очень плотной: ведь она предназначалась для металлического инструмента. Дело было за малым: правильно подобрать перо. Школьные перья — номер 11 («звёздочка») и номер 12 («подкова»), которые использовались в младших классах на уроках чистописания, — не годились, их острые концы, подобные иглам, лишь царапали шероховатую поверхность складской бумаги. А вот никелированное конторское перо номер 23 («уточка») было в самый раз. Кончик «уточки» имел широкую и слегка изогнутую седловину, закруглённое утолщение, которое при письме давало ровную линию без нажима. Школьникам младших классов строго-настрого запрещалось писать «уточкой», учителя за этим следили, полагая, что «первоклашкам» для выработки хорошего почерка необходимо сначала научиться писать с нажимом, а вот в конторах и государственных учреждениях пользовались только конторским пером. «Уточка» благодаря закруглённому кончику стального пера не царапала и не рвала поверхность даже тонкой и низкосортной конторской бумаги, а уж по плотной складской скользила легко, причём с весьма характерным и очень приятным шорохом, да и чернила на такой бумаге не расплывались.

Читать дальше

![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)