Выражаем нашу искреннюю признательность архиепископу Егорьевскому Марку (Головкову) за постоянное доброжелательное внимание к работам по изданию Дневника.

Настоящая публикация Дневника за 1850 год приурочена к 120-летию со дня кончины начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

Л. А. Герд, К. А. Вах

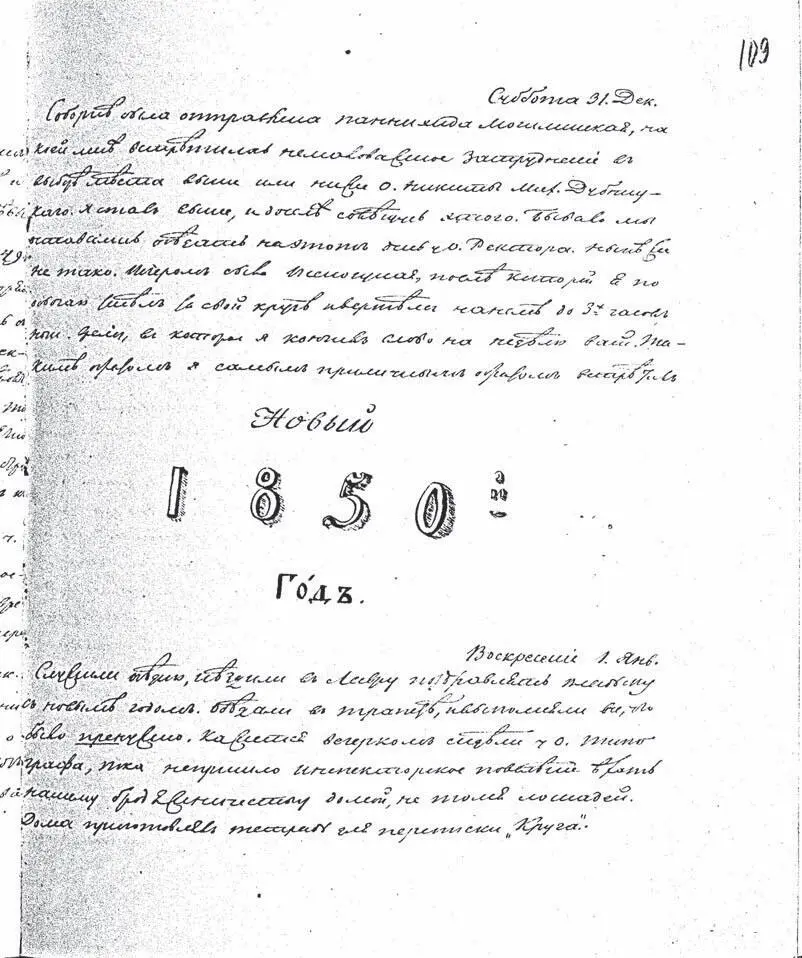

Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Год 1850

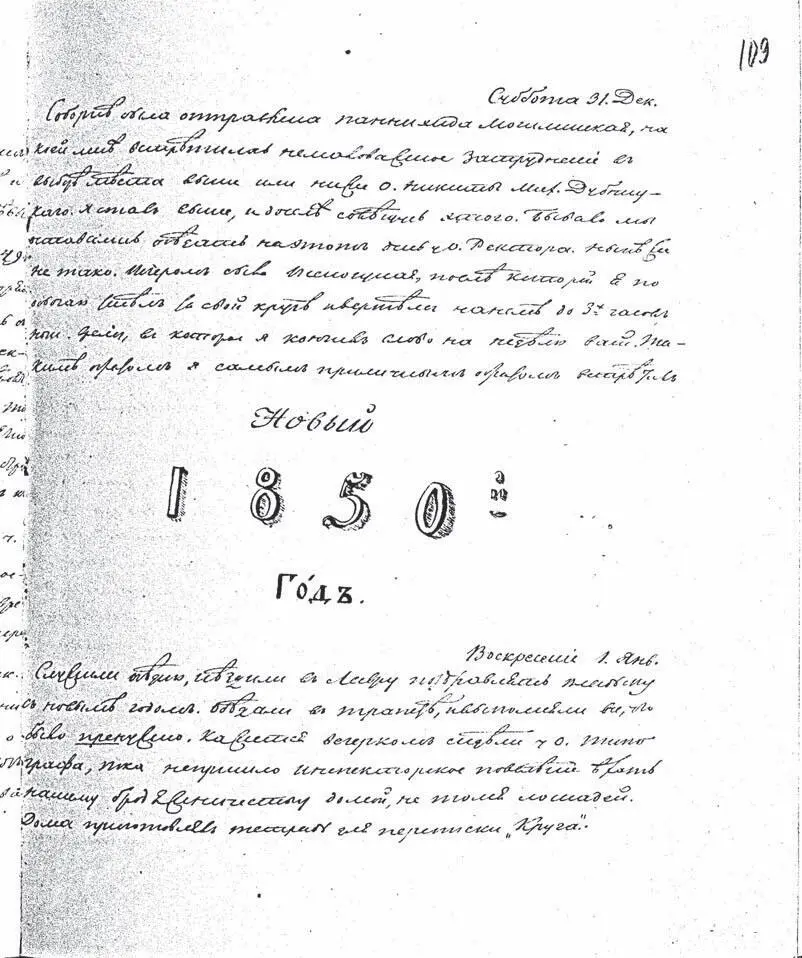

Воскресение, 1 янв<���аря>

Служили обедню и ездили в Лавру поздравлять Владыку {1} 1 'Владыка' – Филарет (в миру Амфитеатров Федор Георгиевич; 1815–1858) – митрополит Киевский и Галицкий (с 1837). 7 ноября 1845 г. в Киевских пещерах постриг Андрея Капустина в монашество с именем Антонин.

с Новым Годом. Обедали в трапезе и выполняли все, что было пренужно. Кажется, вечерком сидели у о. типографа, пока не пришло инспекторское повеление ехать нашему бродяжничеству домой, не томя лошадей. Дома приготовлял тетрадь для переписки «Круга» {2} 2 Речь идет о книге о. Антонина «Круг подвижных праздников Церкви. Собрание слов, бесед и поучений». Ч. 1. Киев.: Тип. Ф. Гликсберга, 1850. [4] 402 с. (2-е изд., испр. Проповеднический круг подвижных праздников Церкви. Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие, осоебнно чествуемые дни постной и цветной триоди. Ч. 1–2. М.: Тип. Бахметьева, 1867). В Киеве Антонин выпустил первую часть задуманного им сборника, включавшую 20 поучений. Издание 1850 г. стало библиографической редкостью и отсутствовало даже в библиотеке Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. «В библиотеке вашей, – писал Антонин старцу Пантелеимонова монастыря на Афоне о. Азарии 24.04.1881, – есть томик проповедей безыменного некоего ниже критики автора, надписанный «Круг подвижных праздников Церкви», первого, киевского издания. Крайне желательно бы мне иметь его в своей библиотеке. Я прислал бы вам вместо него целый ворох того же творения самохвального, второго издания» (Архив Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Оп. 42. Д. 245. Документ 2831. Л. 23об.).

.

Понедельник, 2 янв<���аря>

Пересматривал и докончил Мытаря и Фарисея {3} 3 Поучение в неделю Мытаря и Фарисея – первая беседа, открывавшая сборник о Антонина. См: Круг подвижных праздников церкви… Киев, 1850. С. 1–18.

. Теперь остается только сесть да переписывать. И я точно, сел и немилосердно томил свою руку: до того, что она стала неметь и судорожничать.

Пятница, 6 января.

На празднике {4} 4 Праздник Крешения Господня; даты в Дневнике отражают старый стиль, принятый в России в XIX в.

у нас служил Преосвященный викарий {5} 5 Аполлинарий (в миру Алексей Фёдорович Вигилянский; ок. 1795–1858) – епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии (1845). В связи с болезнью митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) часто управлял всеми епархиальными делами. После его кончины Чигиринскую кафедру занял Антоний (Амфитеатров), ректор Киевской духовной академии, племянник митрополита Филарета.

. После обедни было обыкновенное освящение воды на Днепре, причем я не был. Что происходило в остаток дня не могу припомнить. Вероятно, я продолжал заниматься перепискою своего изделия.

Воскресение, 8 января

После обедни получил записку от о. Ивана {6} 6 Иоанн (в миру Алексей Алексеевич Петин; 1813–1889) – епископ Полтавский и Переяславский. Окончил Киевскую духовную семинарию (1839), пострижен в монашество (1842), в том же году стал смотрителем Киево-Подольского духовного училища. 14 ноября 1848 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором Киевской духовной семинарии и настоятелем Николаевского Пустынного монастыря в Киеве. 3 мая 1850 г. переведен на должность ректора Екатеринославской духовной семинарии. С 16 января 1852 г. – наместник Киево-Печерской лавры. 23 декабря 1862 г. хиротонисан во епископа Полтавского. 16 апреля 1878 г. возведен в сан архиепископа.

, приглашавшую меня к нему обедать, с намеком на некую новость. Обед был, но новости никакой не оказалось. Зато мы выкинули с о. Иваном потом немаловажную штуку. Ему какое-то заделье было съездить к Николаю Пустынному {7} 7 Имеется в виду Николаевский Пустынный монастырь близ Киева на правом, высоком, берегу Днепра. По преданию построен на месте Аскольдовой могилы. Первые упоминания о нем относятся к началу XV в. В 1690-е гг. гетман Иван Мазепа выстроил новый собор на горе над Никольской церковью, получивший с 1831 г. название Николаевский военный собор, куда была переведена и вся монастырская братия. Под горой осталось монастырское кладбище с деревянной Никольской церковью. В 1809 г. на месте этой ветхой церкви на средства воронежского купца Мещерякова архитектором А. И. Меленским была построена каменная церковь-ротонда. Настоятелем монастыря в 1850 г. стал архимандрит Нектарий (в миру Николай Самойлович Надеждин, 1819–1874), с 1851 по 1856 гг. являвшийся рекотром Киевской семинарии.

, и он для компанства пригласил меня с собою. В три часа мы поехали и до 8-ми часов блудили {8} 8 Т. е. блуждали в поисках дороги.

, пока нашли пустынного святителя. Сначала нас направили к старому попу, т. е. о. Исакию {9} 9 Исакий – священник церкви Николы Пустынного.

, от него мы перешли к новому – о. Димитрию {10} 10 Димитрий – киевский священник, зять о. Исакия.

, его зятю, безногому, а как вскоре оказалось, и безголовому. Сначала больной благоговел пред гостями, а потом, к концу вечера, до того вознесся над ними, что имел благодушие изречь оные приснопамятные слова: «Дураки вы все – ректора и инспектора!» Меня хозяин принимал за инспектора семинарии. После такого комплимента нам осталось только пожелать ему доброй ночи и лечь спать. На дворе был сильный мороз, и в хате так холодно, что руки мерзли. Кое-как, завернувшись в рясу, я заснул на лавке.

Читать дальше