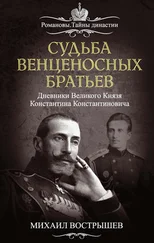

После внимательного изучения положения дел в русском паломничестве ко Святому Гробу Господню в 1858 году принимается решение о необходимости покупки земель в Иерусалиме и других местах Палестины, которые особенно посещаются русскими паломниками, и строительстве на этих участках паломнических гостиниц. Тогда же для защиты интересов паломников в Иерусалиме впервые учреждается и русское консульство, а первым иерусалимским консулом назначается подчиненный великому князю чиновник Морского министерства В.И. Доргобужинов. Покажется удивительным, но в этом огромном и новом для России деле у великого князя было всего несколько помощников. Это Б.П. Мансуров, А.В. Головнин, князь Д.А. Оболенский, Н.А. Новосильцев, граф Путятин, А.С. Норов, иеромонах Леонид (Кавелин). Меньше чем за год в Иерусалиме, Яффе, Хайфе и Назарете были организованы русские паломнические приюты в специально нанятых и приспособленных для этих целей частных домах; подысканы и частично куплены участки земли для будущего строительства и открыты представительства Русского Общества Пароходства и Торговли, которое занималось доставкой паломников из России. Сеть таких небольших представительств Пароходного Общества создавалась по распоряжению великого князя вдоль паломнических маршрутов для оказания помощи русским поклонникам на местах. Таким образом Пароходное Общество участвовало не только в извлечении прибыли при доставке паломников в Палестину, но и в качестве принимающей стороны несло ответственность перед этими паломниками и должно было безвозмездно помогать им разрешать возникавшие порой проблемы. Все вышеперечисленное было лишь подготовительным этапом к началу восстановления русского духовного и политического присутствия на Ближнем Востоке, поколебленного недавней Крымской войной и унизительными для России условиями Парижского мирного договора.

Началом зримой для всех реализации русского Иерусалимского проекта в Святой Земле стало августейшее паломничество в Иерусалим великого князя Константина Николаевича, предпринятое им вместе с супругою великой княгиней Александрой Иосифовной и старшим сыном Николаем с 28 апреля по 11 мая 1859 года. Сам факт паломничества членов Православного Царствующего Дома произвел неизгладимое впечатление на всем Христианском Востоке. В стенах Иерусалима последним таким паломником был византийский император Ираклий в 629 году, т. е. ровно за 1230 лет до великого князя. Вступление в Святой Град Константина Николаевича стихийно превратилось в триумфальное шествие. Никто не ожидал, что появление князя из Русского Императорского Дома будет воспринято как пусть и краткое, но возвращение православной императорской власти в пределы древней Византии. Престарелый Патриарх Иерусалимский (специально вернувшийся из Константинополя) выехал встречать августейшую чету далеко за город и плакал, благословляя их прибытие. Представители всех древних христианских конфессий (греки, армяне, копты, сирийцы, абиссинцы) и даже мусульманское и еврейское духовенство поспешили приветствовать брата русского царя. Губернатор Иерусалима, европейские консулы и протестантский епископ и, конечно, бывшие в городе русские паломники сопровождали вступление великокняжеского каравана в Святой Град. Епископ Русской Духовной Миссии преосвященный Кирилл (Наумов) встречал августейших паломников у Яффских ворот с крестом и святою водою. Жители города устлали путь великого князя ковром из палестинских цветов, которые в изобилии распускаются в Палестине повсюду в это время года.

После этого дня Святой Град так тепло и торжественно не встречал уже более ни одного паломника. Другой брат русского царя Александра II великий князь Николай Николаевич Старший посетил Святую Землю в 1872 году, братья императора Александра III Сергий и Павел Александровичи побывали в Иерусалиме вместе с сыном Константина Николаевича Константином Константиновичем в 1881 году и затем вновь, уже с супругой Сергия Александровича великой княгиней Елизаветой Федоровной, в 1888 году, великий князь Александр Михайлович был на Святой Земле в 1890 году. И до и после Константина Николаевича в Иерусалим приезжали августейшие паломники из Европы, а в 1898 году Святой Град посетил германский император, для въезда которого в старый город турки разобрали часть древней стены. Но, повторяем вновь, такой встречи и такого эффекта эти паломничества уже не имели. Личность великого князя Константина Николаевича, само шествие его каравана всем населением Палестины воспринимались как символ славы, силы и торжества православия, которому не могли ничего противопоставить ни владетели Иерусалима мусульмане, ни иудеи, ни даже западные христиане: католики и протестанты. Великий князь олицетворял собою славу единственной в тот момент православной империи, новой Византии, на Святой Земле.

Читать дальше