В центре внимания второй книги трилогии – отображение реалий повседневной жизни в процессе становления новой профессиональной поэзии на примере творчества гагаузских поэтов Д. Н. Кара Чобана и С. С. Курогло. Становление гагаузской поэзии знаменательно тем, что изображение повседневности в ней совпало по фазе с исключительно важным взлетом русской и литературы народов СССР в 1960–1980-е гг. на примере произведений, тематически посвященных деревенской и городской жизни и фронтовым будням. Великая русская литература второй половины XX в. вошла в золотой фонд культурного наследия Советского Союза и России и одновременно стала социокультурной основой зарождения и взросления молодой по историческим меркам гагаузской поэзии и прозы.

В третьей книге «Повседневная жизнь в зеркале живописи» раскрывалась синхронность становления профессиональной гагаузской живописи, встающей на ноги вместе с этнополитическим движением гагаузского народа к самообретению, самоопределению и самодостаточности.

Таким образом объект, предмет и проблематика исследовательского интереса в каждой из трех книг, как и в данном издании, представлена единой темой: повседневной жизнью двуязычного (гагаузско-русского) народа, исповедующего православие. В широком смысле в лоне этой темы включены два крупных, взаимосвязанных сюжета, один из которых посвящен «Грамматике жизни», выраженной в ментальности народа, в нормах и принципах традиционной культуры, в таких, например, как обряды, институт общественного мнения и пантеон культов.

Всеохватность и безбрежность темы ограничивается проблемами гостеприимства, как индикатора коллективизма и доверительности, без которых нет ни полноценного социального капитала, ни оптимального существования социума, в том числе социума в форме этнической общности в составе многоэтничного сообщества.

Все разделы книги, связанные единой предметной областью, можно читать как вместе, т. е. последовательно одну за другой, так и в автономном режиме. Более того, в сюжетах, идеях, мотивах творчества отдельных поэтов или художников нетрудно разглядеть как общие, так и индивидуальные особенности отображения практик повседневности в произведениях профессионального искусства.

В книгах почти нет этносоциологических сведений о том, как читатели и зрители воспринимают произведения своих кумиров и каковы сами кумиры в повседневной жизни. Однако, смею думать, что о самих поэтах и писателях можно судить по их произведениям. Так, например, некоторые читатели и зрители больше любили знаменитость того или другого поэта, чем самих поэтов. Один из них слыл чудаковатым, не от мира сего, другой – недосягаемым из-за своей учености и многогранного таланта. Люди воспринимали их творчество, как будто читали партитуру, но не слышали музыку. Другие, наоборот, наслаждались ритмами и рифмами, не вникая в грамматику норм и правил и в глубину мыслей. И то и другое приходит со временем. Надо, чтобы это время скорее наступило.

В повседневной жизни так много труда, красоты, а порой и горечи, что разные люди по-разному видят небо и Бога, солнце и любовь. Словом, тема повседневности неисчерпаема, как неисчерпаем мир.

На одном из заседаний Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН повис в воздухе концептуальный вопрос, заданный докладчику: «Что такое повседневная жизнь, и как она соотносится с образом жизни?»

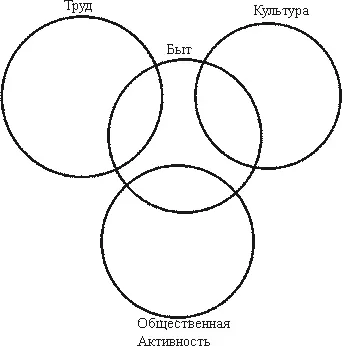

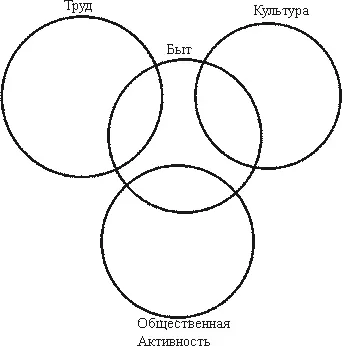

Новая отрасль междисциплинарных исследований, шумно номинированная в истекшее десятилетие как новейшее изучение «повседневности» или «истории повседневности», на заре нового тысячелетия становится важным направлением в системе гуманитарного знания [Пушкарева 2004; 2010; Орлов 2010; Фицпатрик 2001; Лебина 1999; Моисеева 2008; Зарубина 2011; Касавин, Щавелев 2004]. Между тем оказывается, что в бесконечном потоке публикаций, посвященных повседневности, трудно найти аналитически взвешенное определение ее дефиниции, позволяющей соотнести основные сферы повседневности с проблематикой и со сферами образа жизни. Не предаваясь утомительным выборкам цитат, раскрывающих смысловое содержание каждого феномена, ограничимся рабочей схемой № 1. В ней заштрихована часть круга, означающего «быт» и «вторгающегося» в пространство трех других кругов – «труд», «культура» и «общественная активность», означает проблематику предметной области повседневности, если при этом к каждому кругу подходить как к статическому, так и динамическому явлению.

Читать дальше