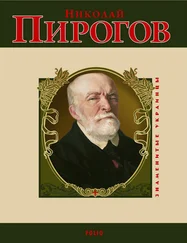

Многое сделанное Пироговым как-то растворилось в жизни общества, стало само собой разумеющимся и как бы безымянным. Когда нам накладывают гипс после неудачного спуска с горы на лыжах или падения в гололед, мы не вспоминаем о Пирогове, а ведь это именно он впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, что ускорило процесс заживления переломов и избавило пациентов от неправильного срастания конечностей. Тишина в операционных, ставшая возможной благодаря анестезии – это тоже во многом заслуга Пирогова, ведь именно он провел около 10 000 операций под эфирным наркозом, и первым в мире применил эфирный наркоз на поле боя. Да что говорить, его современники-врачи не мыли руки перед операцией! Пирогов заметил, что если больного оперировать вымытыми руками, а рану и бинты дезинфицировать, то все заживает значительно быстрее, и поэтому боролся за внедрение в практику этих правил.

В. М. Друзин. Пирогов и матрос. Скульптурная композиция в музее-усадьбе Вишня. Винница

Пирогов был великий практик, но одновременно и глубокий философ, которого интересовали понятия пространства, времени, мышления, познания, истины, смысла жизни. Он видел, что «каждый из нас окружен со всех сторон и с колыбели до могилы мировыми тайнами», и отмечал, что «все разъясняется, все делается понятно – умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощряй чувства, научись правильно наблюдать; тогда исчезнут пред тобою чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной сделается таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось недоступным и сокровенным… и это есть одна из главных современных, наиболее благодетельных и полезнейших иллюзий. Эта иллюзия полезна уже и тем, что направляет все наши умственные силы на предметы, подлежащие самому точному чувственному анализу и исследованию, не давая увлекаться тем, что навсегда для нас должно остаться заповедною тайною».

Он спорил с Пушкиным, противопоставив его строкам свои:

«Не случайный, не напрасный,

Дар таинственный, прекрасный,

Жизнь, ты с целью мне дана!»

Николай Иванович Пирогов был человеком целеустремленным, его отличало подвижничество, невероятное трудолюбие, неутомимость в поиске, умение отстаивать свои взгляды, научная принципиальность и честность, умение ставить интересы дела выше личных интересов. Он был не только гениальным ученым, патриархом военно-полевой хирургии и травматологии, выдающимся анатомом, но и крупным организатором военно-медицинской службы, педагогом и общественным деятелем. Он был мужчиной, преданным делу, он знал, что разум человеческий имеет границы, а глупость человеческая безгранична и умел противостоять этой глупости. «Я прожил только семьдесят лет, – в истории человеческого прогресса это один миг, – а сколько я уже пережил систем в медицине и деле воспитания! – писал Пирогов, – Каждое из этих проявлений односторонности ума и фантазии, каждое применялось по нескольку лет на деле, волновало умы современников и сходило потом со своего пьедестала, уступая его другому, не менее одностороннему. Теперь, при появлении новой системы, я мог бы сказать то же, что ответил один старый чиновник Подольской губернии на вопрос нового губернатора:

– Сколько лет служите?

– Честь имел пережить уже двадцать начальников губернии, ваше превосходительство!»

Пирогов считал, что «все, что случается, должно было случиться и не быть не могло. Все случающееся связано неразрывно цепью причин с случившимся». Как же случилось, что жизнь самого Пирогова была такой, а не иной? Как формировался этот невероятно цельный и мощный характер, откуда взялась эта удивительная сила, позволившая Пирогову стать тем, кем он стал?

Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве в семье майора Ивана Ивановича Пирогова и его жены Елизаветы Ивановны. Из четырнадцати детей, родившихся в этой семье, большинство умерло в младенчестве. В живых осталось шесть, и Николай был самым младшим из них.

Пирогов с нежностью пишет о родительском доме: «О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кроватки; мне было тогда, наверное, не более 7-ми лет; по крайней мере, года 4 отделяют эти воспоминания от других, уже совершенно ясных, относящихся к моему десятилетнему возрасту».

Читать дальше