Ты читал о людях, которые были взысканы Мной мирским счастьем больше, чем ты, но которые сами в жизни искали только одного – быть Моими верными рабами. Можешь ли и ты забыть свою знатность и свое богатство, лишить себя всех удовольствий, к каким льнут твои товарищи, бросить свою блестящую боярскую одежду, забыть о шумных и пышных охотах и веселых пирах, о службе царской и пойти за Мной на безвестные труды и уничижение?.. Любишь ли ты Меня, будешь ли ты Меня помнить?..»

И много, много еще говорит неслышно внешнему слуху и внятно душе голос Спасителя отроку Феодору, и, незнамо ни для кого, одна за другой проходят в душе его картины его будущего быта…

Уйти потихоньку из Москвы, так, чтобы никто не знал, не отговаривал, не плакал перед ним и не жалился на него. Уйти, скрыться, исчезнуть из мира, как исчезает в глубокой воде брошенный камень. Бедная одежда… хлеб и вода, отшельничество, молитва и часто-часто сходящий к душе Христос, беседующий с душой, как вот сейчас беседовал Он с Феодором.

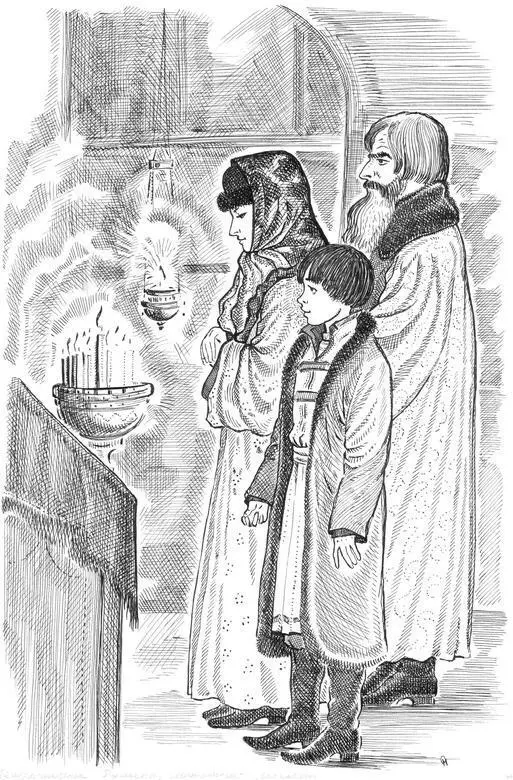

Кто-то дернул мальчика за рукав. Служба отошла. Вышли наружу. Загорелась заря. Тонкий дымок весело подымался из труб. В морозном чистом воздухе перекликались московские колокола. Подымалось по городу движение. Приятно хрустел снег под ногами, а в душе Феодора отдавались таинственные слова: «Любишь ли ты Меня, будешь ли ты Меня помнить?»

Феодор Колычев родился пятого июня 1507 года и был первенцем Колычевых. Его родители не щадили ничего для его образования. Когда начали его учить грамоте, он привязался к чтению духовных книг. Это чтение было для него, как сласти для других детей. Он был сосредоточенный ребенок, избегавший детских игр. Феодор искал общества старших, любил слушать рассказы о былом русской земли, о лучших русских людях. Его готовили к царской службе. С другими товарищами обучался он воинскому искусству, соколиной охоте, метанию копья, искусству владеть мечом. Малолетний царь Иоанн заметно отличал Феодора, но Феодор все слышал в душе таинственный призыв. Видимо, он не хотел связать себя с миром и до тридцати лет не женился. Тут однажды он услышал в церкви слова Евангелия о том, что нельзя служить двум господам, нельзя одновременно работать Богу и миру…

Он решил забыть мир и служить Богу. Он тайно ушел в виде простолюдина из Москвы, пробрался на Север, прожил где-то в уединении, потом поступил послушником в Соловецкий монастырь.

Взятый отсюда после долгих лет подвигов на Московскую митрополию, он обличил царя Иоанна в его жестокости и сам был замучен.

Из юности святителя Саввы, архиепископа Сербского

(Память 12 января)

У Стефана Немани, правителя Сербии, третий сын носил имя Ростислав. Дав ему прекрасное образование и видя его редкие способности, родители думали на пятнадцатом году вручить ему управление Герцеговиной. Дальше они надеялись его женить.

На одном из пиров в доме отца сидел как-то Ростислав, ему было не по себе. Не раз замечал он эту тоску в то время, когда вокруг кипело молодое веселье. Так и тут он так же был задумчив, душа его стремилась к чему-то иному.

За пиром Ростислав узнал, что к ним пришел русский инок. Незаметно выйдя из-за стола, Ростислав привел его к себе в комнату и стал слушать рассказы его о монашеской жизни. И тут понял он, что перед ним то сокровище, по которому он тосковал. Нечего было ему больше желать и искать, счастье пришло вдруг к нему, громадное, захватывающее. Все забыть, отречься от мира, всецело отдаться Христу!..

С решимостью, которая всегда в нем проявлялась, Ростислав задумал бегство.

Он сказал отцу, что отправляется на долгую-долгую охоту, а там слуг своих разослал в разные стороны и уплыл на Афон.

Отец был раздражен и опечален, когда сын послал ему весть, что он инок. Стефан Неманя писал начальнику Солуни – а Афон находился у него в подчинении – что, если он не вернет ему его сына Ростислава, он пойдет на Солунь войной. Исполняя волю отца, воевода прибыл на Афон, желая предупредить пострижение Ростислава. Но Ростислав перехитрил, и в то время, когда солдаты, которым велено было следить за ним, уснули, он вышел из храма, и над ним быстро совершили иноческое пострижение. Родителям он послал одежду, волосы и письмо, в котором с ними навсегда прощался.

Впоследствии Савва был поставлен в Сербию архиепископом и был для родины светлым явлением, подобно нашим московским святителям и преподобному Сергию Радонежскому. Он столь же прославился святостью, как государственным умом и дальновидностью, и имя святителя Саввы является для сербов залогом их народного величия.

Читать дальше