Однако вряд ли возможно согласиться с тем, что эпизод с крещением преподобного имеет литературное происхождение. Это предположение противоречит заявлению самого Епифания, указывавшего на скрупулезность и тщательность сбора им любых, даже незначительных деталей из жизни будущего святого. Епифанию Премудрому, лично знавшему Сергия и хорошо знакомому со многими его современниками, которые также близко общались с ним, без сомнения, была известна точная дата появления будущего святого на свет. Поэтому показания агиографа о том, что младенец был окрещен на сороковой день после рождения, следует признать реальными.

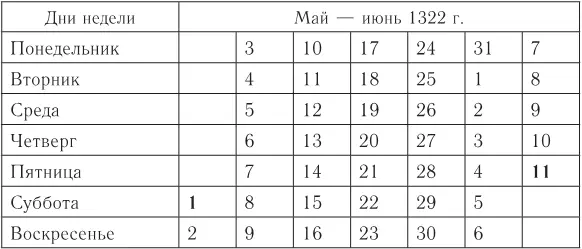

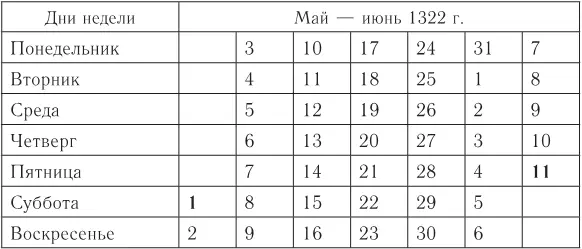

Как следствие этого, к истине гораздо ближе точка зрения В. А. Кучкина, полагающего, что Сергий родился 3 мая 1322 г. С его выводом можно было бы полностью согласиться, если бы не одно но. Выясняя дату появления Сергия на свет, исследователь не обратил внимания на показание Епифания, что между рождением и крещением будущего святого прошло шесть недель («по днехъ шестих седмиц»), иными словами, 42 дня. Вместе с тем агиограф тут же говорит о сорока днях. Это противоречие объясняется тем, что Епифаний при подсчете использовал не привычный нам «включающий» счет, при котором срок отсчитывается с самого момента события, а более древний «исключающий», когда тот или иной период времени исчисляют со следующего дня. Таким образом, оказывается, что будущий святой родился 1 мая 1322 г., а не двумя днями позже, как полагает В. А. Кучкин. Приведенная ниже табличка со всей очевидностью показывает, что между днем рождения и крещения Сергия прошло ровно сорок дней. При этом, если включить в счет сами дни рождения и крещения, в итоге как раз получатся те шесть недель, о которых и говорит Епифаний. [64]

Вместе с тем у нас все же остается вопрос: почему Варфоломея окрестили, вопреки устоявшейся практике, так поздно? Ответ на него дает тот же Епифаний. Младенец, очевидно, появился на свет довольно ослабленным – нередко он не мог есть и отказывался от пищи, даже когда ему привели кормилицу. [65]Свою роль здесь, несомненно, сыграли прокатывавшиеся по Ростовской земле частые «глады хлебные», о которых упоминает агиограф. [66]Понятно, что по физическому состоянию ребенка родители на время откладывали его крещение и решились на этот шаг, когда затягивать дальше его было уже просто невозможно.

То, что подобные случаи встречались в это время, доказывает приведенный В. А. Кучкиным пример. 15 сентября 1298 г. у тверского князя Михаила Ярославича родился первенец Дмитрий. Небесным патроном княжича стал Дмитрий Солунский, память которого отмечалась 26 октября. Между этими двумя событиями, как и в случае с Сергием Радонежским, прошло ровно сорок дней (по «исключающему» счету), или 42 дня (по «включающему»). [67]

Из дальнейшего рассказа «Жития» становится известно, что семейство ростовского боярина проживало не в самом городе. По словам Епифания, «жил Кирилъ не в коей веси (то есть в некоем селении. – Авт .) области оноя, иже бе въ пределех Ростовьскаго княжениа, не зело близ града Ростова». [68]Старинное ростовское предание утверждает, что усадьба Кирилла находилась в селе Варницы, в трех верстах от города, на левом берегу речки Ишни, впадающей в озеро Неро. Полагают, что село получило свое название по находившимся близ него соляным варницам. Позднее, уже в середине XV в., здесь был основан Троице-Варницкий монастырь. [69]

Впрочем, поскольку агиограф не дает имени села, а о Варницах как родине Сергия говорит лишь устное предание, была предпринята попытка отыскать место вотчины Кирилла. В частности, С. В. Городилин указал на село Тор-мосово, в 25 км от Ростова, в верховьях реки Ухтомы, близ дороги от Ростова на Суздаль. Его название восходит к фамилии Тормосовых, являвшихся соседями, а возможно, и родственниками Кирилла, впоследствии переселившимися с ним в Радонеж. Очевидно, где-то рядом, по мнению исследователя, должно было находиться и родовое село Кирилла. [70]

Варфоломей был средним сыном Кирилла: помимо него в семье росли старший брат Стефан и младший Петр. Семи лет от роду (то есть в 1329 г.) мальчика отдали учиться грамоте, но она давалась ему крайне трудно, его наказывали, и паренек часто обращался в молитвах к Богу с просьбой помочь ему в учебе. Все это привело к развитию ранней религиозности подростка: когда ему не было еще и 12 лет, мать попрекала его за излишнее молитвенное рвение: «И двою на десять не имаши лет, грехи поминаеши. Кыа же имаши грехы?» [71]Так проходило в пределах Ростовского княжества детство будущего святого.

Читать дальше