И вдруг как гром среди ясного неба: в Смоленск прибыл Василий Андреевич Жуковский, совсем не имевший представления о том, что происходит. Прибыл и увидел своего воспитанника в обществе «гения чистой красоты».

Решение могло быть лишь одно. «Гения чистой красоты» немедля отправить к родителям, а цесаревича посадить в карету, чтобы продолжить путешествие по России.

Спустя много лет прилетел отголосок того пребывания в Смоленске. А ведь воспоминания-то приятнейшие!

Цесаревич отошел от окна, сел за стол… В тот знойный июль 1837 года он вынужден был не по своей воле покинуть возлюбленную. Выхода действительно не было. Он не принадлежал тогда и не принадлежит теперь себе.

А Василий Андреевич Жуковский торопил. Ему и так уж неловко было перед государем за этакое отклонение от планов путешествия.

После Смоленска по плану путешествия – Москва. Это примерно четыреста километров. Ныне часов пять езды на поезде. В ту пору скорость летом была примерно 12 километров в час. То есть ожидал цесаревича не один день пути. Есть о чем подумать в дороге. Да и времени на раздумья предостаточно. Цесаревич сидел молча, отвернувшись к окну. Думал, вспоминал, быть может, мечтал о чем-то своем.

Ну и Жуковскому было о чем подумать в эти часы. Ай как нехорошо все вышло. Как нехорошо! Он ведь все понял. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Любовью светились лица цесаревича и смоленской красавицы. Тут и вопросов задавать не надо – ясно, что не только танцевали да спектакли в театре смотрели. Ну а ежели так, каковых же последствий можно ждать от этих горячих встреч?!

Жуковский всем своим существом ощущал ответственность за цесаревича, за его поступки. Ну так что же поделаешь-то – не смог его воспитать сухарем и аскетом. Воспитывал в нем чувство прекрасного, приобщал к изящной словесности, к шедеврам русской литературы, а шедевры-то, они ведь далеко не чужды любви…

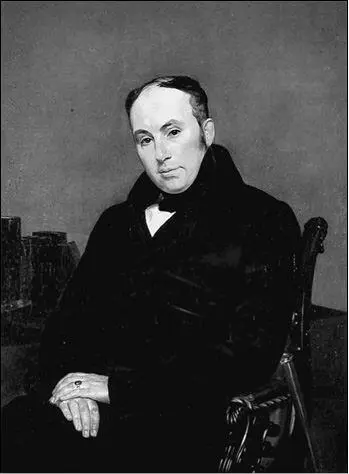

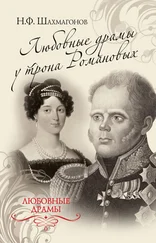

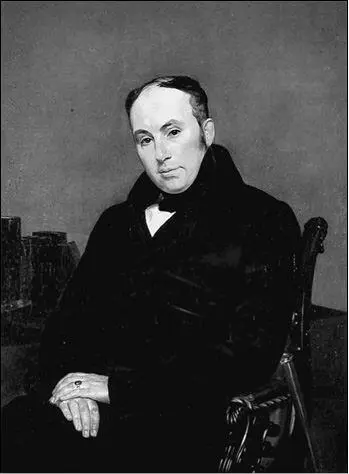

В.А. Жуковский.

Художник К.П. Брюллов

Да и самому Жуковскому не чуждо это высокое, всепобеждающее чувство.

Сложна судьба поэта и воспитателя, сложна и полна любовных коллизий.

Он и сам не сразу узнал о всех пикантных подробностях своей биографии, не ведал о том, что в той семье, в которой впервые увидел и ощутил себя человеком, он был незаконнорожденным, что в иных – но не в его случае – звали бы его с насмешками, как случалось в России, безбатешным, или байстрюком. А между тем был он кровным сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина, но сыном от пленной турчанки по имени Сальха. Родился Жуковский 29 января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии. Село находилось в трех верстах от Белева. Но почему же тогда Жуковский? Ведь в ту пору было принято давать незаконнорожденным детям собственную фамилию, правда, в усеченном на один слог виде. К примеру, внебрачный сын князя Трубецкого Иван Иванович стал Бецким, сын Репнина получил фамилию Пнин, ну и так далее. Ну а здесь и так фамилия отца была коротка – и усекать нечего. Не делать же фамилию «Нин»?! Но дело даже не в этом. Помещик Бунин нашел еще более безопасный для своей репутации способ. Он дал сыну фамилию жившего в его усадьбе бедного дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, который согласился признать ребенка своим сыном.

Началось же все с шутки. Провожая своих крестьян на театр военных действий, помещик попросил: привезите, мол, мне в жены молодую турчанку, а то жена совсем старой стала.

И ведь привезли турчанку-то! Да только в жены ее Афанасий Иванович, конечно, не взял, во-первых, потому что неровня она, но, главное, потому что женат был, растил пятерых детей и не было никаких раздоров в семье.

В ту пору внебрачные связи помещиков с крепостными барышнями были делом нередким, нередким было и рождение внебрачных детей. Не сразу, судя по году рождения поэта, но помещик Бунин все же положил глаз на пленную турчанку. Была она работящей, скромной поведением своим, услужливой. Жила во флигеле для прислуги. Туда-то и стал наведываться тайком помещик, когда подросла его пленница. Привезли ее пятнадцатилетней. Не одну привезли, с младшей тринадцатилетней сестрой. Причем обе, видимо, полагали, что попали в гарем к русскому властителю. Да только младшая умерла вскоре от чахотки, а старшая оказалась пассией барина, когда вошла в возраст девицы. До того времени она прислуживала сестрам будущего поэта, причем заслужила к себе доброе отношение. А вот как подросла, родила барину ребенка и получила вид на жительство в России. Документ так и именовался: «К свободному в России жительству».

Читать дальше